據了解,中國船舶集團公司旗下第七〇四研究所研制的深水重載布放回收絞車,在深海試驗區成功實施了“開拓二號”布放回收全流程作業,為其刷新紀錄等一系列復雜的深海采礦試驗給予了全面技術支撐。這也是我國首次完成深海礦區超深水重載采礦車的布放回收與采礦作業試驗,標志著我國深海重載布放回收作業裝備創新研發取得了新突破。

在教育部深海重載作業裝備集成攻關大平臺重點項目和上海市戰略性新興產業重大項目的支持下,上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院率先開展深海重載作業技術與裝備研究,先后成功研發了深海多金屬結核采礦車“開拓一號”和深海多金屬硫化物采礦車“開拓二號”等多型深海裝備。其中,深海采礦車“開拓一號”于2021年8月在我國南海西沙海域完成深海試驗,海試水深達到1305米。

在這次“開拓二號”深水重載布放回收的海試過程中,七〇四所與上海交大密切配合,協同作戰,全力攻克布放海域深、負載重、海況復雜、作業支持要求高等技術難點,完成了高海情、大負載條件下的布放回收作業,最大布放深度達到4102.8米。同時,通過多執行機構的精確協同控制,以及大纜徑長距離柔性介質收放過程的張力控制技術,確保了整個布放回收過程在復雜海況下的高效、可靠和順暢。此次試驗,依托七〇四所的船舶與海洋工程特種裝備和動力系統國家工程研究中心全程參與指導,并見證了“開拓二號”深水重載布放回收以及創造新紀錄的全過程。

這是我國首次在4000米級深海礦區完成硫化物采礦車的深海重載布放回收作業,全面驗證了深海采礦布放回收系統的各項性能指標均滿足深海采礦高難度作業需求。七〇四所研制的深水重載布放回收絞車,是我國首臺套自主研制的機動搭載集成牽引式絞車,也是深海采礦的關鍵核心裝備。該所根據深海采礦的特殊要求,持續開展專項技術攻關,先后突破了集成化總體設計、大纜徑柔性介質長距離排纜、絞車集成化機動搭載等一系列關鍵技術。經過此次全流程試驗,其各項性能指標達到國際先進水平。

該絞車采用變頻驅動,安全工作負載30噸,容繩量6500米。在研發設計過程中,七〇四所對絞車系統的各項性能指標和功能特性不斷優化迭代,并在自動化、電動化和可靠性等方面進行了全面的優化升級,使該系統具有驅動效率佳、承載能力強、自動化程度高等特點。同時,該絞車采用集成式設計方法,將牽引、儲纜、排纜等各裝置,及電控、液壓各系統集成安裝于整體式框架內,可滿足多平臺機動搭載的需求。

多年來,我國深海重載布放回收裝備一直依賴進口。為了打破這一局面,七〇四所與上海交通大學精誠合作,主動承擔起“引領行業發展、服務國家戰略”的責任與擔當,深耕細作,持續開展關鍵技術攻關,不斷創新突破。

七〇四所根據深海重載作業特點,針對大負載布放回收特性、介質多樣性、超長距離儲排纜等,不斷開展超深水絞車動載特性分析、快速多層排纜累計誤差機理研究、絞車結構優化設計、深海波浪補償快速響應、長距離精確排纜控制、恒張力快速響應等技術研究,通過一項項技術創新,不斷提升核心競爭力。

目前,七〇四所深海重載布放回收裝備已廣泛應用于科考、海工、深海采礦等領域,并依靠自主研發高品質的裝備創下了一項項新紀錄,實現了在深海領域核心技術與裝備的自主可控和國產化替代。尤其是形成了一支集前期研發、產品設計、生產制造、售后服務為一體的國內領先的科技隊伍,持續推動我國深海重載作業能力邁向新高度,實現新突破。(何寶新)

]]>

國航遠洋董事長兼總裁王炎平表示,期待雙方以本次合作為契機,進一步加強溝通交流,構建緊密穩定的合作關系,完善科學的合作機制,從全民企業的需求出發,做成填補國內空白且在國際領域領先的合作項目,聯手打造國內領先、世界一流的綠色智慧航運企業和世界一流大學。

上海交通大學黨委副書記、副校長胡薇薇表示,希望雙方以此次合作為切入點,本著“平等協商、優勢互補、資源共享、務求實效”的原則,圍繞國家重大需求開展產學研協同創新,促進研發科技新成果的有效轉化,打造校企合作共建的新標桿。

簽約儀式后,雙方聚焦于提升創新能力、掌握核心技術、實現航運產業轉型升級做了交流座談。期望開展基于新概念、新原理、新技術、新方法、新工藝的前沿研究創新,建立以項目為紐帶的穩定合作機制,聯合推進船舶電站綜合解決方案、船舶新能源節能減排技改、船舶新能源加注、企業ESG、可持續海洋燃料等領域的重難點問題,為雙方后繼發展提供智力支持和技術支撐。

]]>

會上,奚立峰表示,聯合實驗室凝聚了雙方科研人員的智慧和汗水,體現了校企雙方共同服務國家戰略、支撐裝備建設、引領技術進步的使命擔當。聯合實驗室必將成為先進能源海洋技術應用研究的重要平臺,必將為我國船海領域的科技進步和事業發展做出更大的貢獻。

盧霖表示,聯合實驗室的成立只是一個開始,校企雙方將秉承合作共贏的原則,發揮各自優勢,不斷探索新的合作領域,推動更多創新成果的誕生。

在啟動環節,全場與會領導共同按下啟動裝置,標志著某綜合電力聯合實驗室暨試驗平臺正式運行啟動。

與會領導和嘉賓考察了綜合電力聯合實驗室,并進行了會議交流。各方領導對本次校企合作給予充分的肯定,并對下階段工作提出要求,希望聯合團隊繼續為重大型號的技術突破和立項提供支撐。

林忠欽指出,在海洋領域拓展應用先進能源電力技術是重要的發展趨勢,雙方要持續加強合作,打造技術高地和校企合作典范;要聚焦動力研究,形成合力爭取更多支持,為國家安全和船海事業高質量發展做出更大貢獻。

王征強調,要以綜合電力聯合實驗室建設為契機,打造“校企合作典范”,提高科技成果轉化和產業化水平;要以復雜海洋環境等新領域戰略為指引,加快建設新技術應用能力形成;要堅持聯合科技創新,守好安全底線,推動建立長三角地區乃至國家級復雜海洋環境動力技術產業鏈。

]]>

“海基二號”作業海域平均水深約324米,導管架總高338.5米,總重37000噸,用鋼量接近“鳥巢”國家體育場,由此引起地基沉降、大型吊裝、重量尺寸控制、裝船運輸、安裝等一系列挑戰。“海基二號”是亞洲高度和作業水深最大的導管架,按照百年一遇惡劣海況進行設計。

“海基二號”在亞洲首次成功將導管架平臺應用水深提升至300米以上,可大幅降低開發投資、工程建設和生產成本,對推動我國海上油氣增儲上產、保障國家能源安全具有重要戰略意義。

據了解,上海交通大學海洋工程團隊2023年11月初接到“海基二號”導管架下水動態過程監測任務,需要同時開展對下水駁船“海洋石油229“和”海基二號“導管架位置、姿態、關鍵位置結構應力、變形以及作業動力環境參數監測,以還原實際裝船-運輸-滑移下水全安裝過程的關鍵數據。

海洋工程實測團隊長期致力于導管架下水、浮托安裝等大型海洋工程作業監測研究。十余年間,團隊就先后針對當時亞洲最大的“海基一號” (長302米)、“番禺34-1”(長203米)和第二大的 “荔灣3-1”(長196米)導管架開展了下水過程監測,獲得了寶貴的實測數據,為我國后續深水導管架的設計提供了重要支撐。

相較于海基一號,海基二號尺度更大,監測工作面臨大尺度、跨介質、高動態等新挑戰,團隊創新開發了自容分布式結構載荷軌跡采集倉和導管架安裝監測系統,實現了整個安裝過程駁船形變、導管架和駁船姿態、海洋動力環境參數以及導管架關鍵結構動態載荷的完整測量。同時,監測系統傳感分布貫穿了整個338米長的導管架,測量涉及水氣跨介質場景,為了保障測量的高穩定性,團隊開發了多源信息校驗、遠程通訊診斷等技術,確保監測方案的可靠性和監測結果的可信度。

國際上針對作業水深300米以上的導管架下水的實海監測活動,尚未見公開報道。此次監測任務的成功實施,使大量潛在的深水邊際油田開發成為可能,為經濟有效開發我國中深水海域的油氣資源開拓了一條新路。隨著我國深水開發進程的不斷推進。這些寶貴的實測數據必將為更深水導管架平臺的創新設計、安全運維和設計軟件驗證提供最堅實的數據支撐。

]]>

船建學院是上海交通大學歷史最悠久、最具特色的學院之一,在解決應用基礎理論、共性技術、前瞻技術等重大科技問題方面擁有突出優勢。中遠海運重工強化企業科技創新主體地位,聯合上海交通大學學科優勢,共建“綠色與智能船舶動力系統聯合實驗室”。

該實驗室聚焦雙碳目標,秉承綠色+智能+數字的理念,以資源整合、優勢互補、共同提高為原則,融合多學科開展船舶動力系統節能減排、零碳替代燃料、多能源混合動力系統、智能機艙以及船舶動力系統數字孿生技術研究,以產促學,以學推產,建設一流校企合作團隊,提高科技成果轉化,助力中遠海運重工實現綠色、智能、數字化航運發展目標,推進綠色船舶技術在行業領域的示范應用。

]]>

上海交通大學校長、中國科學院院士丁奎嶺,中國工程院院士林忠欽,副校長奚立峰,滬東中華造船黨委書記、董事長陳建良,黨委副書記、總經理陳軍,總工程師宋煒,科技委主任金燕子等領導出席。

陳建良介紹了滬東中華造船“十四五”發展規劃和在建產品情況,對上海交大在科研合作、科研成果轉化及產業化推進、人才隊伍建設,特別是對船型創新、高效建造及LNG裝備產業鏈的自主可控能力提升給予滬東中華支持表示感謝。 他表示,雙方通過強強聯合,抓住戰略發展機遇,發揮各自優勢,建立緊密的全面合作關系,有效聚集創新要素和資源,優勢互補,相互促進,構建協同創新新模式,形成協同創新新局面。

丁奎嶺祝賀滬東中華造船在科技創新和服務國家戰略方面取得的成績。他表示,上海交通大學將進一步立足國家重大戰略,在海洋裝備建設方面一如既往加強校企合作,理論融合實踐,發揮各自優勢,不斷拓寬合作領域,抓人才、抓平臺、抓項目、促成果,推動雙方在科技創新工作中取得更多成績。

林忠欽表示上海交通大學與滬東中華合作基礎良好,合作前景廣闊,雙方應深化現有合作模式,瞄準關鍵核心技術,進一步開展聯合攻關,在人才培養等方面強強聯合,實現優勢互補,共贏發展,共同探索高端船舶科技創新。

據了解,會后,一行人登船調研LNG船液貨艙建造情況。

]]>

由DNV全球副總裁兼中國南方區總經理陳鏗見證,DNV全球副總裁兼中國技術中心總經理裴歐文(Øyvind Pettersen)和上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院黨委副書記王鴻東分別代表雙方單位簽署協議。八位品學兼優的本科生和研究生經過學校的嚴格評審,獲得了2022年度的DNV獎學金。陳鏗、裴歐文以及船建學院黨委副書記王鴻東、學生工作辦公室主任查芳靈為獲獎學生頒發了獎學金。

會上,王鴻東、陳鏗和裴歐文分別介紹了各自單位的發展近況以及重點發展領域,并就進一步擴大和深化合作特別是在綠色能源、智能船舶以及人才交流等領域進行了深入討論。獲獎大學生也分別介紹了他們的科研成果和未來研究方向。雙方一致同意將在未來船舶發展趨勢包括能源轉型和智能化數字化方面以及人才培養領域開展多形式多層次的交流,加強溝通,深化合作。

多年來上海交通大學為DNV輸送了很多高質量的優秀人才,與會的陳鏗和中國審圖中心主任張磊就是其中的優秀代表。在交流互動環節,他們分別介紹了各自在DNV的職業發展。DNV的包容、多樣性、以人為本的企業文化為很多加入DNV的有志、優秀畢業生們提供了廣闊的職業發展前景。

參加儀式的還有DNV大中國區培訓經理卜平、企業傳播經理張利鑫、區域行政郭靜影、交大船建學院學生事務工作負責人蔣雨航、學生就業工作負責人陳哲等。

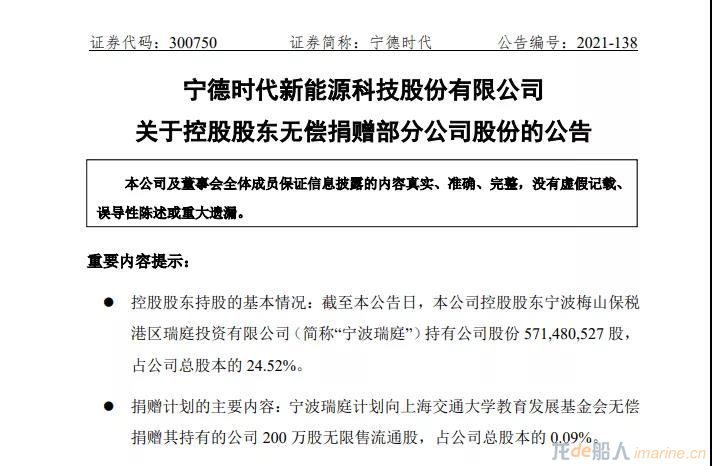

12月3日晚間,寧德時代(300750)發布公告稱,控股股東寧波瑞庭計劃向上海交通大學教育發展基金會捐贈其持有的公司200萬股股票,按最新收盤價計算,這筆捐贈對應市值高達13.74億元。而寧波瑞庭的實際控制人,正是上海交大1989屆本科校友、寧德時代掌門人曾毓群。

在中國高等教育界,十億元以上數量級的單筆社會捐贈仍然鳳毛麟角。此番上海交大所獲巨額捐贈,成為了中國高校迄今第3大捐贈!

出生福建,曾毓群三十多年前在上海交大完成了自己的大學生涯,日后一手締造了萬億巨無霸寧德時代。這些年,他頻繁回到了母校,不僅帶領寧德時代與上海交大共設研究中心,還獲聘校董和捐資設立了“曾毓群教育基金”,并出任了上海交大未來技術學院名譽院長。

曾毓群 圖片來源:上海交大

曾毓群 圖片來源:上海交大

回報母校,曾毓群一筆捐出近14億

中國高校史上第三大捐贈

12月3日晚間,寧德時代發布公告稱,“寧德時代新能源科技股份有限公司”接到其控股股東寧波梅山保稅港區瑞庭投資有限公司通知,為支持教育事業發展,寧波瑞庭計劃向上海交通大學教育發展基金會捐贈其持有的寧德時代公司200萬股股票,占公司總股本的 0.09%。上述股票均為無限售流通股。

啟信寶消息顯示,寧波瑞庭的大股東及實際控制人,正是寧德時代創始人兼董事長曾毓群,他本人系上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院1989屆本科校友。

12月2日,寧德時代股價再創新高,市值最高達到1.61萬億元。截至12月3日收盤,寧德時代股價稍有回落,報687元,跌幅-0.15%,總市值16013億。捐贈之日,按照687元/股計算,這一筆捐贈對應市值高達13.74億元。

據澎湃新聞報道,根據第三方機構發布的“2021校友會中國大學社會捐贈排名”,這一數額創下迄今為止中國高校接受的第三大捐贈紀錄,僅次于2020年萬科向清華大學教育基金會一次性捐贈2億股萬科股票(價值53億元)、2018年碧桂園集團創始人、董事局主席楊國強向清華大學捐贈22億元。

目前,中國大學單筆社會捐贈的最高紀錄是萬科集團于2020年一次性捐贈給清華大學市值53億元的企業股資產,設立了清華大學萬科公共衛生與健康學科發展專項基金,用于持續支持清華大學萬科公共衛生與健康學院的建設和發展。

寧德時代

與上海交大淵源深厚

目前,寧德時代和上海交大建立了產學研的合作,利用交大的工程化的能力,在智能制造上深入合作。

寧德時代創始人兼董事長曾毓群系上海交通大學船舶海洋與建筑工程學院1989屆本科校友,曾獲“2020十大經濟年度人物”。

“十大經濟年度人物”被譽為中國經濟界的“奧斯卡”。過去五年榮獲“十大經濟年度人物”有董明珠、宗慶后、雷軍、周鴻祎、梁建章、郁亮、李寧、程維、陳東升、張文中、劉慶峰、劉永好等知名企業家。這些獲獎企業家無一不是各行各業的商業領袖,他們有來自實業的老將,也有叱咤風云的科技大佬,還有來自新興行業的年輕企業家。

今年4月,寧德時代董事長曾毓群受聘擔任上海交大校董,并捐資設立“曾毓群教育基金”。

圖片來源:上海交大

圖片來源:上海交大

今年8月,上海交通大學未來技術學院正式揭牌成立。據悉,未來技術學院是2020年5月由教育部提出的新型學院,屬于新工科未來學院,上海交大入選了首批12座高校名單。

寧德時代首席制造官倪軍擔任未來技術學院院長,曾毓群則被聘任為未來技術學院名譽院長。倪軍表示,該學院瞄準前沿科學,著眼于未來能源和健康技術,開設可持續能源和健康科學與技術兩個新專業。而未來能源方向恰恰與寧德時代的主營業務不謀而合。

曾毓群、倪軍與上海交大深厚淵源。據解放日報·上觀新聞,今年以來,這兩位上海交大本科校友,均到校參與不止一次活動。

今年年初,上海交通大學舉行建校125周年校慶日活動。上海交大基金會牽頭,聯合明勢資本、菡源資產、上海交大校友會創業創投聯合會共同舉辦了“問道·通未來”——新能源與新能源智能汽車企業家校友高端對話。活動期間,作為1985級本科校友的寧德時代董事長曾毓群,與同為1985級本科校友的紅杉資本全球執行合伙人沈南鵬展開長時間對話。對話中,曾毓群說,他不是很想把寧德純粹定位為電池的制造商。

曾毓群 圖片來源:上海交大

曾毓群 圖片來源:上海交大

曾毓群表示:“我們目前在做的有三個方向,其中一個方向是就是希望以動力電池為核心,把移動式的化石能源替代掉。第二個,我們還希望在儲能跟發電領域,尤其是新型的太陽能電池方面結合,能夠把固定式的化石能源替代掉。第三個,我們希望在特定領域,智能化跟電動化的一些合作,比如說從挖礦,鉆探到碎礦石,運礦石,所有的東西都可以無人化。”

時隔兩個多月,在今夏上海交通大學2021年本科生畢業典禮上,身為上海交大1982屆機械工程系本科畢業生,寧德時代首席制造官倪軍作了主題發言。

寧德時代首席制造官倪軍作了主題發言 圖片來源:上海交大

寧德時代首席制造官倪軍作了主題發言 圖片來源:上海交大

同時,倪軍也是美國密西根大學吳賢銘制造科學冠名教授及機械工程終身正教授,以及上海交通大學校長特聘顧問、現任密西根學院榮譽院長,美國制造工程師協會(SME)評選出來的“全球智能制造領域20位最具影響力教授”之一。

來源:每日經濟新聞

]]>

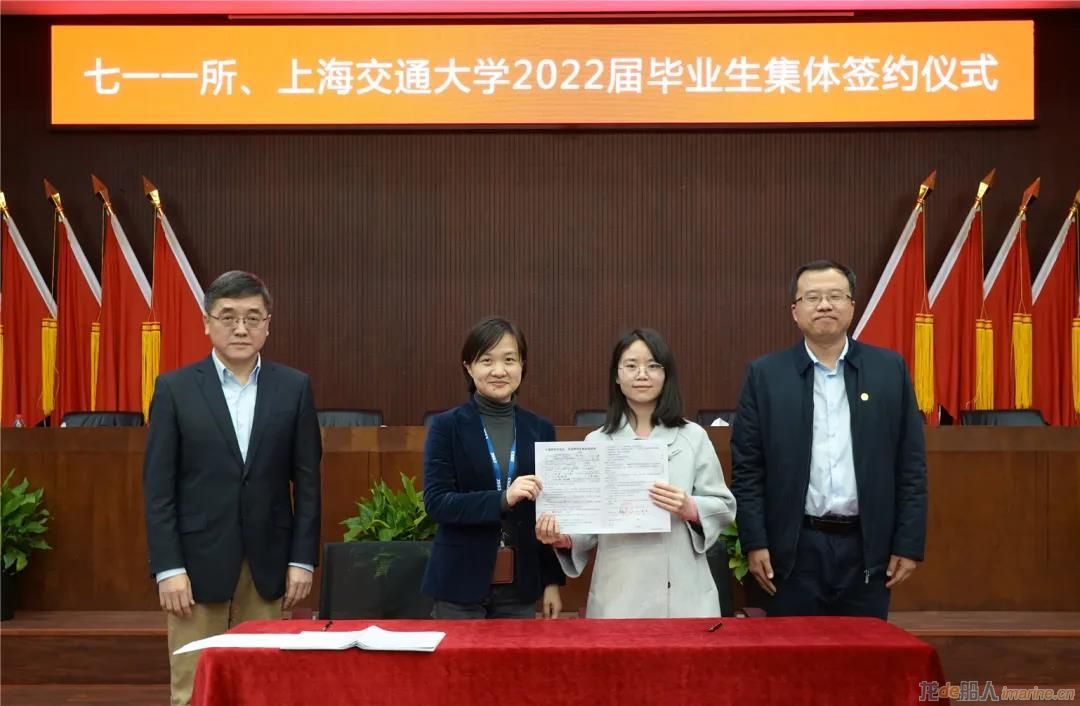

簽約儀式上,七一一所人力資源部與上海交大的2022屆同學現場簽訂就業協議書。

上海交通大學學生就業服務和職業發展中心副主任杲光偉,機械與動力工程學院副院長朱磊,巴黎卓越工程師學院黨總支副書記李毅,中英國際低碳學院黨總支副書記許敏,機械與動力工程學院職業發展中心主任阮海濤、副主任徐德輝共同參加簽約儀式。

為進一步貫徹國家創新驅動發展戰略部署,落實中國船舶集團有限公司與上海交通大學簽訂的戰略合作協議,加強校企產學研協同創新,不斷提高船舶行業基礎技術研究能力和自主創新能力,共同推動國家海洋強國和國防現代化戰略目標實現,上海交通大學與七〇四所建立長期全面戰略合作伙伴關系,進一步提升合作深度和廣度。

雙方表示,此次簽署戰略合作協議,既是深化雙方合作的新起點,也是共同加強核心技術攻關、推動科技成果轉化的重要舉措。雙方將以此為契機,進一步加強交流溝通,開展務實合作,在科技研發、平臺建設、人才培養等領域建立全面合作關系,實現科研院所和高校深度融合發展,打造產學研合作新典范。

]]>