閑置近八年將出售

報道稱,據知情人士透露,華彬集團準備向上海船廠支付欠款,以獲得該鉆井船的所有權。這艘鉆井船于2015年完工,至今已經閑置近八年。

“Tiger 1”號鉆井船

“Tiger 1”號鉆井船

“Tiger”系列鉆井船設計排水量為46000噸,能在水深為1700米的海域進行作業,鉆井深度可達12000米,配有目前世界上最先進的防噴器、水下和井控系統等設備,可用于勘探井和生產井施工。該船具有自航能力,可配備150名船員。

華彬集團于2011年與上海船廠簽署了鉆井船項目合同,確定訂造2+2艘鉆井船,總投資約16億美元。首艘船“Tiger 1”號在2015年完工,其他三艘在建。

不付尾款,雙方開始仲裁

“Tiger 1”號完工后,華彬集團沒有支付剩余款項1.7億美元,2017年5月23日,上海船廠要求華彬集團依據付款保函付款,并在法院提起了訴訟。

2019年6月13日,雙方就造船合同糾紛開始仲裁。

雙方爭議的焦點是所涉付款保函到底是不是獨立保函。如果是,那么船舶建造糾紛仲裁結果出來之前,華彬集團也應該付款1.7億美元。如果不是,華彬集團則可以要求等仲裁結果出來后再去付款。

2020年4月,英國高等法院判決華彬集團勝訴。然而,到2021年7月,事件迎來反轉,英國上訴法院推翻了英國高等法院的判決,判定上海船廠勝訴。

上海船廠關停數年迎來轉機

受訂單拖累,上海船廠在2018年8月18日關停造船業務,當時還有4艘鉆井船和2艘輔助鉆井駁船沒有交付。

2021年2月5日,由外高橋造船全資設立的上海外高橋造船海洋工程項目管理有限公司在上海船廠正式揭牌成立。項目公司實施運營型管控策略,聯合上海船廠共同承擔相關海工裝備建造及維保工作。試圖復制外高橋海工處理“庫存”海工資產的模式,為這6艘撤單船找到新出路。

不過,再次出售并非易事,由于海工市場低迷,多家船廠都曾面臨鉆井船撤單的窘境,二次銷售基本都以賠錢告終。

韓國三星重工和大宇造船都曾在鉆井船上吃過虧,三星重工的財務業績曾一度被5艘庫存鉆井船嚴重拖累,直至今年才全部賣出。大宇造船最終以成本三分之一的低價拋售了被棄單的鉆井船。新加坡勝科海事建造的鉆井船也被多次延期,終于在今年交付。

]]>

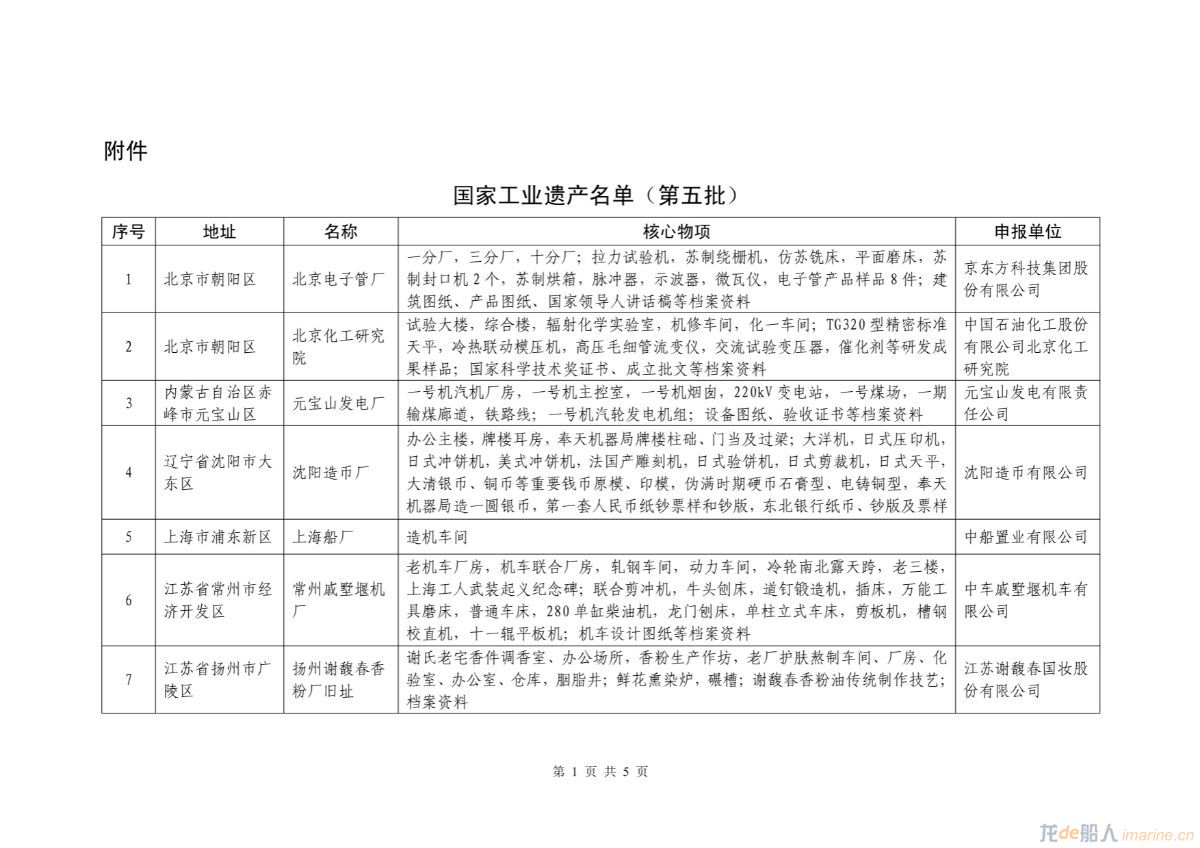

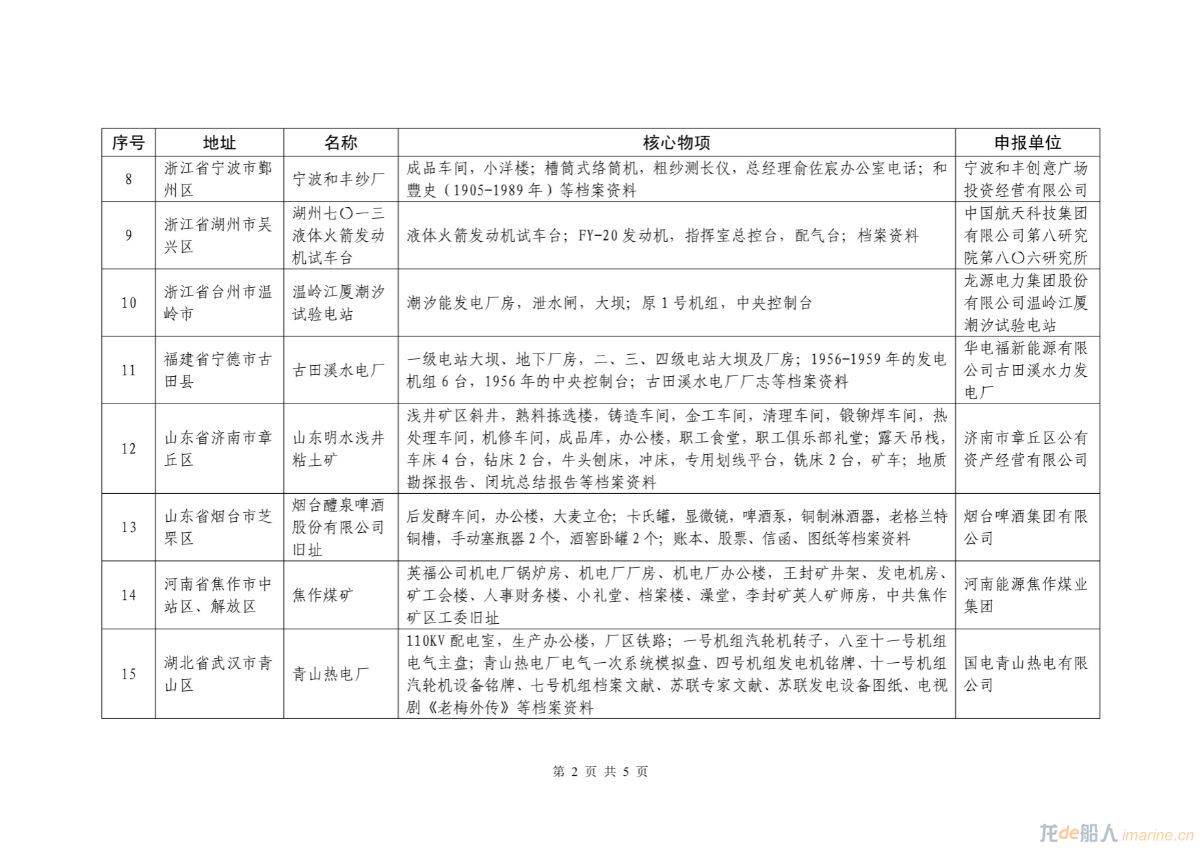

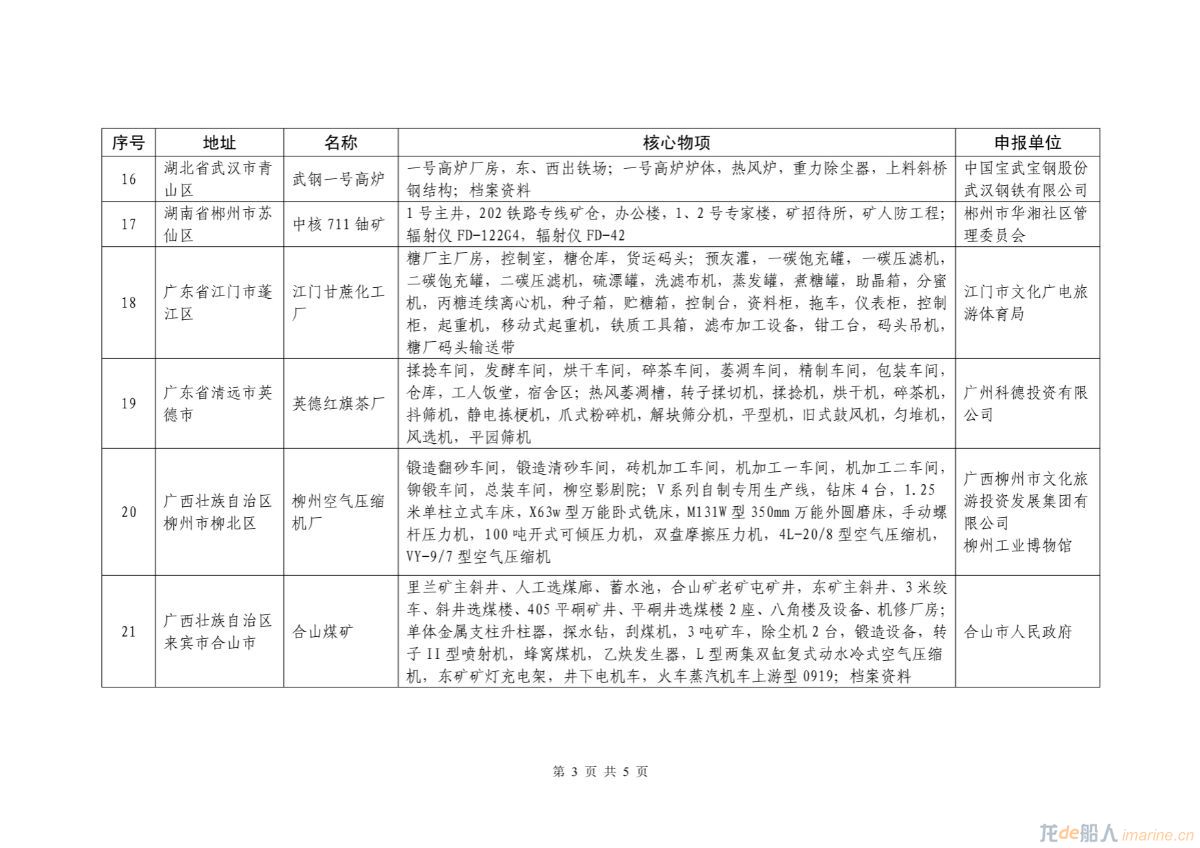

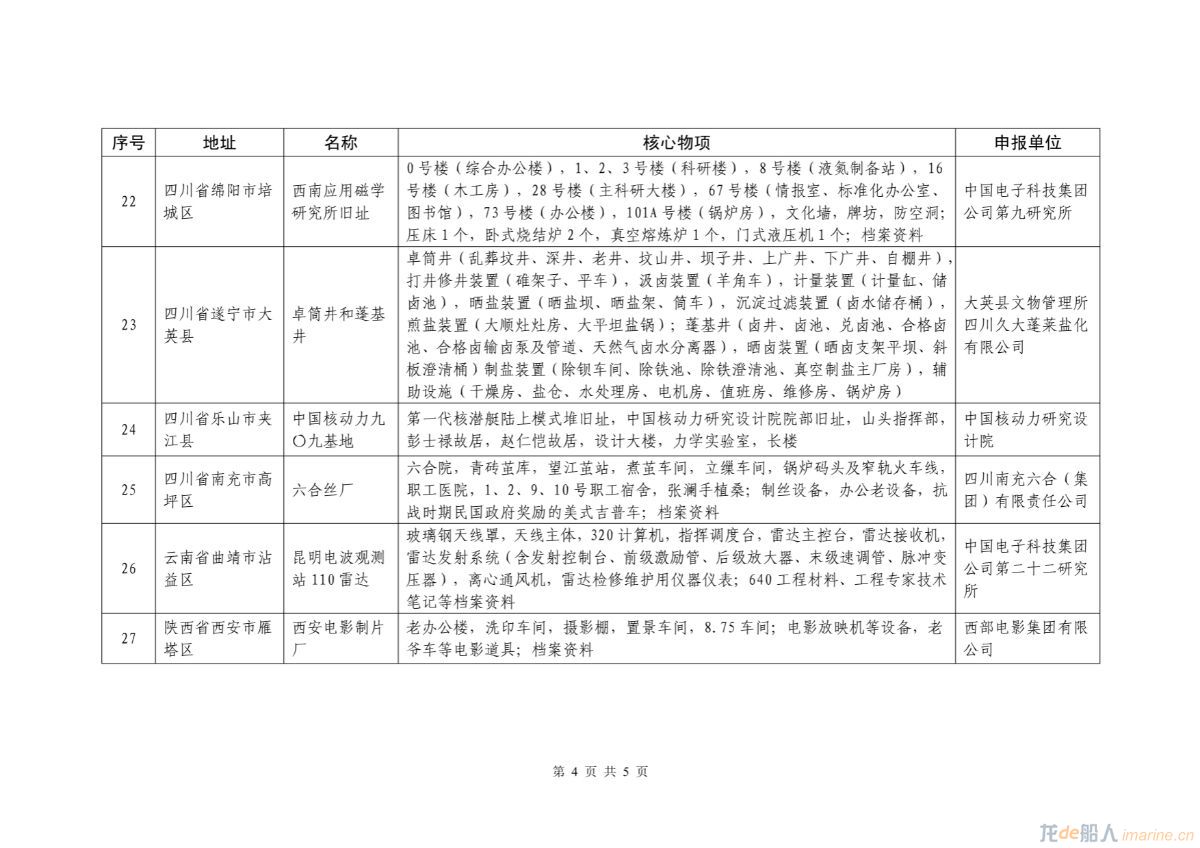

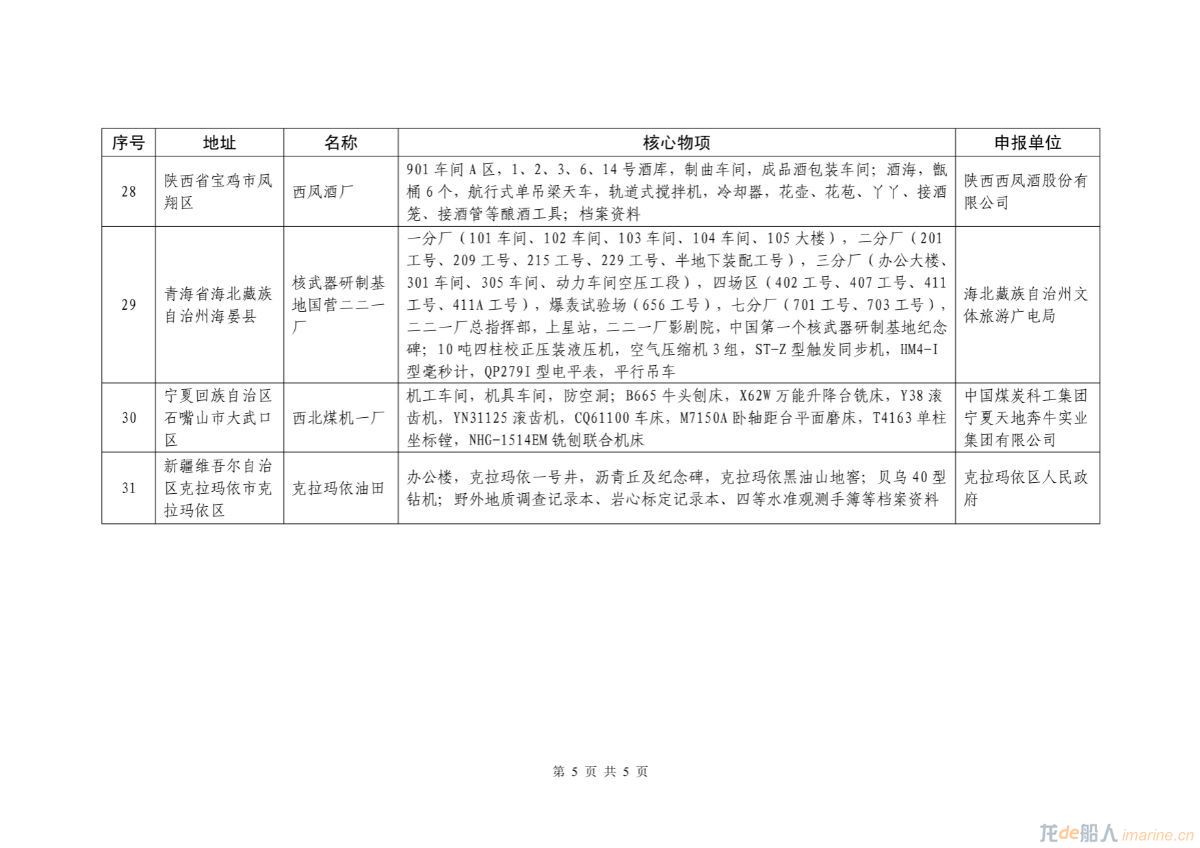

國家工業遺產名單(第五批):

7月23日,英國上訴法院推翻了英國高等法院去年4月做出的一項判決,根據之前的裁決,鉆井船的買方 – 華彬集團在仲裁結果宣布之前,暫停支付本應到期支付的造船款項。

根據上訴法院的裁決,上海船廠在雙方的仲裁結果出來之前,有權要求保函開立人華彬集團支付最后一期1.7億美元的造船款。

事件時間軸

2011年9月21日,上海船廠與華彬集團簽訂了一條鉆井船的造船合同,價值2億美元。合同約定,船舶建造價款分3期支付:合同生效后30日內支付1000萬美元;合同生效后6個月內支付2000萬美元;交船時支付1.7億美元。

2011年11月17日,華彬集團向上海船廠作出了一份不可撤銷付款擔保協議(Irrevocable Payment Guarantee,即一般所謂的付款保函),用來擔保買方就最后一期造船款的付款義務。

2011年11月30日,通過簽署一份轉讓協議(Novation Agreement),華彬集團將造船合同轉讓給了其非直接的子公司OPUS TIGER 1 PTE LTD(簡稱OPUS),由該子公司作為新的買方。船舶建造好后,OPUS沒有接收船舶,理由是該船舶不符合交付條件(not deliverable)。

2017年5月23日,上海船廠要求華彬集團依據付款保函付款,并在法院提起了訴訟。

2019年6月13日,船舶建造雙方就造船合同糾紛開始仲裁。

雙方爭議的焦點是所涉付款保函到底是不是獨立保函。如果是,那么船舶建造糾紛仲裁結果出來之前,被告也應該付款1.7億美元。如果不是,被告則可以要求等仲裁結果出來后再去付款。

英國高等法院認為該保函出具人不是金融機構,因此認定這不是一份獨立保函,最終在一審判決中支持了華彬集團的抗辯。

而英國上訴法院最終支持了上海船廠,認為更應該考慮保函中的具體措辭,從而判定上海船廠勝訴。

]]>界面新聞記者從上海船廠內部人士獲悉,由于船廠所處的崇明島所確立的世界級生態島發展定位,該船廠將不再繼續修船和造船業務,停產期限為今年年底。由于未獲得公司授權披露相關信息,該人士要求匿名。

兩年前,上海船廠位于上海松江區的分廠由于環保原因關停,因其地處黃浦江飲用水水源地保護區內。

上海船廠隸屬于中船集團,其主力船型包括6-8萬噸散貨船、中型集裝箱船等,年造船產能120萬噸。上海船廠和中船集團均未對上述造船基地關停的消息作出回應。

上海船廠的前身是創建于1862年的祥生船廠,由英國商人尼克辛建立。此后,祥生船廠與數家同為英資背景的船廠聯合成立英聯船廠。建國后,英聯船廠又與招商局機器造船廠合并成為現在的上海船廠。

上海船廠的生產基地曾遍布上海的浦西和浦東兩岸,但隨著城市化進程,船廠在2005年搬遷至遠離市區的中國第三大島崇明島。目前,這座船廠僅剩一艘新船在建,如果年內無法完工,將交由中船集團的其他船廠繼續建造。

從去年底起,上海船廠開始逐步分流公司員工。船廠內部人士稱,目前工廠員工僅剩數百人,相比年初減少了約一半。

相當部分員工已選擇與船廠協商解除勞動關系自謀出路,或轉崗到中船集團旗下的其他船廠。按照上海船廠執行的“工齡買斷”政策,員工每一年的工齡將折算為一個月工資,作為離職補償款。補償標準最高不超過12個月,總費用則不得高于25萬元。離退休僅剩五年的員工將不得買斷,轉而采用內退方式分流。

在鼎盛時期,上海船廠曾享有“萬人大廠”的美譽。搬遷至崇明島之初,船廠員工也約有6000人,加上勞務外包的員工則超過1萬人。

此后隨著經營業績下滑,人員規模也逐步萎縮。全球造船市場在2012年后呈現滑坡,上海船廠連續虧損。公開數據顯示,2013年,上海船廠營業收入50.7億元,凈虧損12.1億元;2014年營業收入46.9億元,凈虧損5.2億元。

2014年末,上海船廠由中船集團子公司變更為中船集團旗下滬東中華造船公司(下稱滬東中華)的子公司。前述知情人士稱,該調整是源于財務方面的需要,滬東中華的盈利可用于填補上海船廠的虧損,以美化財務數據。但就經營層面而言,上海船廠仍獨立運營,并由中船集團直接管理。

上海船廠被滬東中華“托管”后,曾一度傳出與日本三井造船合資的消息,但該合作最終并未成行。

上海船廠在崇明島的廠區停止造船業務后,它的最終歸宿尚沒有最終答案。一種悲觀的看法是,隨著人員逐步分流,上海船廠未來可能只剩下其百年歷史的名稱了。

來源:界面新聞 作者:莊健

在陸家嘴的即墨路濱江,有著150多年歷史的上海船廠原址區域正踏著“城市更新”的步伐,悄然實現華麗轉身。從工業舊址到文化設施,船廠舊址建起了一座陸家嘴濱江金融城,保留下來的萬噸輪下水的船臺以及一處老廠房將煥發出不一樣的生命力。

百年風云見證造船史

黃浦江東岸,上海船廠所在的這片土地作為船廠的歷史可追溯至1862年開設的祥生船廠。當時,英商尼克遜與和記洋行的包義德共同投資白銀10萬兩建立,廠內設有鐵廠、鍋爐房、干船塢,經營修造船舶,并制造軍火,占地18畝,臨江還占有長49.2米的地段。之后,經過多次的合并,1936年6月英聯船廠成立,擁有4個船塢,其中1個是萬噸船塢,可修3萬噸級船舶,是當時上海最大的船廠。

上海解放后,這里改名為上海船廠,曾是中國現代工業文明的發源地之一,記錄了中國造船業的發展史。1978年,國內第一艘出口萬噸輪“紹興號”就是在此下水。

2005年,上海船廠整體搬遷至崇明。根據規劃,在船廠原址上開發占地136萬平方米的陸家嘴濱江金融城。長長的船臺和最靠近黃浦江的老廠房———也就是原來的鍛機車間,作為歷史遺跡保留了下來。

獲得空間藝術新認知

船廠的印記猶在,如何讓這些歷史的遺跡迎來新生?在上海船廠原船臺的基礎上,上海陸家嘴展覽中心將設計建設成一座廣場式建筑。整個建筑如同一個空間中樞,設有展覽廳、展覽階梯、前廳以及坡式步道和帶頂蓋的廣場等,未來將成為公共藝術展、大型室外音樂會和大型商業展的重要展演場所。

這個多功能活動展覽空間以“永不間斷的展覽”形式,不僅可以作為交融多元藝術文化的展示平臺,滿足發布、展覽等功能的需求,還將創造出一塊戶外公共活動空間,提升濱江金融城的文化吸引力,讓更多人源源不斷來到這里。

目前,展覽空間已經建設完成,建筑師用工業化的風格來呼應地塊 (船臺) 曾經常見的情景———加工中的船體,在周圍成群的金融寫字樓之中,起到強化文化、休憩、活動功能的作用,成為黃浦江畔獨具特色的公共建筑。

記者了解到,整片上海船廠濱江綠地是世界級的濱水公共空間的核心區段,對整個黃浦江沿線的濱水文化品質提升意義重大。景觀改造工程保留了原綠地大體格局,改造提升的措施則包括優化現狀種植、地形等對視線的遮擋和空間布局不利的因素,實現漫步道、跑步道和騎行道貫通。未來,這里還將引入文化體驗項目,讓人們可以來此逛逛書店、聽聽大師論壇,轉轉文化集市。

工業空間煥發劇場魅力

走進靠近江邊的老廠房,斑駁的紅磚墻、巨大的布滿鐵銹的蒸汽管道、裸露在外的橫梁和立柱,構成一個充滿歷史感和工業感的空間。把原有的建筑結構完整保存下來,通過加層讓空間得以有效利用,歷史與當下融為一體,最終形成了“船廠1862”老廠房劇院。改建后,劇場總共可以容納800至1000人。舞臺背景則是可電動開啟的玻璃隔聲門,一打開,就會發現奔流的黃浦江就在你的眼前……

“十三五”期間,隨著浦東美術館、上海船廠、老白渡碼頭地塊等工程的推進,打通“文化經脈”的陸家嘴沿濱江地帶,將建成文化產業聚集區。屆時,陸家嘴將成為充滿創造力、想象力和藝術活力的文化高地。

來源:文匯報

]]>

黃浦江畔,上海船廠碼頭的鉆焊平臺被改造成親水的露天表演廣場。楊樹浦水廠外,一座臨水望江、似舟似橋的景觀棧道凌于水上。家住楊樹浦路的老居民驚喜地發現,家門前多了8條由北向南走到濱江的道路。

再過一個月,楊浦濱江南段位于楊浦大橋以西的2.8公里岸線上一個個重要節點將陸續打通。濱江貫通的背后,不僅有大體量的建設工程,還有精細化的調研項目,細到每幢廠房、每根拴船樁、每棵古樹,這背后都有故事。

正在醞釀建上海工業博物館

楊浦區濱江公司委托中國科學院院士、同濟大學建筑系常青教授帶領團隊對楊樹浦工業帶進行調研,走訪每一幢廠房,對建筑物的年代、用料、功能、層數等物理質量和風貌質量進行評估,通過全方位調查梳理出這一帶有價值的建筑物、構筑物和綠化,在現有文保單位基礎上列出一張“附加保護清單”。

位于上海船廠一幢不起眼的四層抹灰廠房建筑,調研團隊調查發現是建于1920年的東方紗廠倉庫,當時由公和洋行設計,建筑內部為早期的鋼筋混凝土無梁樓蓋結構體系,是濱江帶現存建筑中最早的無梁樓蓋倉庫,代表當時的技術發展水平。調研團隊建議對其整體保留再利用,并向上海市文物局推薦為文物保護單位或上海市優秀歷史建筑。

建于1927年的毛麻倉庫、1913年的明華糖廠、1927年的永安機房……就連第一毛條廠和上海船廠周邊的幾棵古樹,其歷史價值都被一一挖掘,列入保護清單。

“我們的目標是不放過任何一個構筑物和綠化,對濱江進行全方位調查梳理,豐富工業建筑遺產清單,解決濱江規劃中的建筑、道路和環境問題,提出工業遺產再利用的功能定位和業態分布構想。”參與調研的專家表示。

對于老建筑,最好的保護就是再利用。楊浦濱江舊工業建筑群雖然老舊衰敗,但許多具有工業遺產價值的東西都還在,我們要做的不是復原或再現,而是整飭和適應性再生,植入合適的功能或業態。據悉,目前在醞釀中的上海工業博物館,就考慮在楊浦濱江的工業建筑群中選址。

一期保留300米斑駁防汛墻

站在楊浦濱江示范段的起點,一側是建成于1883年、目前尚在運行的楊樹浦水廠,另一側是平地而起的“漁人碼頭”玻璃幕墻辦公樓,新與舊在這里并存。

“每次來到現場,寬闊的碼頭上工業時代留下的遺跡、被陽光曬得熾熱的粗骨料地坪、黃浦江水拍打堤岸的聲音和江面上船只低沉的鳴笛,總會讓我聯想到工業時代繁忙的景象。”這一切讓濱江公司的規劃師徐進著迷。“我們規劃設計所要做的就是從理解和尊重場地歷史的角度出發,體現其歷史神韻,讓濱江碼頭文化的活力重現。”

由于設計和施工幾乎同時展開,保存場地上的每一處特征物就面臨時間壓力,有些特征物幾乎是在沖擊鉆拆除的前一刻被搶救下來的。“防汛墻是濱江改造的重要環節。在我們看來,防汛墻是原有場地遺存的重要特征物,一期示范段保留了近300米防汛墻,斑駁的墻面提示著往昔工業碼頭的記憶。”參與楊浦濱江設計的同濟大學建筑與城市規劃學院教授章明說。和防汛墻一同被保留下來的還有大小不一的鋼質拴船樁和混凝土系纜樁。

據濱江公司項目負責人介紹,在船廠地塊修復路面時,施工人員挖掘出一個古老的地下建筑坑槽。設計團隊馬上叫停施工,并組織相關人員和文物保護單位進行深入細致的調查研究,發現該坑槽是原上海瑞镕船廠最早的老船排。設計人員和相關文物保護單位馬上對改造方案進行調整,這個記錄著時代記憶的古老船排才得以保存。

“人們不理解為什么要大費周章地保留這些陳舊的工業遺存。”章明指出,工業遺存是場地中對時間最真實生動的映射,歷史不再以紀念碑式的凝固狀態呈現,而是作為一個連續且不斷疊加的過程。

三道天際線靠近居民心理

“2015年夏天,我們頂著烈日在黃浦江邊行走,隨處可見廠區高聳的圍墻、生銹的金屬大門及‘閑人莫入’的標牌。”在章明的記憶中,初見這片土地時,空虛凋敝的疲態與往昔不容窺探的禁地感并存。

屬于大工業時代的楊浦濱江楊樹浦路以南,密集排布著幾十家工廠,形成寬窄不一的條帶狀獨立用地,如同一道隔離墻,將城市生活阻擋在黃浦江半公里外,形成臨江不見江的狀態。如今,從楊浦腹地到濱江地帶,混雜著工廠、里弄、老公房、已改造成為創意產業園的廠區和近年新建的高層辦公樓和住宅,城市生活空間已開始見縫插針地向江邊滲透。

隨著濱江貫通,楊浦將從岸線向城市方向由低至高打造三道天際輪廓線:第一道是濱江沿線公共空間,由慢行、騎行、漫步“三條交織活力帶”和“原生景觀體驗帶”組成;中間一道由各廠房建筑構成的一段岸線、一段工業景觀的“工業遺存博覽帶”;再往后是由高層塔樓建筑構成的“未來開發帶”。到6月底,楊浦濱江通達性將進一步加強,市民可通過秦皇島路、上海船廠臨時景觀便道、懷德路、丹東路、蘭州路、德紗路、寬甸路和寧國南路等8條由北向南的道路從楊樹浦路走到濱江岸線。

“好的建筑設計一定是與大地融為一體的,只有當這些融入環境的建筑為城市居住者所認可和喜愛,變成心理上的城市意象,城市的天際線就如同人的心理地平線一般了。”常青指出,楊浦濱江由岸線向城市方向的三道天際線能最大限度靠近人的心理地平線。

來源:解放日報

]]>