智能制造工程:面向由中國制造向中國創造轉變的國家戰略,培養學生掌握自然科學、機械工程和人工智能領域相關知識,充分理解智能制造中工業大數據的產生、利用與增值,富有實踐創新和持續學習能力、優秀團隊精神、開闊國際視野、良好國際競爭力,具備應用人工智能基本思想與基本方法解決復雜機械工程問題的能力,能夠成為智能制造工程領域學術引領者、社會領導者、行業領軍者、工程領創者。

大數據管理與應用:面向國家社會經濟和科學技術發展對大數據管理人才的需要,培養學生掌握經濟管理基礎理論、數據科學基礎、大數據管理方法、數據建模與決策分析方法和工具,具有系統化的管理思維與創新意識、強大的數據應用能力、優良的外語交流和計算機應用能力、良好的人際溝通和組織管理能力、優秀的綜合素質和開闊的國際視野,能夠熟練運用大數據管理知識為不同行業進行數據管理、智能量化分析和決策。

]]>

新工科建設是我國在推動創新驅動發展,實施“一帶一路”“中國制造2025”“互聯網+”等重大戰略背景下提出的。大連理工大學參與了新工科建設最初引領性文件《復旦共識》《天大行動》的研究制定,是全國新工科建設的倡導者之一。近年來,學校通過加強新工科學院、專業、課程、教材等方面建設,實施“一院一案”新工科試點改革計劃,形成了獨具特色的“智能+X”、國際化新工科建設模式。

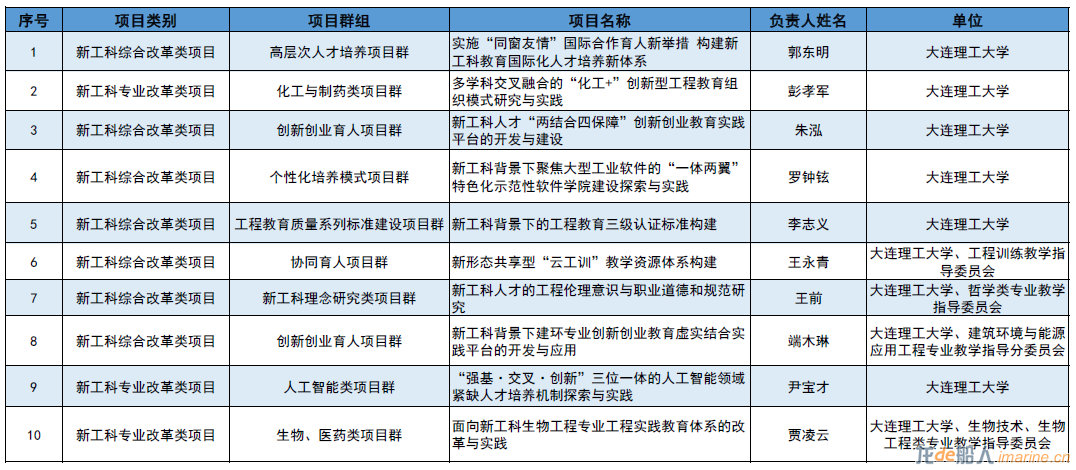

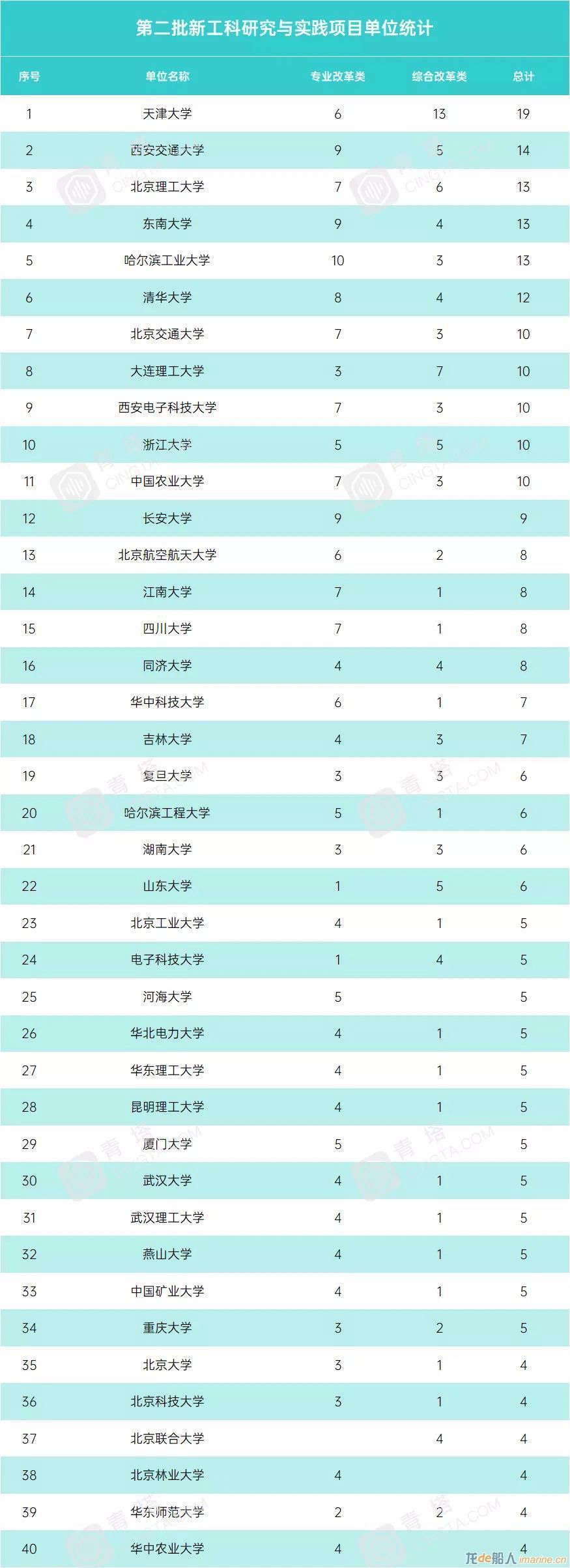

大連理工大學此次獲批的10項第二批國家級新工科研究與實踐項目,是在2018年6項首批國家級新工科研究與實踐項目、2020年2項遼寧省新工科研究與實踐項目基礎上,有效推動新工科建設再深化、再拓展、再突破、再出發。10項項目包括綜合改革與專業改革兩大類,涵蓋新工科理念研究、總體設計、創新創業、協同育人、國際合作、質量標準、專業與個性化培養等領域。

附:第二批新工科研究與實踐項目單位統計(部分)(圖片來源:青塔)

國家知識產權試點示范高校是以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,充分發揮知識產權制度供給和技術供給作用,旨在強化高校知識產權高質量創造、高效益運用、高標準保護、高水平管理能力建設,增強高校高水平創新和服務經濟社會高質量發展能力,為創新驅動發展戰略實施、知識產權強國和世界一流大學建設提供有力支撐。此次國家知識產權和教育部共認定國家知識產權示范高校30所,國家知識產權試點高校80所,試點示范工作有效期三年。

近年來,大連理工大學實施知識產權強校工程,構建學科建設。

2019年學校PCT申請公開數量位居全球教育機構第7位,中國專利獎累計獲獎數量(12項,含金獎1項、銀獎2項)位居國內高校11位,日內瓦國際發明展金獎10項,涌現出“污泥高效干化及清潔燃燒”、“工程與科學計算軟件集成系統”等多個千萬級科技成果轉化項目,科技成果轉化做法入選教育部高校首批典型經驗。

擁有國家知識產權戰略實施研究基地(東北唯一)、教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、國家知識產權培訓(遼寧)基地、國家專利協同運用試點單位、國家首批高校知識產權信息服務中心等國家及省市平臺16個。知識產權工作先后獲得全國企事業知識產權試點單位、全國企事業知識產權示范創建單位、國家知識產權戰略實施先進集體和先進個人等國家級榮譽。

附:2020年度國家知識產權示范高校名單 (注:排名不分先后)

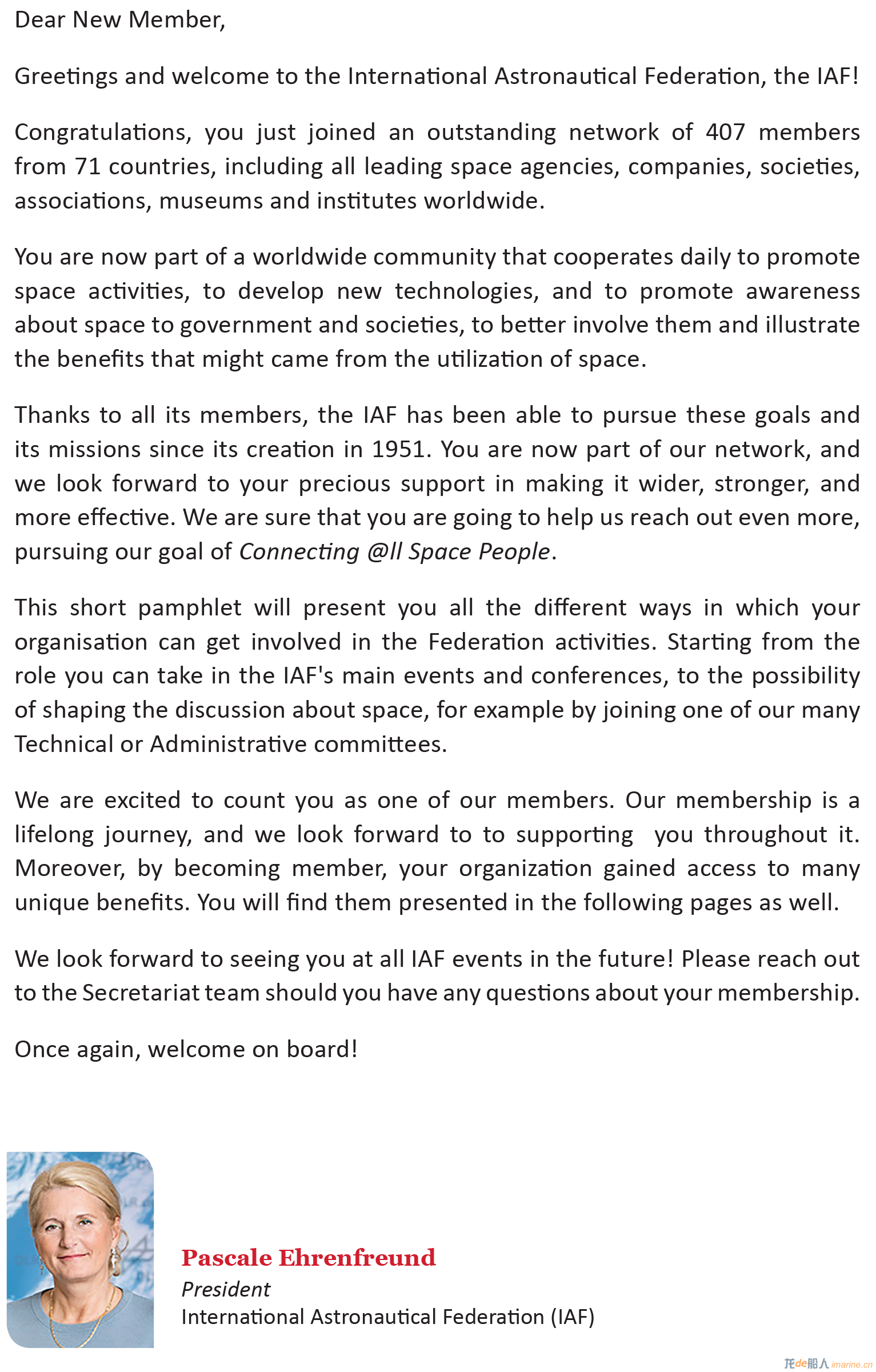

國際宇航聯合會是宇航界非政府性的國際學術組織,其成員來自全世界各種政府組織、工業專業協會及學術團體。國際宇航聯合會總部設在巴黎,是負責聯合國下屬航天事務的唯一非政府組織。同時也是聯合國和平利用外層空間委員會(COPUOS)的技術咨詢機構。

國際宇航聯合會于1950年9月,由原聯邦德國、法國與英國宇航學會發起,1951年在法國巴黎正式成立。1980年9月25日,國際宇航聯合會接納中國為會員國。

目前國際宇航聯合會有超過71個國家/地區超過400個會員單位。國際宇航聯合會每年主辦一次國際宇航大會(International Astronautical Congress, IAC),該會議吸引了全球航天界廣泛參與,享有“宇航奧林匹克”之譽,2019年有80余個國家/地區,超過6000人參會。目前國內外知名航天機構與高校都加入了國際宇航聯合會并成為正式會員,包括中國宇航學會、美國航天局、日本航天局、波音公司、空中客車公司、SpaceX、麻省理工等都是國際宇航聯合會的正式會員單位。

大連理工大學申請加入國際宇航聯合會始于2020年3月,由大連理工大學航空航天學院協助完成,2020年5月,大連理工大學正式向國際宇航聯合會提交了所有申請材料。國際宇航聯合會法律總顧問對申請資料進行了審核并呈交全體成員大會審議。

大連理工大學成為國際宇航聯合會正式會員單位后:

(1) 大幅提升該校在國際航天領域的影響力與國際化程度;

(2) 可以全面參與國際宇航聯合會的各項日常管理活動,并對包括委員任免在內的重要事務具有正式投票權;

(3) 可以參與國際宇航聯合會各項獎勵的申請與評選;

(4) 可以參與國際宇航聯合會主辦的各類國際航空航天活動;

(5) 降低該校師生參加每年一屆國際宇航大會的注冊費。

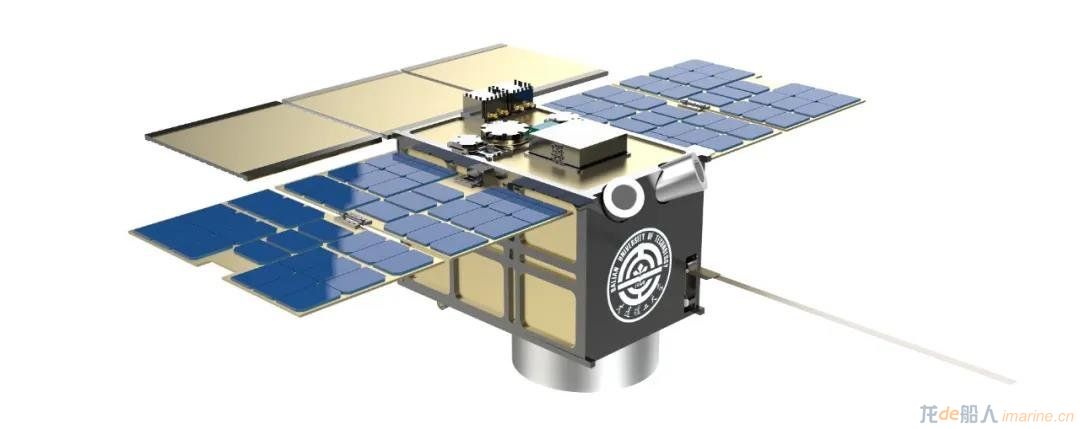

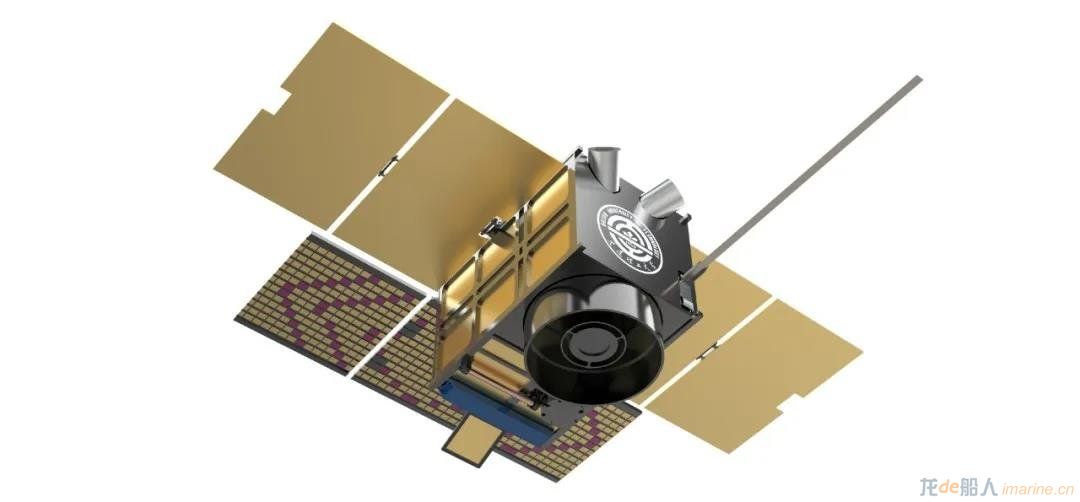

大連理工大學宣布2021年將發射首顆科學衛星(大連理工大學供圖,下同)

大連理工大學宣布2021年將發射首顆科學衛星(大連理工大學供圖,下同)近日,大連理工大學宣布將發射世界首顆20kg量級亞米級高分辨率遙感衛星,并面向全球校友為衛星征名。

衛星采用12U立方星結構,體積為20cm×20cm×30cm,重量為21kg,能夠提供大于100W的電能,配備全新研發的某型電推進裝置。衛星總設計師、大連理工大學航空航天學院院長夏廣慶表示“與國內外遙感衛星相比,該星以僅20kg的重量實現優于1m的分辨率,代表了目前國內外同重量級別遙感衛星的最高水平。”

衛星計劃于2021年發射。作為這所大學的首個科學衛星項目,該衛星將在軌開展海洋科學觀測、海上交通監測與分析等科學任務,并驗證新型電推進技術。

“隨著電子信息、光學、新材料等技術的高速發展,幾十公斤的微納衛星已經可以實現10年前幾百公斤衛星才能實現的功能。”夏廣慶介紹說,這顆衛星全色分辨率優于1m,同時還具備對紅、綠、藍與近紅外譜段的觀測能力,代表了目前遙感微納衛星的最高水平。衛星還搭載了AIS船舶自動識別系統、微型電推進系統、空間輻射測量裝置、高速數據傳輸系統等高技術載荷。“我相信,‘立方星不是業務星’的偏見將被徹底顛覆。”

突破關鍵技術,小衛星也能干大事。衛星總指揮、大連理工大學航空航天學院教授于曉洲說,怎樣在體積小、質量輕、功耗大的約束下保證各分系統的高可靠性工作并實現高分辨率遙感成像和數據高速下傳,是研制這顆衛星的最大難點。“比如,要達到這么高分辨率的對地成像,要求衛星平臺具有高精度姿態控制,相機和數傳系統有足夠大的功率。這些難點需要極強的技術創新和集成設計能力。”完成首飛之后,衛星平臺及相關技術未來可以廣泛應用于海洋環境科學研究、高精度對地遙感、海洋船舶交通信息管理、新技術驗證和深空探測等領域。

微小衛星體積小、重量輕、發射方式靈活,成本低等,應用前景受到世界各國的關注。大連理工大學把握科研前沿,一期投入1200萬元用于建立“先進微納衛星技術學科交叉研究平臺”,以微小衛星技術研究帶動力學、機械、光學、計算機科學等十幾個學科協同交叉融合,逐步突破高性能微推進系統、衛星離軌、高精度控制等重要技術瓶頸,為衛星研制和發射奠定了堅實基礎,著力將該產品研制成為國內微納衛星的標準化產品之一,為我國航天遙感事業作出貢獻。

來源:央廣網

]]>