這也是舟山中遠海運重工繼2022年底獲批“浙江省博士后工作站”后,又一個提升企業科創平臺建設和實施人才強企戰略的新平臺新舉措,標志著舟山中遠海運重工在推進“綠色化生產、數字化運營、智能化制造”方面又邁出了堅實一步。

武漢理工大學作為國家首批“211工程”高等學府,是中國交通、汽車、材料“三大行業”高層次人才培養和科技創新的重要基地,一直以來承擔了國家諸多重大科研任務,特別在引領交通行業發展、推動船舶行業上下游“產學研轉化”、為國家交通行業特別是船舶行業輸送高等人才等方面做出了重要貢獻。

舟山中遠海運重工作為中遠海運集團旗下中遠海運重工下屬的大型船舶與海洋工程裝備修造基地,擁有200萬平方米的廠區規模,近萬人的產業工人隊伍,企業船舶建造訂單已持續到2026年下半年,修船業務連續多年位居中國前列,具有良好的發展前景和廣闊的創新平臺。

近年來,舟山中遠海運重工始終聚焦主營業務發展和創新驅動戰略,依托“浙江省博士后工作站”等研發平臺,借助企業已建成的“浙江省高技能人才(勞模)創新工作室”“舟山船舶和海工裝備修造產業工匠學院”等實踐基地,加快車間生產裝備的數字化和智能化改造,建成了集修船調度管理、防抗臺指揮為一體的智慧中心,實現了“5G+遠程檢驗”“5G+近觀檢驗”在修造船業務上的實踐應用。

舟山中遠海運重工持續發揮生產信息系統和“5G+專網”融合平臺作用,不斷實現設計、生產、物流、設備等各環節間的互聯互通,智能化裝備、數字化應用手段、專利成果不斷顯現,企業綠色化、數字化、智能化船廠建設取得初步成效。

作為“大國船隊”裝備制造產業集群的一員,舟山中遠海運重工將以“智能船廠創新聯合研發中心”為新的平臺和契機,加強與上下游的合作與交流、互動和共享,繼續承載“學術引領、關鍵核心技術攻關、創新人才培養”的使命,在重大項目開發、重大技術攻關、高層次人才培育、科技合作交流等方面加大投入和實踐力度,不斷夯實科技自立自強的根基,持續推進綠色化生產、數字化運營、智能化制造,實現企業更好發展,為民族船舶工業發展貢獻力量。

]]> 武漢理工大學船海能動學院黨委與廣船國際技術中心黨委簽署黨建共建協議

武漢理工大學船海能動學院黨委與廣船國際技術中心黨委簽署黨建共建協議

武漢理工大學船海能動學院人才聯合培養基地在廣船國際掛牌

武漢理工大學船海能動學院人才聯合培養基地在廣船國際掛牌

儀式上,雙方簽署了人才聯合培養合作協議、興海精英人才培養協議、非學歷教育培訓協議、學生社會實踐合作協議,啟動了云博物館共建項目。武漢理工大學人才聯合培養基地、就業見習基地、學生社會實踐基地在廣船國際掛牌。武漢理工大學船海能動學院黨委與廣船國際技術中心黨委,武漢理工大學船海能動學院海洋工程系教工黨支部與廣船國際海科院船舶研發中心黨支部簽署黨建共建協議。

雙方還圍繞共同服務國家戰略、加強校企合作、推進“科產教”融合、科技人才培養等方面進行了深入交流。

]]>

雙方首先介紹了各自的團隊主要成員與科研成果,并就內河智能航運的發展與展望進行了廣泛交流,在當前內河航運整體技術情況下,有必要通過產學研合作的方式來共同推進新一代航運系統生態的建設,這既是科研機構的社會使命,也是海蘭信這樣始終堅持創新引領發展的企業追求。

隨后,就當前正在合作的綠色智能內河船舶創新專項的科研成果推廣應用進行了深入探討,通過校企合作的方式,發揮各自優勢,推動科研成果轉化與產業化,讓國家科研課題成果服務于社會經濟發展,為國家新一代航運系統發展戰略提供助力。

在促進武漢理工大學與海蘭信的校企合作方案上,雙方都表示要將合作做實,人才交流、技術研究及成果轉化三個方面拿出了切實可行的落地方案。

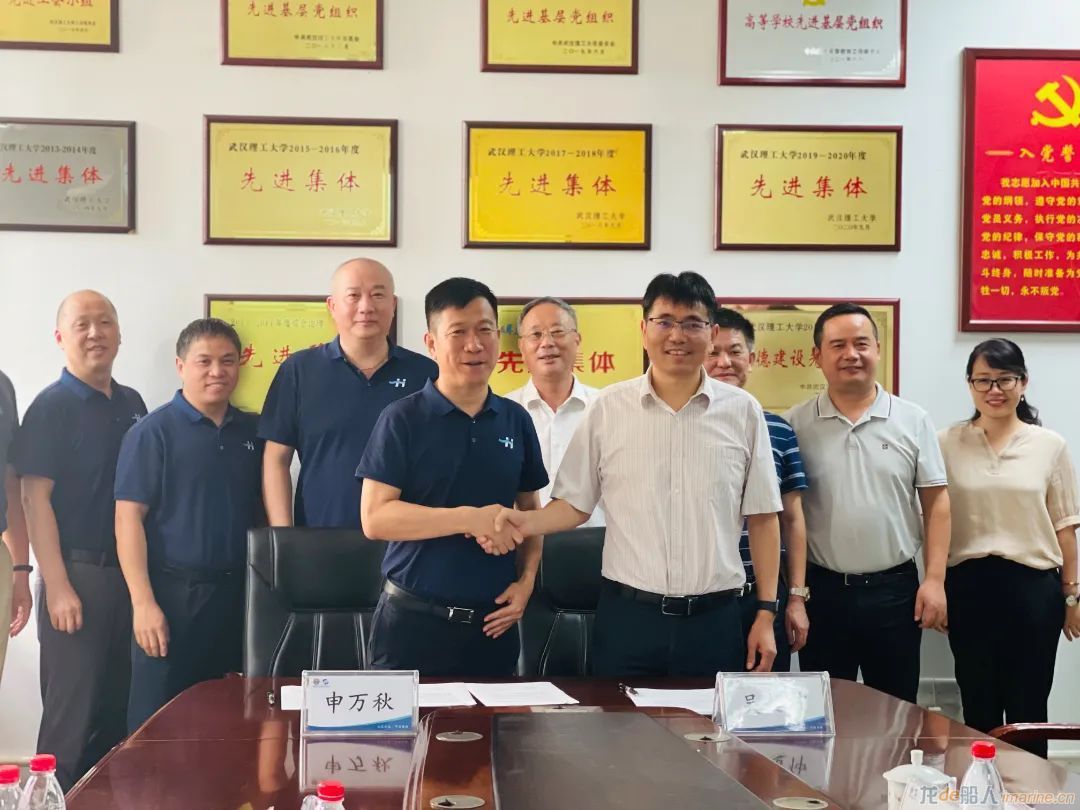

在《船舶智能航行系統優化提升研究合作框架協議》簽字儀式環節,海蘭信董事長申萬秋、武漢理工大學副校長吳超仲在框架協議上簽字,由此奠定了雙方戰略合作的牢固基礎。

]]>

武漢理工大學副校長吳超仲在致辭中表示,智能技術是當前船舶與航運領域的研究熱點,武漢理工大學很榮幸與俄羅斯交通大學、韓國首爾大學、哈爾濱工程大學一道成為“船舶智能與自主航行技術國際聯合實驗室”的發起單位。學校愿以此次三國四校簽約為契機,大力推動與有關國家高校和國際組織的合作共建工作,擴大和深化在船舶智能技術領域的交流,為推動智能技術與自主航行技術的發展與應用貢獻理工力量。同時,希望依托聯合實驗室,吸引更多的合作伙伴參與合作科研。

云簽約儀式結束后,現場提名選舉產生了聯合實驗室第一屆管理委員會主席,與會各方就聯合實驗室后續工作開展交換意見。

據悉,此次簽約建設的“船舶智能與自主航行技術國際聯合實驗室”主要依托武漢理工大學船海與能源動力工程學院、航運學院、智能交通系統研究中心等單位共同建設并開展合作。

]]>

11月25日下午,江蘇省港口集團與武漢理工大學簽署全面合作協議,同時簽署共建智慧港口技術聯合創新中心協議。集團總經理、黨委副書記關永健,武漢理工大學黨委書記信思金出席簽約儀式并致辭。集團黨委委員、副總經理譚瑞兵,武漢理工大學黨委副書記趙經代表雙方簽署全面合作協議。

江蘇省港口集團與武漢理工大學簽署全面合作協議

江蘇省港口集團與武漢理工大學簽署全面合作協議

江蘇蘇港智能裝備產業創新中心與武漢理工大學簽署共建智慧港口技術聯合創新中心協議

江蘇蘇港智能裝備產業創新中心與武漢理工大學簽署共建智慧港口技術聯合創新中心協議

根據全面合作協議,雙方本著“突出特色、優勢互補、互惠互利、共同發展”的原則,以產學研結合為紐帶、以重點項目合作共建為基礎,以人才培養為抓手,建立全面合作關系。雙方在科學技術合作與交流、人才培養等領域達成更深層次合作,充分整合資源,發揮各自優勢,實現合作共贏、共同發展。

武漢理工大學材料物理、高分子材料與工程、復合材料與工程、交通運輸、機械工程、測控技術與儀器、采礦工程、電子信息工程、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、光電信息科學與工程、制藥工程、會計學、電子商務、工業設計、視覺傳達設計、環境設計、英語、法學等19個專業入選國家級一流本科專業建設點,給排水科學與工程、海事管理、物流管理、信息管理與信息系統等4個專業入選省級一流本科專業建設點。

截至目前,武漢理工大學共有37個專業入選國家級一流本科專業建設點,7個專業入選省級一流本科專業建設點,國家級一流本科專業建設點實現二級學院全覆蓋。

]]>《材料概論》等24門課程入選國家級一流本科課程(國家“金課”),其中線下一流課程10門、線上一流課程7門、線上線下混合式一流課程7門,入選總數在全國高校中排名第25。

“面向三大行業人才新需求的多域協同實踐創新平臺建設與實踐”等5個項目獲批教育部第二批新工科研究與實踐項目,獲批數量位列全國第23。

]]>

海洋新材料交叉研究中心和海洋新材料聯合實驗室是我校與海洋試點國家實驗室按照習近平總書記“關心海洋、認識海洋、經略海洋”的指示,聚焦國家對海洋新材料戰略性新興產業發展需要共建的科研機構。通過十年規劃發展,為海洋重大裝備、重大工程和海洋新興產業提供關鍵材料支撐,在若干戰略性海洋新材料方面引領國際前沿,逐步建設成為海洋新材料技術領域世界一流的科技創新平臺;形成面向全球吸引和匯聚海洋新材料領域高端人才的集結地、海洋新材料核心技術的發源地和支撐國家海洋戰略科技力量的戰略性新型研發機構;建設成世界海洋新材料技術研發中心、國家海洋新材料技術轉移與輻射中心、海洋新材料領域高端人才匯集與國際交流中心。

]]>