據香港《南華早報》網站8月29日報道,中國已經測試了世界首個基于下一代通信技術的潛艇探測設備。

報道稱,參與實驗的科學家說,這個太赫茲設備識別出了海上低頻聲源制造的極度微小的水面振動。這些漣漪的高度只有10納米,遠低于現有技術的探測范圍。

據報道,研究人員說,追蹤和分析這些波浪不僅可以幫助發現潛艇,還可以收集至關重要的情報,比如噪音特征。

中國國防科技大學項目團隊說,這項技術“在未來水下潛航器探測等領域具有重要的應用前景”。他們的研究結果發表在同行審閱的中文雜志《雷達學報》上。

報道稱,太赫茲是介于微波和紅外輻射之間的頻率范圍。太赫茲技術已經被提議作為下一代通信技術(6G)實現高數據速率和低延遲的潛在解決方案。這一范圍內的電磁信號不僅能夠搭載比現有通信方法多得多的信息,還可以收集關于環境的信息。例如,中國一些機場用太赫茲檢測設備探測隱藏在乘客衣服下面的非法物品。

報道指出,產生強有力的太赫茲信號曾經很難,但由于近年來對6G投資的增加,中國和其他國家的科學家已經取得了突破,使這種技術的大規模應用成為可能。

報道稱,這一進步意味著太赫茲潛艇探測器可以小到足以安裝在無人機上。中國團隊在研究論文中說:“基于小型無人機載平臺探測水下航行器輻射噪聲激勵的水面振動,具有機動性好、成本低、部署靈活等特點。”

他們還說:“作為現有探測手段的補充,能夠為水下航行器的探測乃至識別提供重要依據。”

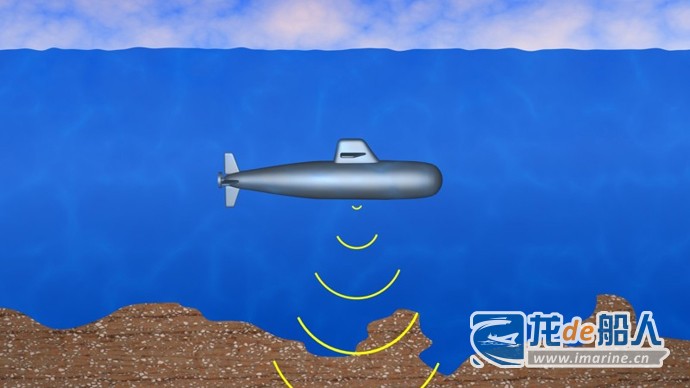

據報道,這些科學家用一個人造聲源來模擬潛艇發出的噪音。探測器搭載在研究船伸出的臂狀物上。研究人員說:“水下航行器在近水面航行或高速航行產生較大輻射噪聲時,其輻射噪聲傳導至水面激勵起水面振動。”但到達水面時振動變得極度微弱。以前認為把它同海洋的自然波浪區分開來是不可能的。

報道稱,在實驗中,根據海況不同,太赫茲傳感器發現了波幅為10至100納米的人造漣漪。

據報道,中國科學家說,他們還開發出了世界首個算法,可以有效地在大海上識別出納米大小的水面振動。

來源:參考消息