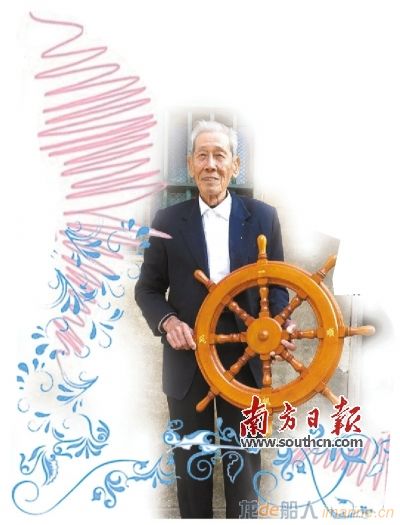

在松口古街上,二何書院的對面,有兩間連在一起的店面,其中一個店門上方掛著一個木質的船舵,很是特別。店里走出一位白發蒼蒼的老人,他就是曾發林。

今年84歲的曾發林從松口船廠退休后一直沒有放下對船的那份執著,利用年輕時的手藝在家研究如何把船舵做成工藝品。如今,這已經成為他的招牌之一,在松口問到誰會做船舵,人們都會把路指向這里。

雖然火船碼頭熙攘的人群早已散去,江上曾經絡繹不絕的船只早已塵封在老一輩人的回憶里,但船廠老員工曾發林卻用自己的方式把當年的盛況保存了下來,留給后人尋覓的蹤跡。

憶造船廠當年的輝煌

曾發林雖然在梅縣生活了大半輩子,但他并不是梅縣人,從他的客家話便可以聽出他的家鄉在哪里,“我是五華水寨人,從小跟著父母在廣州長大,解放前在四會生活。”

1951年,只有小學學歷的曾發林來到佛山三水,成為一名織布工人。第二年冬天,他回到梅州,進入船廠工作。“我是1956年搬到松口的,那時候船廠在這里,我也就在這里扎根了。”

松口鎮距梅州市區54公里,地處閩粵要沖,水上交通發達,從古至今商貿物流活躍。舊時每天經過松口的船只不計其數,火船碼頭斑駁的石板臺階、石柱船栓見證了當年的輝煌。“有很多的船隊從這里出發,以前梅州華僑出洋謀生或歸國返鄉多在這里做短暫的停留,他們從火船碼頭乘船經過汕頭出國,是華僑出洋的第一站和回國探親的中轉站。”曾發林回憶。

除了華僑出國,曾發林更多的是與貨運船只接觸,“我們的山貨例如煤炭等要通過水路運到潮汕地區去,來自潮汕地區的海鮮、洋貨運到我們這里,很是熱鬧。”

由于水路的發達,曾發林所在的船廠在旺季的時候接到很多訂單要工人加班加點才能完成,當時他們的船廠有300多人,共5個車間。

“拼命地生產,從一開始的木船、水泥船,到后面的鐵船,我們都有做,隨著技術和顧客的需求不斷改進,各種噸位的都有,業務非常多!”說起那段日子,曾發林眼中閃著一絲光芒,那是他們職業生涯的輝煌時期。

曾發林在船廠的工作并不是技術類的,而是負責船舶接單、估算價格等,只有小學文化水平的他做起這些來絲毫不必那些高學歷的人才差,“腦子靈活,再加上勤學好問,什么崗位都可以干得好的,我們那時候不比現在,換工作那么容易,能進船廠工作是一件很光榮的事情!”

由于是國營企業,那時候曾發林的工資一個月是42.5元,在那個物質貧乏的年代,算是高薪了,他對此很滿足。

無師自通兼職做船舵

隨著業務的不斷擴張,船廠對技術工人的要求也越來越高。上世紀70年代,船廠提出需要會做船舵的工人,但是卻在幾百號的工人里找不到一個,“我們這里沒有人會,記得鄰近的汕頭船廠就有人會做這個。”

由于這類技術人才的稀缺,曾發林萌生了自學的念頭。“我找機會去看了他們的制作,然后回來自己研究,有句諺語‘長木匠,短鐵匠,不長不短是石匠’,掌握各種技藝其中的訣竅,都是可以相通的。”

頭腦靈活的曾發林很快就把制作船舵的技巧摸熟了,據他回憶,需求量大的時候他一周做一個,與另外一個同事配合,他主要做木頭的那一部分,同事則做船舵中間與船相接的鐵的部分。

“先做出模具來,一個一個的半圓形鐵片,然后照著模具裁剪出來”,說著曾發林就拿出了一串模具,一片一片地擺在已經做好的船舵上,一一講解,這些模具也是他手工制作出來的,上面斑駁的銹跡看得出已經有好些年頭了。

就這樣,曾發林一邊兼顧著業務方面的工作,一邊在車間制作船舵,手工方面的工作也是他的愛好,雖然辛苦,但他也樂在其中,同時也可以增加收入。“那時是按件數算工資,做得多也就收入多了。”勤奮肯干,是老一輩人身上品質閃閃發光的品質,他們不知疲倦、不辭辛苦,一心只想著為集體、為家人犧牲。

三十年河東,三十年河西。滔滔的江水依然在流淌,高聳的元魁塔依然佇立在江邊,而來往松口的船只卻漸漸稀少了。“隨著陸上、航空交通條件的改善,耗時的水運就漸漸被人們所拋棄了,我們的船廠也經歷了改制。”曾發林嘆了一口氣。

看著船廠漸漸失去昔日的光芒,曾發林轉眼也到了退休的年齡,1993年,曾發林從船廠退休。

退休后琢磨將其變為工藝品

忙碌慣了的曾發林退休后并沒有讓自己閑下來享受天倫之樂,而是在老街租了兩間店面,做起來鐵匠和木匠的活。“我不喜歡無所事事,找點事干可以讓日子過得更充實更開心!”他笑著說,別看他滿頭白發了,但干起木活來一點都不吃力,耳聰目明,手指靈活,跟年輕人有的一比。

“我家樓梯的欄桿、扶手等是曾師傅20年前做的,現在還很結實,越用越光亮,曾師傅的手藝一流,干起活來認真細致,出品的東西質量都很高。”松口鎮政府特色辦副主任陳大永說。

曾發林還會幫鎮上的居民做防盜網、鐵窗、絞肉機等,只要關于鐵匠的活,他都能接,“這是我今天要送給客戶看的采購單。”曾發林從上衣口袋里掏出一張紙,上面工工整整的用手寫著他將去采購的不銹鋼板的尺寸、數量,每一塊鋼板的長寬分別多少厘米都清楚的寫著,一絲不茍是他一直以來的工作作風。

雖然已經離開了船廠,但曾發林心中沒有放下對其的感情,他總是在琢磨著為它做點什么。“我想,既然我會做船舵,那是不是可以把它做成工藝品永久保留下來呢?”說干就干的他再次操起舊業。

曾發林從尋找木材開始,制作工藝品的船舵應該選有好意頭的木材,于是他選擇了碗口粗的龍眼樹,“龍在中國傳統文化中是權勢、高貴、尊榮的象征,又是幸運與成功的標志,深受大家的喜愛。”

不僅選材講究,船舵的尺寸也大有寓意,“整個框架是圓的,里面有8根圓柱形的棍子,整個圓周、木棍的長度的數字都與6、8有關,客家人比較喜歡這些數字,圖個吉利。”曾發林拿起一根四四方方的木棍,只見上面用鉛筆畫了幾條線,他把木棍放到車床上,木屑飛起,擋住了視線,但不一會兒就出來一個帶花紋精致的圓柱形木棍。

按照這樣的標準制作出的船舵受到了收藏人士的喜愛,不少普通群眾也會買來擺在家里作為裝飾。“這樣的船舵很有意義,又是來自松口老船廠的員工之手。”喜歡旅游的小王見過了各地的旅游紀念品,唯獨對這船舵愛不釋手。

曾發林制作的船舵有大小不同的型號,大的可以掛在墻上,小的則可以擺在桌上,用手輕輕一轉,船舵便像在船上一樣轉了起來,把人帶回那個人聲鼎沸、貨船如織的歲月。

來源:南方日報 陳萍