國家海上衛生動員中心連續12年開展海上演練點亮海上“生命之光”

國家海上衛生動員中心于2002年7月30日在大連成立。該中心依托世昌艦、醫療模塊大隊等實體,采取與海軍訓練艦支隊一個機構、兩副牌子的辦法組建。2005年以來,中心安排地方醫護人員登上世昌艦模擬海戰傷開展救護演練,迄今培訓人數逾1500名,為戰時全面動員國家醫療衛生力量參與海戰場救護探索出了經驗,被譽為信息化海戰場衛生動員的探路者和急先鋒。

如何讓“天使”變戰士?

從陸地到海洋,環境的巨大變化讓很多人都不適應。如何讓參與演練的“白衣天使”變身搏風斗浪的“戰士”就成為必須解答的第一道“思考題”。

“把選拔門檻拔高,從嚴把關從源頭上確保海上醫療民兵的高素質是解題第一招。”國家海上衛生動員中心主任王煒娓娓道來,“在演練開訓前,中心都要與參訓醫院協調,嚴格審查參演人員,政治不過硬的不行,專業不過硬的不行,身體不過硬的不行,心理不過硬的不行。”

一番篩選下來,往往只有“尖子”“帶頭人”這樣的高素質醫護人員才能入選。確定參訓名單后,中心便為他們配備海洋迷彩作訓服、作訓鞋、作訓包。制式裝備有效增強了地方醫護人員的榮譽感,也邁開了向戰士“塑形”的第一步。

“我國是崛起中的海洋大國,國際環境比較復雜,海洋權益和島礁爭端是某些國家遏制我發展的重要手段。”在演練的集中教育階段,中心都會邀請軍事專家為參演人員舉行海洋觀教育、海戰史研究、國際形勢分析3堂大課的集中教育,讓地方醫護人員熟悉海洋、了解海軍,強化他們的危機感、使命感和責任感。

“稍息、立正!向右看齊……”天蒙蒙亮,地方醫務人員便聞令而動,走上世昌艦的飛行甲板,在艦上官兵的指導下,出操訓練。這種正規化的隊列訓練,貫穿救護演練的全過程,讓軍人的英氣逐步在地方隊員的身上生發出來。

“上了艦,你們就是艦上的一分子,就要參加艦上的各種勤務。海戰打響后,我們就是并肩作戰的戰友。”正式登艦前,世昌艦艦長王小樂的話讓醫護人員熱血沸騰。為了讓他們迅速實現角色轉變,適應艦艇生活,承擔演練任務的世昌艦要求地方醫護人員,按照艦員的標準整理內務,全程參與艦上的各種部署,做到全員在艦、全員在管。

在世昌艦上做手術

如何讓演練場更逼真?

文無第一,武無第二,打贏未來海戰是唯一目的。但在和平年代,如何科學組訓,讓參訓人員體驗戰時感覺,成為必須解答的第二道“思考題”。

“戰爭從哪里打響,我們就到哪里訓練。戰場是什么環境,我們就創造什么環境。”在談到海上衛勤演練的訓練標準時,中心動員研究室主任劉海鷹介紹說,12年的醫療救護演練中,他們堅持在深海設置訓練場,設置了核生化襲擊、多艘艦艇受創等復雜情況下的多項訓練課目,鍛煉參訓人員的應急處置能力。

海上浪大涌大,讓很多從未上過船、甚至從未見過大海的醫護人員出現了大面積的暈船反應,惡心、嘔吐、出虛汗、手腳無力等癥狀時常發生。

“在海上做手術不僅醫生自身狀態無法達到最佳,而且環境比內陸醫院差很多。同樣一臺手術,在海上耗費的精力是在醫院手術室的3倍多。”中南大學湘雅二醫院去年7月派遣了13名醫護人員參加“海疆召喚—2016”海上醫療救護拉動演練,回到醫院后,他們如是對同事們說。

海上醫療救護演練,雖說只是一場演習,但只有演得真切才能讓醫療人員身臨其境。為此,中心在“群眾演員”上也做起了文章。

早期開展海上演練時,中心都是用繃帶把人一扎,再澆點紅墨水就充當傷員。醫護人員按救護流程演練下來就完了,訓練效果不是很理想。

怎樣才能讓“傷員”看起來更逼真呢?中心專門派人去北京電影學院和地方的影視基地,跟著劇組人員學習傷口化裝的技術,并集中采購了一批模擬血液、煙灰等專業的化裝工具。每次演練前,他們都組織官兵精心扮演成各種海戰傷員,要求表情要像、聲音要像、動作要像、傷口要像、服裝要像。

為了真切的模擬貫通傷、爆破傷、燒傷等常見海戰傷的救護,每次演練,中心都訂購一批醫療用動物,制造真實的傷口供醫護人員手術治療。這些特殊的“病人”為了打贏未來海戰貢獻了力量,醫護人員也全力恢復它們的健康。

與陸地醫院救治不同,海上救護面對的是大面積傷病員的應急救治,而不是針對一個傷病員的精心救治,非常考驗醫護人員的統籌能力。為了更接近實戰,中心會動員100多名官兵或者學員,設置海上傷病員集中就診課目,讓參訓人員得到真正的鍛煉。

如何讓演練有實效?

海上醫療救護演練已經組織了12年,在國家、各省市自治區、中央軍委、海軍等各級的大力支持下,1500多名地方醫護人員參訓,量的積累小有成就,但如何實現質的轉變,打造一支平戰結合、能打勝仗的海上醫療民兵隊伍是必須解答的第三個思考題。

打鐵還需自身硬。作為救護演練的主要組織者和落實者,國家海上衛生動員中心始終加強自身建設不放松,打造了一支精干高效的人才隊伍——碩士以上學歷的干部超過50%,并通過送學培訓、交流任職等方式,不斷提升干部的素質。同時,他們狠抓理論研究不放松,近年來承擔了10多項國家和軍隊的重大課題,在省部級以上專業學術期刊發表論文30多篇。

記者了解到,目前演練的主要環節是海上救治,但這僅僅是整個海上救護鏈條的一環,今后在海上搜救、傷病員換乘、后送等環節上急需強化。而這些環節,需要動用直升機、搜救船等軍地裝備,雖然難度更大,但卻是打贏所需。同時,目前海上衛勤演練遠達不到要求,而地方醫護人員多數只訓練一次也很難完全勝任未來海戰的要求。“應該進一步打開思路,在軍民融合的框架下,讓參訓過的醫療人員,隨同軍艦執行出訪、演習等作戰任務,在任務中摔打、歷練才能加速他們的成長。”多次參與演練的醫療模塊專家張啟軍的觀點很有代表性。

正是基于這樣的考慮,中心目前正在籌建人才庫,把所有參訓醫務人員的信息錄入其中,按照不同的省區、專業、特長進行分類,并通過回訪制度、復核制度等,全面準確地掌控這支醫療隊伍的動態變化情況。

此外,更加宏偉的藍圖也在勾畫中。中心政委宣連軍認為:“世昌艦+醫療集裝箱系統構成的海上醫院性能并不遜于醫院船,具備走出國門,執行醫療援助、重大自然災害救援等非戰爭軍事行動任務的能力。 因為其依托的都是地方醫生,和平色彩更為濃厚,更容易凸顯我國負責任大國的友好形象,并且更能激發地方醫療民兵愛國擁軍的熱情。”

這個設想令筆者拍案叫絕,如果那一天真的來臨,相信軍民融合又打開了一個新局面!

學習海戰場救護理論知識

讓更多地方醫生上艦出海

薛志亮

戰場救護對海上作戰具有極其重要的支撐作用,可謂海戰場的“生命線”。筑就這條“生命線”的,就是被譽為“生命之舟”的醫院船和戰斗在船上的醫護人員。

馬島戰爭中,英方動員并向戰區投入了4艘醫院船,同時征召大批醫護人員隨船出征。對傷病員,輕者實施快速醫治,使其迅速重返戰場,以保持前線作戰力量,重者則先在醫院船上進行緊急手術或治療,控制傷病情,再由飛機空運回本土治療,大大降低了傷病員死亡率。英國的這一做法生動詮釋了海戰場“生命線”的重要性,曾引起世界軍事后勤和動員領域廣泛關注。

1996年,國防動員艦“世昌”號下水服役,拉開了鋪鑄我軍海戰場“生命線”的序幕。2008年底,我國自行設計、建造的大型專業醫院船866艦正式入列海軍。這艘被譽為“和平方舟”的世界首艘萬噸級醫院船,功能構設和硬件設施不亞于三甲醫院,已經在海上醫療救護、人道救援中展示出強大的平臺作用。

然而,必須看到,人的因素在戰爭中的決定作用不僅表現在作戰對抗上,也表現在后勤保障和戰場救護的較量上。再強大的平臺、再完備的設施只是戰場“生命線”的物質基礎,只有與人的因素相結合,其功能才能被激活,“生命線”才能被賦予和保持生命力,“和平方舟”才能轉化為救死扶傷的“生命之舟”,為部隊保存戰斗力、打勝仗提供可靠支持。這也是一條不容忽視的戰爭制勝機理。

以這一制勝機理為視角,審視10多年來持續開展的地方醫療衛生力量登艦演訓活動,既要為軍地雙方齊心協力、共擔使命的干勁和成績點贊,更要有讓海上“生命線”與戰場對接得再快些、再實些的緊迫感和使命感。要看到,與海洋軍事強國相比,我軍海戰場醫療救護能力建設和儲備還存在不小差距。這種差距不僅表現在“物”的方面,更主要地表現在“人”的方面。相對而言,“物”方面的差距可以在較短時間里趕上去甚至超過去,“人”方面的差距就不是一朝一夕能夠追上來的。

怎么辦?不要被“世界首艘”之類贊譽之詞迷惘,而要放眼全球,積極借鑒外軍有益經驗,加快追趕世界先進水平的步伐。不要讓成績成“浮云”,遮住面向未來戰場的眼光,削弱發現問題的敏銳和直面問題的勇氣,而要從實戰出發,堅持問題導向、問題倒逼的務實作風,把“物”和“人”兩種因素都擺到近似實戰的環境下動員、訓練、檢驗和檢討,找準完善制度、政策的切入點,發現改進提升裝備、設備設施功能的空間,探尋彌補人員心理、技能、作風等方面短板的路徑,建立實現人裝高效結合、充分發揮戰場救護效能的機制,把海上“生命線”扎扎實實地與戰場對接起來。

聽參訓醫生怎么說

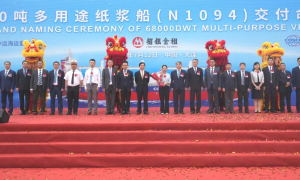

在“海疆召喚—2016”海上醫療救護拉動演練中,全國有5個省市的60名地方醫護人員搭乘世昌艦,開展模擬實戰條件下的跨海區海上醫療救護訓練。

記者:您能否簡單介紹下“海疆召喚—2016”海上醫療救護演練的情況?

張進軍(北京急救中心主任醫師,曾獲國家科學技術進步獎二等獎):那是我第一次登上海軍艦艇,至今難忘。

演習中,60名地方醫護人員被分成5組:指揮組、手術組、醫護組、檢傷分類組、保障組。北京急救中心的12名醫護人員承擔起檢傷分類組和醫護組的崗位職責,我是檢分組的組長。演習中,當有海戰傷員送來時,檢分組成員會對傷員的受傷情況進行初步鑒定,并決定將傷員送往相應的救治科室。整個演習活動除了基本的軍事訓練外,還安排有批量傷病員救治演練、動物解剖外科手術等課目,每天還會組織一場教學課程。

為保障演習的順利進行,保障艦上全體人員的生命安全,出發前,北京急救中心的醫護人員共攜帶了12箱應急藥品和醫療設備,采取一對一負責制,每人負責一只箱子。作為急救人員,我們時刻準備著。

記者:作為一名地方醫療人員參加國防動員演練,能適應嗎?

張進軍:其實,我是一名轉業軍人。1997年,我考上了第三軍醫大學的研究生,1998年,嫩江流域遭遇特大洪水災害,醫大的學生和官兵一起參加了搶險救災活動。畢業后,我被分配到軍隊醫院工作,2004年,轉業回地方。

如今,離開部隊已經有13年,但當我聽見軍隊號角的召喚時,心情澎湃依舊。來自“海疆召喚—2016”演習的邀請讓我很激動。出發前,有些醫護人員還開始自發組織體能訓練。在海上的那7天時間,每天清晨6點,我們都會被久違的軍號聲喚醒。孩子問我:“爸爸,那么早起床累不累?”不僅不累,我還覺得很興奮。唱軍歌、站軍姿,感覺自己的軍隊生活再次回來了。

記者:您覺得地方醫療人員參加國防動員演習的意義體現在何處?

張進軍:首先,參加這次演習的地方醫護人員,大多是第一次登上軍艦。在現役艦艇上開展醫療救助演練,能夠讓地方醫護人員更快地熟悉軍艦、艦船知識,更好地熟悉海上生活。

其次,這兩年,“軍民融合”“國防動員”這兩個詞很火,這次演習就是充分利用了地方醫療資源服務軍隊、服務未來戰爭,積極探索未來的海上衛生動員的后備力量,這一點意義重大。

再次,演習有效地增進了地方和軍隊的了解和溝通,增強了地方醫護人員的國防意識。作為地方醫療人員,能為國防事業盡一份力,我很榮幸。

記者:海戰救援的難處在哪?

張進軍:陸上救助和海上醫療救助的區別較大。集訓期間,艦上每天都會組織一次教學課程,例如:海水浸泡傷該如何救治?海戰傷傷員該如何救治?等等。授課的主題充分貼近未來海戰的戰場實際。為什么?為的就是讓地方醫護人員提前熟悉海洋環境、提前知曉未來海戰可能發生的種種傷病情況,從而讓自己有的放矢。比方說,同樣是外傷傷口,海戰戰場傷病員的傷口會受到海水里細菌的感染,它的清創過程、愈合情況就會比陸上傷員復雜得多。這些情況,地方醫療人員需要提前熟悉。

記者:您認為演習中的哪些問題還需改進?

張進軍:參加這次演習,無論是對我個人發展,還是單位團體合作,都收獲很大。但也有兩點遺憾:一是設備的問題。世昌艦是一艘教學艦,以承擔教學任務為主。但由于艦艇入列時間較久,艦艇上的醫療設備大多已經老舊,很難滿足教學需求,更無法滿足現代海戰場上的醫療救助需要。還有就是人員之間的協同能力有待進一步提升,應該增加軍地聯合衛勤演習的次數,加強軍地之間的磨合,這對于未來海上醫療救助水平的提升很有裨益。

來源:中國國防報 (本版照片均拍攝于“海疆召喚—2016”海上醫療救護拉動演練,由國家海上衛生動員中心提供。)