本帖最后由 船舶新聞 于 2017-5-31 10:07 編輯

一說到載人潛水器,大家首先就想到了“蛟龍號”。它曾經在2011年和2012年分別下潛到5000米和7000米的深度,進行科學考察。此后,我國的載人深潛的腳步就再也停不下來……

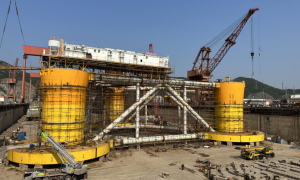

5月28日,我國第二臺載人潛水器——4500米載人潛水器,在江蘇無錫中船重工702所的專用測試水池進行了全流程水池試驗。

4500米載人潛水器開展全流程水池試驗

這個長得白白胖胖、有紅尾巴的“大魚”,就是4500米載人潛水器。

中船重工702所4500米載人潛水器副總設計師 總質量師 葉聰:

全流程水池試驗模擬了海上試驗全程。除了坐在水池的池底進行機械手的操作作業以外,我們還會利用水池比較狹小的環境,來測試整個潛水器的機動性能,包括自動駕駛能力、精確定位、靠近標志物的能力等。

△4500米潛水器進入水池實驗

△機械手進行操作

專家表示,反復進行水池試驗,其目的在于觀察潛水器的各個系統能否正常工作,性能是否滿足要求,考核系統的可靠性。同時,在水池試驗中,對人員的培訓也是重要一步,潛水器的維護人員都要在這個過程中不斷加強與潛水器的磨合。

無論是對潛水器,還是將來要操作潛水器的潛航員而言,水池環境就相當于一個訓練場,潛水器最終能在海洋中圓滿完成任務,水池試驗在其中起到了重要作用,可以說,這是潛水器從陸地走向海洋的第一步。

特殊視角 帶你看全流程水池實驗↓↓↓

身懷“中國心” 國產化率超過90%

看到這兒,你也許會有疑問,既然我們的“蛟龍號”已經能夠載人下潛到7000米的海底,那么我們為什么還要研制4500米載人潛水器呢?帶著這些問題,央視記者獨家專訪了中船重工702所“蛟龍號”總設計師徐芑南院士。

潛水器的國產化

從外型上看,4500米載人潛水器和“蛟龍號”沒有太大區別。但是在相似的外型下,新的潛水器有一顆“中國心”。專家告訴我們,“蛟龍號”上的一些核心部件是國外生產的,而此次4500米載人潛器的核心部件全部國產化,整體國產化率超過90%。隨著我國的材料和制造業水平不斷提升,國產化率大幅提升,是4500米載人潛水器的重要變化之一。

4500米載人潛水器性能介紹↓↓↓

培養后備力量

徐院士告訴我們,從“蛟龍號”到4500米載人潛水器,不僅是國產化率在提升,更重要的是,通過這臺潛水器,培養了中國載人深潛的后備力量。

中船重工702所“蛟龍”號總設計師 徐芑南院士:

“蛟龍號”的研制團隊在經過4500米潛水器的理念鍛煉后,又會有新的壯大,有新的提升,科研人員也有了新的補充。整個梯隊都是在不斷發展,在壯大。那么,在這個基礎上,最后去沖刺萬米的水下深度,這我們是肯定有把握的。

4500米載人潛水器是一座”橋梁”

提到萬米深潛,徐院士表示,目前的4500米載人潛水器,更像是一座橋梁,連接著我們的“蛟龍”號和未來的萬米載人潛水器。通過4500米滿足我國目前的勘探需求,同時為未來的萬米載人潛水器奠定基礎。

來源:中船重工