馬斯克的SPACE火箭和飛船回收技術成功實現的低成本太空運輸能力加快了人類生存空間的拓展;摩拜共享單車、滴滴打車、小米營銷模式的出現改變了傳統商業盈利模式;馬明偉的直流電壓綜合技術創新以點帶面系統化改變產業生態鏈;等等。以上幾種創新管理改革經典范例不斷顛覆人們傳統認知,對當前我國處于發展瓶頸的海工創新發展和科技改革具有重要的現實借鑒意義。

一、世界步入全面創新發展新時代

在全球經濟政治巨變的背景下,各國家都在尋找著本國最有利的站位,不斷探索著本國的發展之路、富強之路。2012年11月,黨的十八大將科技創新首次擺在了國家發展全局的核心位置。2014年8月,在中央財經領導小組第七次會議時習近平強調“實施創新驅動發展戰略,就是要推動以科技創新為核心的全面創新”。2015年3月,新華社授權發布了新時期國家創新戰略的第一份綱領性文件《中共中央國務院關于深化體制機制改革加快實施創新驅動發展戰略的若干意見》。2016年5月國務院印發了第二份綱領文件《國家創新發展戰略綱要》。等等。中國已全面繪制國家科技發展藍圖,吹響科技創新驅動發展號角。

處在國際局勢大洗牌前夜的各行各業,如何結合本國發展戰略,在全球化環境下,充分利用全球資源,以創新求生存、以創新求發展,這已是時代的主題。對作為工業之基的制造業,各國紛紛推出有利于自身發展的優勢戰略,美國推出了“制造業回歸”戰略、中國發布《中國制造2025》戰略、德國實施“工業4.0”戰略、日本“機器人”戰略等的發布,搶占未來時代先機,世界進入到一種全新的發展模式,邁入大變革大調整戰略時期。在航空業、汽車業等產業已從自動化工業3.0時代步入智能化4.0時代之際,處于有著“綜合工業之冠”的船舶行業高端位置的海工裝備業,在物聯網、大數據、云計算等技術的影響下,懵懂中發現正追趕中的工業3.0自動化階段已然改變,傳統基礎設施和創新要素業日益發生變化,行業生態體系和發展模式遭遇嚴重挑戰,海工發展模式亟待探尋。

二、海工產業創新發展勢在必行

新世紀以來,隨著海洋工程裝備制造中心東移,我國海洋工程裝備制造業發展取得了長足進步,至2016年已占世界市場份額的48%,大部分主流海洋工程裝備已實現批量化的設計與建造,取得了長足的進步,但是與世界先進水平相比,屬于“大”而不“強”,制約產業進一步發展的深層次問題依舊十分突出,尤其是次貸危機、金融危機的持續爆發,前期的無序式發展、簡單的加工工藝、粗放的管理模式等問題集中爆發。主要表現在:海洋工程裝備的原始創新能力缺失,前沿和共性關鍵技術研發不足,主要領域核心技術和核心關鍵部件受制于人、產品可靠性低;基礎配套能力發展滯后,高端配套基本受制歐美;高端制造加工工藝、精益管理體系水平低下;服務體系建設明顯滯后,技術應用推廣難度較大;設計、建造、配套及運營之間缺乏協同,資源共享不夠,未形成有效產業協同創新效應,海工創新發展模式必需進行根本性的轉變。

全球經濟的持續低迷,我國海洋油氣業、海洋船舶工業領域遭的沖擊,在本輪經濟危機損失尤為嚴重。截止當前,我國擁有世界上未交付掉的最多的鉆井平臺、生活平臺、輔助工程船舶等。總體上,無論從目前發展現狀還是從行業整體競爭力來看,我國海工產業從技術、配套、人才、總包能力以及產業鏈發展等方面均不足與韓國、新加坡以及歐美設計企業等抗衡,做大做強海工產業任重道遠。而作為執其牛耳的創新能力,在重新構建其價值鏈位置和競爭格局尤為重要。為此,2010年國務院發布《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,將海工產業第一次提升到國家發展戰略層面,后續又發布《海洋工程裝備中長期發展規劃》、《海洋工程裝備科研項目指南》等一系列政策,全面為發展海工產業“保駕護航”。外部有了國家政策支持,企業自身更需要“給力”,要在國家政策的指導下,腳踏實地在研發上持續投入協同創新,站在國家海工產業高度,不斷創新模式和關鍵技術上尋求突破,合作共贏,才能做大做強海工產業。

眾所周知,制造業是技術創新最活躍的領域,是創新的主戰場,是保持國家競爭實力和創新活力的源泉,當前全球已進入到一個創新密集和新興產業快速發展的時代。傳統的創新多側重環繞漏斗模型的產品創新過程,為解決已發生的問題而產生。而在目前工業社會,在物資部分極大豐富情況下,人類有了更高層次的需求,創新已在發生深刻變化,人們已需更多的關注想法和構思階段,多側重于解決未發生或認為為更好滿足未來需求的產品創新過程。這就不僅僅是技術問題,更是系統化未來化的一套創新思維和理念。創新從當前和長遠來看,有戰略性的創新和戰術性的創新,從創新結果來看,有維持式創新和顛覆式創新,從創新的種類看,有技術創新、管理創新、模式創新等,人類更是在創新的發展史創新地發展出了創新的方法理論TRIZ,而在創新的推動中,基于國家戰略需求,可采取的發展策略一種是計劃性科學,目標(或需求)導向策略,自上而下;另一種是自主自發性的科學,興趣導向策略,自下而上;但無論采取何種戰略戰術、策略措施(需結合自身實際),海工行業轉型技術升級勢在必行,創新求變已成為時代發展要求。

三、中國海工創新發展模式思考

《中國制造2025》的發布,意味著在新世紀新一輪的科技競爭中中國終于開始迎頭趕上,逐步與歐美科技第一縱隊并列前行。在新一輪科技革命正在加緊孕育,創新載體已從單個企業向跨領域多主體協同創新網絡轉變,創新流程從線性鏈式向協同并行轉變,創新模式由單一技術創新向技術創新與商業模式創新相結合轉變的環境下,以具有跨界、融合、協同特征的新型創新載體為核心的全球制造業創新生態系統正在形成。為在新一輪海工科技創新中心搶占先機,全行業要依托國家政策,協同海工全部資源,將我國海工產業從價值鏈低端向價值鏈高端進行全面轉型升級和跨越式發展。為此,針對海工創新方面,2015年工業和信息化部等各部委聯合印發《制造業創新中心建設工程實施指南(2016-2020年)》和《關于完善制造業創新體系,推進制造業創新中心建設的指導意見》、《制造業創新中心建設工程實施指南(2016-2020年)》等文件,推動組織實施制造業創新中心建設工程,并將海洋工程作為22個國家級創新中心全面啟動。基于此戰略下,對中國海工如何創新發展進行系統思考如下:

構建創新生態

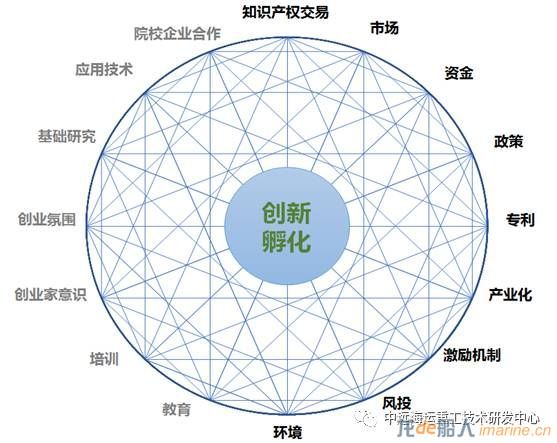

當今世界,創新已成為一個國家、一個民族不斷向前發展的強勁動力。從全球科技創新的網絡體系看,創新活動主要集中在若干創新生態良好、能夠發揮節點功能的城市。創新資源的空間集聚已成為普遍趨勢,并形成了若干各具特色的創新集群模式。其主要特點有,首先,創新資源在城市中高度集聚,并依托創新鏈形成高效率的集聚優勢,產生較好的經濟效益。其次,形成了方式各異的政、產、學、研結合方式,與政府和市場的資源配置作用有機結合,從而使科技成果更加有效地實現產業化,最大限度地實現經濟效益和社會效益。最后,注重政策推動與規劃引導。因此,海工的創新要從國家產業技術發展的高度和行業角度進行規劃,選擇合適的城市,以企業為主體,以市場為導向,建立適應海工創新的生態環境和文化,聯合政府高校企業等各層級創新資源,制定適宜于海工產業的配套政策,從市場、政策、產業化等角度構建產學研一體化的技術創新體系如下圖所示:構建鼓勵和保護海工領域創新的方式方法,孵化培育創新幼芽,發揮知識產權制度的激勵、保護和保障作用。集眾智、匯眾力、促融合,全面構建萌發于適合海工創新生長的生態環境和文化,文化孕育創新、創新推動轉型。

建立創新中心

在經濟全球化和客戶需求個性化趨勢下,國內海工企業一方面面臨國內外激烈的市場競爭,另一方面還需要快速響應市場變化,這些都對企業的技術水平和創新能力提出了更高的要求,因此,為應對國外托拉斯級的海工企業競爭,滿足社會有序發展的需求,需以國家名義打造海工行業領域的國家級創新中心,建立行業創新平臺,破解基礎研究與商業化應用之間的所謂“死亡之谷”,解決行業共性技術供給不足和創新標準、創新方法缺乏的問題,不斷完善制造業創新生態系統,形成高水平有特色的海工制造業協同創新網絡和平臺,為行業提供檢測驗證、標準制定等公共服務。聯合海工行業國內外創新資源,從產業技術政策(國家及地方政府支持政策和資金等)、技術創新體系(以點帶面全產業鏈)、產業技術創新(DP、鉆井包、油氣模塊等)逐步構建海工創新中心體制機制,力爭經過5到10年的建設,將海工創新中心打造為國家制定海洋工程裝備政策的智囊和行業智庫,國內外海工領域前沿和關鍵共性技術的研發和技術供給中心,國內外海工技術轉移擴散和產業化應用的促進平臺,國內海工制造業創新人才隊伍建設和培育基地,國際海工制造業創新服務的公共平臺,國內外海工技術交流合作平臺。成為海工新技術、新概念的策源地。

創新業務規劃

海工創新中心是在面對行業創新成本持續升高、成效日益降低,以及國際創新環境競爭日趨激烈和制造業轉型升級的一項國家綜合性舉措,全力將海工創新中心打造成海工產業創新技術、創新思維的策源地。主要業務規劃一是探索國家海工研發項目管理模式,改善創新研究條塊分割的現狀,形成行業大協同的新局面;二是突破關鍵、共性的影響全局性技術,形成國內外海工領域前沿和關鍵共性技術的研發載體和技術供給中心;三是通過從實驗室技術向產品技術轉移的關鍵環節,建立市場化的創新孵化機制;四是建立精益研發協同創新體系管理模式,建立海工創新資源大數據平臺和海工行業智庫,提升研發價值和創新品質。從可持續發展角度做好短期、中期、長期規劃,短期內建議以生產為導向,進行選擇性創新,重點對現存產品、技術瓶頸進行漏斗式篩選,以專項形式集成創新,解決創新中心短期效益問題,主要項目建議集中在缺乏競爭力的FPSO/FLNG以及海工體系標準、創新方法指標等方面集中攻關突破;中期以對外合作、高起點創新;以我為主、開放式創新為主,注重長期效益,重點對國外已有國內未有的技術、產品等問題采取個體引進、國外引進消化吸收、實驗室產品轉化、企業需求申請等方式聯合國內外資源建立國際合作平臺進行協同式、瀑布式創新;長期要堅定不移地以國家戰略為依托,健全海工創新體制機制,對已有概念或構想如

風電、海水淡化、核電、可燃冰等或概念拓展如全球轉移產能到全球配置產能、從陸地存在到深遠海生存等進行深入研究,進行原始式創新,完成海工數據中心平臺建設和海工科技創新指標體系建設,研究、開發、設計國家未來戰略性海工產業產品技術,全力配合國家完成制造業“轉型升級”和“一帶一路”戰略。

四、結語

在新時代環境下,全球一體化趨勢愈發明顯和緊密,競爭日趨激烈。中國海工企業欲要保持長期健康發展,創新發展勢在必行。要立足國家戰略需求,營造海工創新生態環境和文化,整合行業資源,成立海工創新中心,立足于海工總裝創新領域,以點帶面,逐步過渡到全產業鏈領域,解決靠單一企業難以解決的行業共性技術和創新體系標準等問題,通過專項集成開發、技術引進消化吸收、原始概念創新等多種方式打通技術研發、轉移擴散和產業化等全產業鏈條,實現我國海工產業創新整體突破,服務于國家制造業轉型升級和“一帶一路”戰略,緊緊圍繞建設海洋強國戰略,為我國海洋資源開發提供更多更先進的“深藍利器”。

來源:中遠海運重工技術研發中心 作者:趙志堅 中遠海運重工技術研發中心總經理