劉二森:中國船舶工業經濟與市場研究中心高級分析師,長期從事海洋工程裝備市場和產業研究,完成多項行業重大課題研究,為上級機關和行業提供大量決策支持,發表文章20余篇。

問:近期,國際原油價格上升勢頭明顯,這是否意味著海上油氣開發將重新活躍,市場將全面復蘇?

劉二森:的確,從2017年年中以來,在OPEC以及非OPEC主要產油國協議減產并超額履約、全球經濟向好發展、中東地緣政治緊張等因素支撐下,油價明顯上漲。2017年6月布倫特原油現貨價格僅為44美元/桶,今年年初已攀升至71美元/桶,近期,受美國退出伊朗核協議等因素推動,油價突破75美元/桶大關,達到2014年年底以來最高水平。但是值得注意的是,當前油價摻雜過多的政治因素,可以說一定程度上透支了供需基本面的調整,同時,美國原油增產和出口對油價的下拉作用始終存在,地緣政治詭秘,美國退出伊朗核協議后OPEC減產能否持續也打上問號,油價走勢以及是油價否能夠站穩相對高位,都存在一定不確定性。

海上油氣開發活躍度由開發成本和油價兩方面所決定,目前油價已經脫離極低位區間,近一年多的大幅上漲一定程度上提振了油氣公司的投資信心,同時也使得油氣公司業績大幅改善,使其具備了擴大投資的基礎和財力;另一方面,近幾年海上油氣開發成本已得到大幅壓縮,壓縮幅度達到50%。在這樣的背景下,海洋油氣開發活動在增多。以鉆井平臺新租數量來看,2017年月均數量達到17.8份,較2015年的9.3份和2016年的8.8份翻了一番,2018年以來月均新租數量進一步增至21.3份,海工裝備利用率觸底反彈,租金也結束了前幾年的單邊持續下滑,部分裝備租金甚至出現一定上揚,海工裝備運營市場呈現觸底企穩態勢,正逐步進入下一個上行周期。

問:近年來,受低油價影響,全球海工裝備建造商經營接單都遭遇嚴重困難,現在的市場形勢是否意味著裝備建造商將很快走出困境?

劉二森:盡管海工裝備建造市場的上游市場,也就是運營市場已經呈現出復蘇跡象,但是海工裝備供應嚴重過剩的事實不容忽視,全球有超過45%的鉆井平臺仍在賦閑,近120座鉆井平臺仍未交付,過剩裝備吸收仍需時日。因此,短期內以鉆井平臺和海工船為主的海工裝備新建需求仍將極為有限,“接單難”不可避免,所以說海工裝備建造市場全面復蘇為時尚早。即使生產平臺方面需求較為旺盛,但由于需求總體有限,市場競爭將持續激烈,建造企業在相關項目中的利潤空間極窄,甚至有些企業為了拓展業務不惜零利或負利接單。與此同時,大部分企業依然被“交付難”的問題所羈絆,經營和債務壓力居高不下,即使能夠實現轉售,“割肉”也在所難免。因此,短期內建造企業經營仍將面臨重重困難,不得不經歷“轉型”的陣痛。

問:我國海工裝備制造業的出路在哪里,未來發展過程中哪些方面需要格外注重?

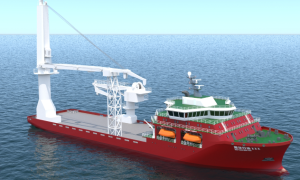

劉二森:我國海工裝備制造業發展的大方向和我國制造業轉型升級方向相一致,即由海工裝備“制造大國”向“制造強國”轉變。為實現這一目標,一方面,要繼續加大研發投入,加快貼合市場發展需求和技術發展趨勢的新型和前瞻性裝備技術積累和研制應用,優化生產管理,逐步增強競爭優勢;另一方面,要優化產業發展模式,在總裝建造的基礎上,加快提升自主配套能力,發展工程咨詢、金融、保險、法律等相關服務業,完善產業鏈,特別是對于建造企業而言,要擺脫“造殼”的思維,向更具價值和利潤空間的“總包+服務”模式轉變,特別是要加快發展大型浮式生產平臺項目的總包能力,同時要探索和把握天然氣消費快速增長、海上可再生能源開發、海上老舊油氣開發平臺退役以及海上大型工程項目施工建設等帶來的海工裝備發展機遇。

來源:中船經濟與市場研究中心