中石化集團在本世紀初改革時以“主輔分離、主業上市”為核心,但存續在集團內的輔業資產缺乏統一規劃,集團資產收益率遠遜于埃克森美孚、殼牌等海外石油巨頭,而上市旗艦中國石化本身也承襲了經營效率低下的弊病,多元化折價現象明顯。

為破除困境,中石化集團一方面推動上市公司旗下銷售板塊進行混改試驗,引入境內外25家投資者,不僅吸引千億資金,更以“混改推動混業”,打開了未來發展空間;另一方面,以分拆上市的方式激活集團內輔業資產的市場價值,將工程建設、服務和機械板塊先整合后上市。在此過程中,中石化集團總部的職能也在悄然從“運營管控”到“資本管控”轉變。

2015年7月,《財富》世界500強企業榜單出爐,中石化集團憑借4468億美元的年營收位列榜眼,再創新高。然而多年以來,作為四地上市的一體化能源化工集團,中石化集團雖頭頂“最大煉油公司”、“第二大原油生產商”等光環,卻長期被詬病管理機制僵化、坐享壟斷暴利。如今,這個體制內的能源巨頭,以一系列眼花繚亂的資本運作在聚光燈下賺足了眼球。

問題凸顯:石化巨頭遭遇發展困境

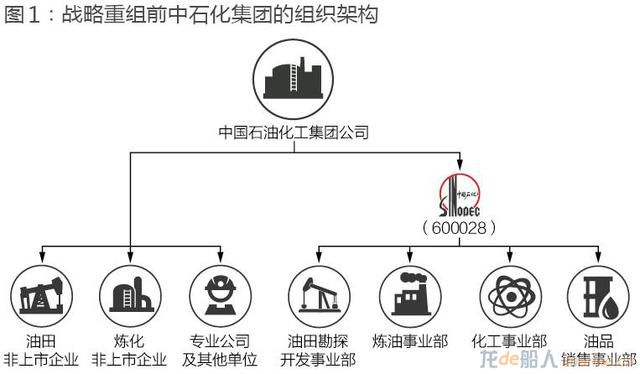

作為國內“三桶油”之一的特大型央企,中石化集團在改制時承襲了包括非經營性資產在內的大量龐雜的業務內容。而身處資金密集型的石油化工行業,通過上市渠道實現巨量融資是中石化進一步做大做強并維持其行業地位的必然選擇:2000年,中石化為實現海外上市,對所有資產進行主業、輔業切割,將盈利能力強的主業資產整體劃入新成立的中國石油化工股份公司(簡稱“中國石化”,00386.HK,SNP.L,SNP.N,600028.SH)上市,而工程建設、化工產品銷售、油田技術服務等當時盈利不佳的輔業資產則被剝離下來作為存續資產留在集團(圖1)。

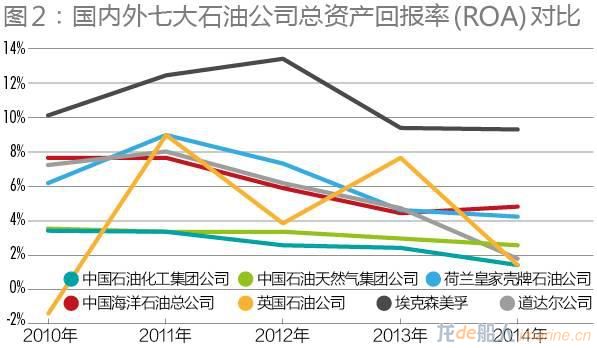

這一資產處理模式在彼時幫助中石化迅速完成改制上市并實現巨量融資,對支持其核心業務的發展發揮了重要作用。但另一方面,這種“主輔分離”的切割方式也造成了嚴重的負面效應—集團內部各業務板塊發展水平參差不齊,各業務單元散亂無章。以石油工程技術為首的存續業務板塊缺少統一規劃,散亂地依附于集團旗下幾乎每家油田,“靠山吃山,多而不強”,難以發揮專業化及規模優勢,競爭力較差。不得不說,存續資產的整合缺位對中石化集團的經營效率帶來了極大的負面影響。與國內外其他6家著名石油公司相比,其資產回報率常年徘徊在低位,且呈逐年下滑的趨勢,表現遠遜于埃克森美孚、殼牌等海外石油巨頭(圖2),屬于典型的“買賣大,賺錢少”。

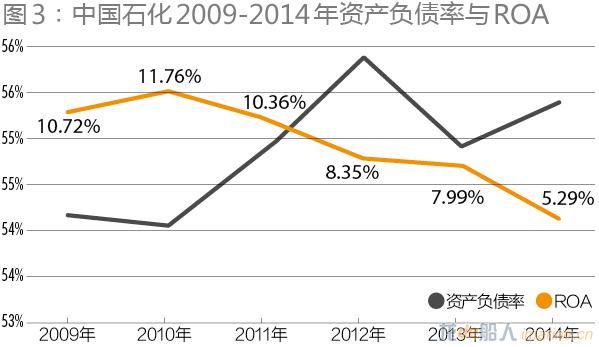

而作為承接了集團幾乎所有優質資產和業務的上市旗艦,中國石化卻也同時承襲了母公司市場化理念缺失、經營效率低下等弊病。優質資源未被盤活,其資產回報率同樣不敢恭維,近年來呈持續下滑趨勢,特別是2014年受油價狂瀉的影響,其回報更是雪上加霜:凈利潤為474.3億元,同比下降29.7%,總資產回報率低至5.29%,雙雙創下金融危機以來的新低(圖3)。

而另一個不可忽視的問題是,在業務擴張需求的帶動下,上市公司近年來資產負債率一直居高不下,且有持續上升的趨勢,2014年年報揭示中國石化負債率仍高達55.41%,遠高于同期國際石油公司20%-30%的平均資產負債率,財務風險有增無減。更為重要的是,由于中國石化業務范圍覆蓋了勘探開發、煉油、銷售和化工為一體的全產業鏈和多業務板塊,因而在資本市場上的估值僅能獲得一般行業價值,而其中具有高成長性或能獨當一面的業務板塊卻沒能獲得合理的估值,其成長空間被進一步壓縮,“多元化折價”的現象非常明顯,其市值一度破凈就是最好的體現。

融資旗艦回報下滑,杠桿高企很難再得到資本市場的認可;集團存續業務不盡如人意,機制與經營效率屢遭詬病。中石化集團似乎與其“世界一流能源化工公司”的企業目標漸行漸遠。2011年,傅成玉空降中石化后,迅速開始謀劃改變現狀—混改則成為他落子的第一步。

混改領銜:

上市資產的專業化重組

銷售板塊成混改試驗田

新一輪國企改革中,混改成為一大熱點詞。在中石化混改方案中,上游的勘探開發領域屬于高風險行業,區域資源開發周期短、范圍廣,雖可以在這個環節引入合作開發伙伴,并以“產品分成合同”模式進行合作,但并不能滿足各類資本的可持續安排與長期投資需求,因此暫不具備引入外部資本的成熟條件。相對而言,下游的銷售板塊技術要求較低,盈利能力較強,資產回報率較高,且由于中石化穩定的油源而收益風險不大,更有利于社會資本的進入。由此,銷售業務板塊成為了中石化進行混合所有制改革的試驗田。

2014年4月,中國石化重組銷售業務,將31家省級分公司及其管理的長期股權投資、中國石化燃料油銷售有限公司、中石化(香港)有限公司、中石化(香港)航空燃油有限公司的業務、資產、人員全部注入其全資子公司—中國石化銷售有限公司,并賦予其獨立運營核算的權限,雄心勃勃地拉開了其銷售板塊的混改大幕。

6月30日,中國石化正式宣布,重組后的銷售公司擬通過增資擴股的方式引入社會和民營資本,讓渡不超過30%的股權,推動銷售公司從油品供應商向綜合服務商轉型—這座擁有3萬多座加油站、2.3萬多家便利店和8000多萬加油卡持卡客戶的“金礦”,引來近百家投資機構垂涎;2014年9月,25家境內外投資者最終入圍(附表),以現金共計人民幣1050.44億元(含等值美元)認購了銷售公司29.58%的股權,并于2015年3月6日前完成了相應的增資價款,轟轟烈烈的混改大戲才算告一段落。

戰略投資者引入的背后

2013年的年報顯示,中國石化銷售業務板塊的營業收入高達15024.1億元,占股份公司合并經營收入的51.9%。應該說,中石化拿出銷售板塊這半壁江山來吸引外部資本的確是“誠意之作”。實際上,此次銷售板塊的混改對于中石化和引入的戰略投資者可謂“優勢互補,互惠共利”。

首先,對于產業投資者來說,除了上述較為可觀的財務回報外,中石化遍布全國的龐大的銷售網絡與終端設施乃是一筆巨大的財富。借助中石化這一渠道優勢,全方位的物流配送及營銷合作等嶄新的商業模式將有望實現,實際上為深耕不同業態的產業投資者提供了拓展其豐富產品的巨大平臺。

而對于中石化而言,千億資金攬入囊中固然改善了其資產負債表,但更為重要的是,通過推進混改引入戰略投資者,中石化能夠借機實現成品油零售業務與快餐、零售等非油銷售業務的快速融合,利用現有的渠道優勢迅速擴大市場,實現多元化的戰略。實際上,最近幾年由于國內油品需求增長放緩以及采購成本、土地租金和勞務費用的持續上漲,中石化銷售板塊經營毛利率呈持續下滑的趨勢(圖4),在實施重組的2014年已經下滑到了歷史低點5.6%,油品銷售前景難言樂觀。

本次重組引資則充分體現了中石化以混改帶動“混業”,“以非油養油”的戰略轉型布局:重組同期的3月,易捷銷售有限公司成立,成為其非油品業務的運營平臺;同時,中石化先后與12家企業簽訂了產業合作協議,其中大潤發、復星、航美、寶利德、新奧能源、騰訊、海爾、匯源、中國雙維等9家產業合作伙伴同時成為了此次混改的引資對象,與銷售公司在產業和資本上形成了雙線合作,其背后深意不言而喻。

混改之后,中石化的非油品業務得到了迅猛發展:2014年全年營業額達到171億元(圖5),是6年前的15倍有余,而2015年僅上半年就實現了133.3億元的營業額,比2014年上半年同比增長85.4%,“混業”成效初現。

除上述產業投資者外,金融資本的出現也成為本次引資的一大亮點。嘉實系共持有銷售公司約4.2%的股權比例,旗下產品“嘉實元和”成為第一只參與國企混改的公募產品,也是唯一為普通投資者提供了參與中石化混改機會的機構,具有歷史性意義;而具有保險、銀行、資產管理和投行等背景的投資者在引資名單上的現身,則不免引來業界對于中石化在產融結合方面與之合作的遐想。

另外,騰訊科技也參與了本次混改盛宴,這一互聯網巨頭的入駐,彰顯了中石化在互聯網領域開拓新業務的勃勃野心。值得一提的是,阿里巴巴意外落選中石化引資名單,應該與此前中石化公布的“對境內投資者予以優先考慮”這一引資門檻有關:由于阿里巴巴前兩大股東軟銀、雅虎均為外資,且合計持股超過50%,并不符合中石化的引資原則,從而與本次混改擦肩而過。

上市將是最終歸途

重組后的銷售公司,其借“市”做強的意圖從未改變,2016年有望實現整體上市。而對于上市方案及地點,業內人士則各有所論。由于目前銷售公司的控股股東中國石化本身就是A股上市公司,因此其在內地直接IPO或借殼上市將形成“一份資產兩次上市”,這在內地幾無先例,不太具備可操作性。

而若將中國石化持有的銷售公司的股權按比例分給中國石化的現有股東來分拆上市,中石化集團與各中小股東將直接持有銷售公司的股權,這樣雖解決了上述問題,但集團持有的股權比例將變為約49.85%(70.8%*70.4151%),直接喪失了絕對控股權,或將觸碰國企改革紅線,陡增了操作的復雜性,因而也不太現實。即使是證監會對中國石化分拆上市大開綠燈,在目前A股IPO賽道擁堵的大背景下,中石化集團旗下如四川美豐(000731)、泰山石油(000554)等可借之“殼”均為市值僅為數十億的上市平臺,是否能承受數千億級市值的銷售公司之“重”,尚且充滿疑問。

而如果選擇出海赴港IPO,不僅可以規避分拆上市的種種問題,而且還可以充分利用國際資本市場,在擴大融資渠道的同時提高國際知名度,可謂一舉多得,應該是比較理想的上市途徑。

當然,由于國際油價從2014年第四季度開始跳水式下跌,且至今仍在低位徘徊,致使國內成品油銷售價格自2014年7月至2015年1月出現驚人的“13連跌”,銷售公司在這一背景下顯然無法交出亮麗的業績報表,或導致股東對于上市時間表出現分歧,從而推遲上市時間。

分拆上市:存續業務的價值重塑

實際上,銷售業務板塊的混改重組引資,僅是中石化“專業化重組,市場化運營”戰略重組拼圖的一部分。推動專業化重組,一方面可以實現旗下業務的整合與梳理,避免同業子公司的惡性競爭,在集團統一的規劃下形成合力,從而實現資源的規模優勢;另一方面,分散在集團的各個產業如能分別整合上市,可以各自獲得相應的合理估值,避免“多元化折價”,從而最大程度獲得融資以支撐產業的深度發展,形成獨當一面的產業格局,催生巨大的市場空間。

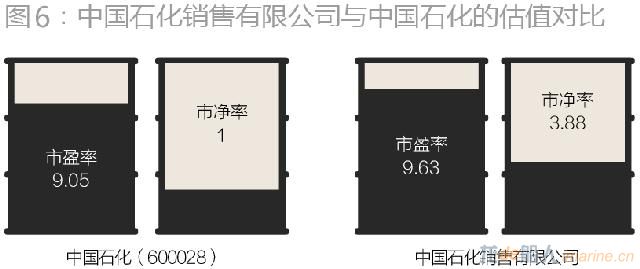

以銷售板塊為例,由于重組后的銷售公司控制了中石化龐大的銷售網絡與大量的銷售終端,資產優異,再加上各類產業資本以及電商資本的入駐,市場化的運作與未來前景將賦予這一塊資產明顯的價值重估。根據其模擬財務報表測算,銷售公司的估值在引入戰略投資者后達到約3550.6億元,則原銷售公司股權價值約為2499億元,其模擬市盈率與市凈率分別達到了9.63和3.88倍(以重組公告日為基準),均高于彼時的中國石化。特別是權益類資產的市場估值得到了大幅度提升,這也驗證了“一分拆就會重新估價”的行業慣例;而如果銷售公司接下來成功上市,投資者獲得“二次溢價”將會是大概率事件(圖6)。

由此,在對銷售板塊“混改”引資進行重組改造的同時,傅成玉將“手術刀”伸向了集團沉淀已久的存續輔業,力圖割斷其與母體之間的“臍帶”,以業務分拆的方式激活各大業務板塊的市場價值,并以推向市場的方式來倒逼其實現轉型升級。

煉化工程板塊率先整合赴港IPO

在中石化集團眾多存續輔業中,工程建設業務優勢最強,不僅壟斷著幾乎所有國內的煉化工程建設承包項目,還將觸角伸向了海外,但子公司各自為戰、業務同質化的現象十分嚴重,據報道,在非洲等海外市場,甚至存在著多支均打著Sinopec旗幟卻相互競爭的隊伍。

2012年初,中石化定調將對集團未上市的存續資產進行專業化重組,并在煉化工程板塊率先發力;當年9月,中石化集團聯手集團資產經營管理有限公司,整合集團旗下的中國石化工程建設有限公司等10家煉化工程板塊全資子公司,改制成立中石化煉化工程(集團)股份有限公司,兩者分別持股98%和2%。該公司成為集團煉化工程板塊的唯一運營主體。

2013年5月23日,中石化煉化工程(集團)股份有限公司H股(02386.HK)于港交所主板掛牌上市,全球發行13.28億股H股,招股價為每股10.5港元,公司凈融資總額達到約137億港元。由于中石化煉化工程的核心領域—煉油、石油化工和新型煤化工工程行業未來擁有廣闊的發展前景,同時該公司擁有豐富的項目執行經驗和技術優勢,因此受到資本市場熱捧,取得高達30倍的認購,成為香港地區當年上半年融資額度最大IPO。

上市當年,中石化煉化工程營業收入與凈利潤分別達到436億元和36.6億元,同比增長13%與10%。與此同時,其在國際市場上也進一步開疆拓土,陸續實現了與馬來西亞國家石油公司、沙特阿美石油公司以及ABB集團等巨頭的戰略合作。在美國《化學周刊》最近公布的2014年度全球油氣相關行業工程建設(E&C)公司排名中,中石化煉化排名第三,較2013年提升3名。

油服與機械板塊雙雙借殼上市

作為集團存續資產,石油工程技術服務業務散亂地依附于中石化集團旗下幾乎每家油田,多而不強,并未形成合力,更奢談技術的更新換代與競爭力的提升。秉承專業化重組的思路,2012年12月,中石化整合旗下8家地區公司的石油工程業務與4家石油工程單位,成立了中石化石油工程技術服務有限公司,作為旗下油服業務的專業平臺,由此完成了自股份公司上市以來最大的一次重組。而另一邊,作為中石化集團下屬的化工子公司,儀征化纖在2012、2013年連續虧損,短期內扭虧無望,被中石化集團選作為油服業務板塊借殼上市的平臺。

2014年9月,儀征化纖完成交割,向原控股股東中國石化出售其全部資產與負債,并定向回購其持有的全部 24.15 億股 A 股股份予以注銷,同時向中石化集團發行股份以購買其持有的中石化石油工程技術服務有限公司100%的股權,并于2015年3月更名為“石化油服”,從而實現了工程技術服務板塊的整體上市(圖7)。站在中石化集團層面,也順利將虧損資產置出、盈利資產注入上市平臺,為后續融資打下基礎。

與石油工程技術服務業務類似,中石化的石油機械業務同樣面臨規模不大、各自為政、業務布局散亂的窘境,其重組也就迅速被提上日程;與此同時,集團旗下江漢石油管理局的上市子公司江鉆股份(000852)雖然在石油機械細分的鉆頭鉆具市場一直占據龍頭老大的地位,然而在中石化的整體板塊布局中地位并不突出,業務發展急需破局,由此成為了石油機械板塊的上市運作平臺。

2013年1月,中石化石油工程技術服務有限公司全資子公司—中石化石油工程機械有限公司正式揭牌,成為集團石油機械工程的整合平臺;2014年,石油工程技術服務公司持有的機械公司100%股權無償劃轉至中石化集團;9月,江漢石油管理局持有的江鉆股份67.5%股權劃轉至中石化集團,為定向收購做好準備;12月,江鉆股份發布公告,通過非公開發行A股股票募集資金約18億元,向中石化集團收購其持有的中石化石油工程機械有限公司100%股權,并于2015年6月完成,7月更名為“石化機械”,實現了石油機械業務板塊的整體上市,專業化重組再下一城(圖8)。

由此,煉化工程、石化油服和石化機械在中石化集團專業化重組的進程中率先脫穎而出,以“三駕馬車”之名在資本市場與中國石化并駕齊驅。

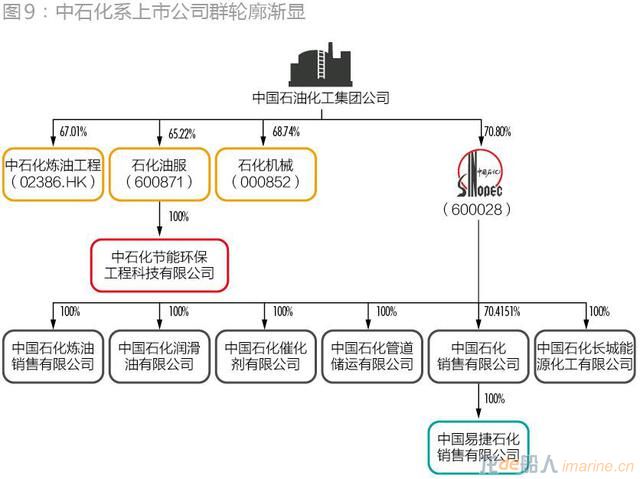

管控重構:資本紐帶下的“中石化系”

除銷售板塊外,中國石化也已加速其他業務和資產的專業化重組,更多的板塊子公司正浮出水面:2012年6月,中國石化煉油銷售有限公司在上海成立;2012年9月,中國石化長城能源化工有限公司在北京掛牌;2013年5月,中國石化催化劑有限公司在北京成立;2014年3月,中國石化銷售有限公司的全資子公司—易捷銷售有限公司在北京正式成立;2014年6月,中國石化管道儲運有限公司在江蘇省徐州市注冊成立;2014年7月,重組后的中國石化潤滑油有限公司在北京揭牌。加上2015年8月成立的中石化節能環保工程科技有限公司,中石化集團傾力打造的“中石化系”專業公司群已經輪廓漸顯(圖9)。

在推動“專業化重組,市場化運營”的同時,中石化集團總部職能正逐步發生變化,其本質是管控體系的重建。集團本部進一步簡政放權,轉型為資本控股公司,從繁瑣的日常經營中跳脫出來,更多地扮演資本運營母體的角色,聚焦戰略規劃、財務管理、資產綜合管理以及資源配置等戰略性任務,并以追求“資本價值最大化”為目標,真正扮演集團的“戰略管控型中樞”。對于成熟的業務板塊,集團總部更多通過財務管控、全面預算管理和績效考核等實現統籌管理與考核,享受其投資回報與溢價;而對于新興業務板塊,集團總部則更多地體現“培育孵化器”角色,加大在人才、資金等方面的支持,推動其業務成長成熟,并最終實現獨立上市發展。這樣,資本在集團內實現了有序聯動。

中石化戰略轉型的背后

作為“三桶油”之一的中石化,在深化改革的戰役中絕非“一個人在戰斗”:2015年9月,中石油集團原則通過擴大旗下四家企業自主經營權等四個專項改革方案,其旗下工程技術、工程建設和裝備制造三個油氣生產輔助類業務板塊進行專業化重組的需求最為迫切,料將在資本市場掀起一場資產重組的波瀾。而一直走在專業化重組前沿的中海油也沒有停下腳步,正謀劃其銷售板塊與煉化板塊的業務整合,以求進一步優化產業結構并提升經營效率。

值得思索的是,在登陸資本市場的最初幾年,旗下曾有多達十余家上市平臺的中石化集團主導了一輪私有化退市風潮,以賣殼、要約收購等多種資本運作手段逐步減少了旗下上市公司的數量;而本輪混改則以專業化重組和分拆上市為主導,似乎選擇了一條與彼時背道而馳的改革路徑。

實際上,這是由不同的歷史環境所決定的。彼時的中國資本市場尚處于培育的初步階段,并承擔著股權分置改革這一歷史重任,而2001-2006年長達6年的股市低迷也讓上市公司步履蹣跚。在這一背景下,私有化體現了大股東對旗下上市公司業績的良好預期,對于提振股市信心有著較大的促進作用,或能扭轉一時低迷;另外根據測算,如果以當時普遍流行的“10送3”支付股改對價的話,中石化就會損失大約6.3%的凈利潤和5.7%的凈資產,巨大的成本是股東難以接受的,而通過私有化旗下上市平臺的運作模式,則可以實現“先整合后股改”,避免了重復支付股改對價和繁瑣的程序,不失為一種良策;同時,這一整合也極大程度避免了同業競爭與關聯交易,有助于重塑上市公司形象。而本輪改革中,中石化集團進行混改重組、分拆上市以及管控體系的重構絕非目的而是路徑,背后真正想要實現的是產業轉型和國有產權實現模式的探索。

雖然30%的股權讓渡被部分輿論解讀為“形式大于實質”,但中石化的混改重組通過引入外部多元化資本,對于完善市場化管理機制、提升企業創新力大有裨益。更為重要的是,各類產業巨頭和互聯網新貴的引入,帶給了中石化前所未有的機遇:銷售終端、各類非油零售、大數據分析以及傳統石油產業鏈等各種“排列組合”都為中石化開拓新產業和新產品提供了無限的遐想空間。

需要指出的是,中石化的改革“破冰”之旅在業內并非沒有爭議。頂層設計雖出,但國企改革并非簡單“按圖索驥”即能達到目的:行政壟斷與行業自然壟斷邊界的確定、國有企業新常態下主導地位與作用的確立,國資監管體制的改革,混合所有制改革的分寸乃至現代企業文化的建立與認同都將是本輪國企改革所面臨的新課題與考驗。國企改革的號角已經吹響,中石化邁出的這一步值得我們繼續關注與思考。

來自新財富雜志