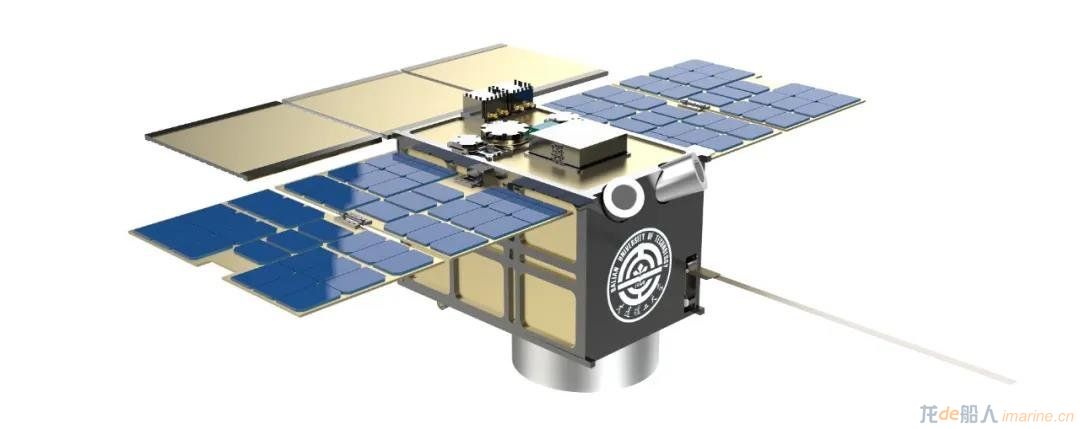

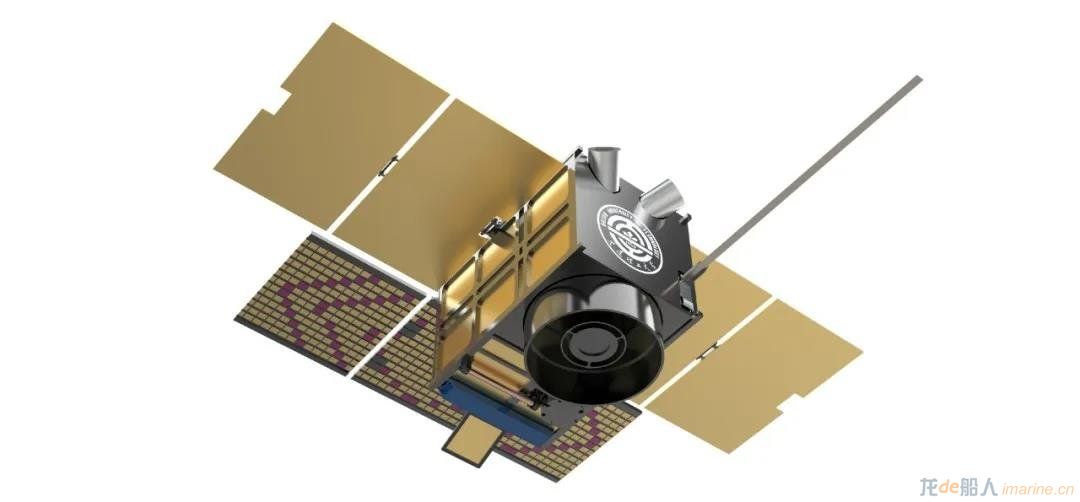

大連理工大學宣布2021年將發射首顆科學衛星(大連理工大學供圖,下同)

大連理工大學宣布2021年將發射首顆科學衛星(大連理工大學供圖,下同)

近日,大連理工大學宣布將發射世界首顆20kg量級亞米級高分辨率遙感衛星,并面向全球校友為衛星征名。

衛星采用12U立方星結構,體積為20cm×20cm×30cm,重量為21kg,能夠提供大于100W的電能,配備全新研發的某型電推進裝置。衛星總設計師、大連理工大學航空航天學院院長夏廣慶表示“與國內外遙感衛星相比,該星以僅20kg的重量實現優于1m的分辨率,代表了目前國內外同重量級別遙感衛星的最高水平。”

衛星計劃于2021年發射。作為這所大學的首個科學衛星項目,該衛星將在軌開展海洋科學觀測、海上交通監測與分析等科學任務,并驗證新型電推進技術。

“隨著電子信息、光學、新材料等技術的高速發展,幾十公斤的微納衛星已經可以實現10年前幾百公斤衛星才能實現的功能。”夏廣慶介紹說,這顆衛星全色分辨率優于1m,同時還具備對紅、綠、藍與近紅外譜段的觀測能力,代表了目前遙感微納衛星的最高水平。衛星還搭載了AIS船舶自動識別系統、微型電推進系統、空間輻射測量裝置、高速數據傳輸系統等高技術載荷。“我相信,‘立方星不是業務星’的偏見將被徹底顛覆。”

突破關鍵技術,小衛星也能干大事。衛星總指揮、大連理工大學航空航天學院教授于曉洲說,怎樣在體積小、質量輕、功耗大的約束下保證各分系統的高可靠性工作并實現高分辨率遙感成像和數據高速下傳,是研制這顆衛星的最大難點。“比如,要達到這么高分辨率的對地成像,要求衛星平臺具有高精度姿態控制,相機和數傳系統有足夠大的功率。這些難點需要極強的技術創新和集成設計能力。”完成首飛之后,衛星平臺及相關技術未來可以廣泛應用于海洋環境科學研究、高精度對地遙感、海洋船舶交通信息管理、新技術驗證和深空探測等領域。

微小衛星體積小、重量輕、發射方式靈活,成本低等,應用前景受到世界各國的關注。大連理工大學把握科研前沿,一期投入1200萬元用于建立“先進微納衛星技術學科交叉研究平臺”,以微小衛星技術研究帶動力學、機械、光學、計算機科學等十幾個學科協同交叉融合,逐步突破高性能微推進系統、衛星離軌、高精度控制等重要技術瓶頸,為衛星研制和發射奠定了堅實基礎,著力將該產品研制成為國內微納衛星的標準化產品之一,為我國航天遙感事業作出貢獻。

來源:央廣網