目前,航運業的歷史性轉變充滿了不確定性,低運價成為行業新常態,航運企業的風險管理比任何時候都顯得更為重要。作為一種金融工具,航運金融衍生品能夠對運費風險進行管理,具備套期保值和價格發現的功能。然而,因為早前一些客觀因素,中國航運企業多數對其敬而遠之。事實上,中國從來不缺做大航運金融衍生品的交易量,缺少的是規范運作的交易市場和實體航運業規避風險的衍生品種類。那么,中國航運衍生品市場將如何進一步發展完善?企業又該如何利用好這種工具?為此,本刊特約記者專訪了上海航運交易所總裁張頁。

功效:服務航運業發展

記者:從理論上講,航運金融衍生品市場如何服務行業發展?衍生品工具具體有哪些功效?

張頁:航運金融衍生品是指以航運運力、運價相關指數作為交易標的,以期貨、期權、遠期協議和掉期(互換)等作為交易合約模式的金融工具。對于航運相關企業而言,航運金融衍生品是運價風險管理工具,有助于企業科學安排生產經營和制定戰略規劃。同時,市場合理運用航運金融衍生品工具將更好地服務航運業發展。

一方面,為航運企業控制航運風險服務。航運市場運價波動巨大,航運企業通過航運金融衍生品市場套期保值來控制運價大幅波動風險,即可以通過在現貨市場和航運金融衍生品市場反向操作來達到規避風險的目的。航運金融衍生品交易具有做空機制,為市場提供對沖風險的途徑,擔憂航運市場運費下跌的交易商可以通過賣出衍生品合同以對沖航運市場運費整體下跌的系統性風險,有利于減輕集體性拋售對現貨市場造成的影響。

另一方面,為航運企業發展戰略服務。航運金融衍生品市場具有發現價格的功能,通過在公開、高效、交易成本低廉的市場中眾多交易商的競價,形成更能反映未來運費真實價值的運費價格,使企業及時得到公開市場信息,幫助企業對未來的發展有一個科學、理性的預期,合理安排投資、融資、租賃、運輸、造船等業務和航運業發展布局。

很多人認為,航運金融衍生品作為一種規避風險工具,本身并不能產生效益。其實不然。所謂航運金融衍生品本身不產生效益,大概是指衍生品市場是個零和博弈的市場,這種觀點只關注于市場參與者在衍生品交易上的盈虧。如

BDI從2008年6月的11000多點見頂回落,殺入2009年的660多點,的確這個過程中遠期運價合約(FFA)的參與者在市場盈虧對半,但能說這個市場沒有效益嗎?船東、租船人、經紀商及造船企業間的交易與現金流高度關聯,但現貨市場沒有能力有效地反映復雜的航運市場信息,也不能將地緣政治、世界經濟、匯率變化、貿易環境、自然條件等諸多因素變化直接及時傳遞到現貨市場,而航運金融衍生品市場只需要幾秒鐘就能將這些信息轉化為價格漲跌。將經濟、政治、軍事、市場等各類信息高效地轉化為價格變化是衍生品重要的效益之一,這將直接影響整個航運業的供需關系和資源配置。

航運金融衍生品除了價格發現功能外,其投機交易也是有效市場的重要組成部分。如果衍生品市場只有套期保值者參與,那么套期保值將無法實現。人們需要正視投機交易的必要性和合理性,投機交易不是賭大小,投機者基于對市場各類信息的判斷而進行交易,從而實現盈利或承擔虧損。投機者對市場信息反應是最積極的,是市場流動性的主要提供者,是衍生品市場各類信息高效轉化價格變化、形成有效價格的基礎。因此沒有投機交易,市場就沒有流動性,無法形成有效的價格,套期保值就無從談起。

歷程:發展起步較晚

記者:國際航運金融衍生品發展現狀和趨勢如何?中國在該領域經歷了怎樣的發展歷程?

張頁:航運金融衍生品至今共出現三種形式:運價指數期貨、FFA和運價期權。

國際航運金融衍生品最早出現在1985年,波羅的海航運交易所(波交所)推出BIFFEX期貨,是一種以波交所BFI為交易標的的期貨產品。后因BFI覆蓋的船型、貨種及航線范圍過大,使參與者難以有效管理運價風險,最終導致BIFFEX期貨流動性缺乏,于2002年年初退出歷史舞臺。1991年,克拉克森推出FFA,是一份以波交所分船型指數為交易標的的遠期協議。2005年6月,奧斯陸國際海事交易所(IMAREX)聯合挪威期貨和期權結算所推出運費遠期認購和認沽的期權等。FFA一直交易至今,是目前成交最活躍、被市場廣泛認可的航運金融衍生品。2011年波交所啟動FFA的中央電子交易系統BALTEX,同年新加坡交易所(SGX)也推出類似的電子交易系統,但由于經紀人出于自身利益的抵制,阻礙了FFA走向電子化交易的進程。2012年12月,波交所在上海開展由上海清算所統一清算的人民幣FFA交易。這些航運金融衍生品的共同點在于交易標的都基于波交所干散貨和油輪運價指數,且目前最大的FFA交易市場仍是一個交易成本高、效率低、透明度低的場外市場。

相較國際航運金融衍生品市場,中國航運衍生品市場發展起步較晚。2010年11月,上海航運交易所(上海航交所)發起設立上海航運運價交易有限公司。2011年6月,上海航交所推出上海出口集裝箱運價指數衍生品交易,并順應國際航運衍生品發展趨勢,采用公開、公平、透明的電子集中交易方式,隨后陸續推出沿海煤炭、國際干散貨等運價衍生品。

2011年年底,國務院發布《國務院關于清理整頓各類交易場所切實防范金融風險的決定》:“除依法設立的證券交易所或國務院批準的從事金融產品交易的交易場所外,任何交易場所均不得采取集中競價等集中交易方式進行交易。”至2013年年底完成清理整頓,上海航運金融衍生品市場交易模式改為非連續性協議交易模式,市場規模、市場功能的發揮受到極大限制。

意義:推動航運業由大變強

記者:中國為什么要發展航運金融衍生品市場?對中國航運業的發展有什么意義?

張頁:到目前為止,中國航運金融衍生品市場發展仍有著繞不過去的坎,那就是中國企業涉足國際金融衍生品慘敗的經歷。2008年全球金融危機前后,中國一些大型國有企業曾參與境外FFA、燃油期權等衍生品交易,遭受重大經濟損失。這些企業的巨額虧損,有未遵守理論上實體企業只參與套期保值的原因(都存在違規投機),也存在企業內控制度薄弱、對衍生品風險認識不足、不熟悉國際衍生品交易等原因,甚至不排除國際金融機構操縱金融衍生品市場。

因此,在當前開放的、市場化、國際化背景下,應該有中國自主的航運金融衍生品市場,在中國金融監管機構的嚴格監管下,讓航運企業公平放心地參與運價衍生品市場的套期保值,總結從理論到實踐的經驗積累與應變策略,才能更好地幫助企業控制經營風險、積極應對國際經濟環境的變化。

眾所周知,航運業具有資本集中度高、運價波動劇烈、經營風險大等特點。除宏觀層面受地緣政治、世界經濟、自然條件等諸多因素影響外,日常運營中,還需面對市場變化、油價波動、港口擁堵、人員罷工、運輸事故、極端氣候、恐怖襲擊等不確定因素帶來的經營風險。這些不確定性集中體現在運輸價格、船舶價格和運輸成本的波動幅度上。

若沒有航運金融衍生品市場,在航運市場景氣期,中國航運企業唯有在現貨市場擴充運力提高市場份額來賺取更多利潤;一旦市場反轉,便會面臨大面積虧損。2008年以來中國航運企業遭遇的困境印證了在充滿不確定性的高風險航運市場,只有現貨市場一條腿走路,沒有套期保值的衍生品市場作補充,是極不健全的市場,對航運企業的經營造成了極大的困擾。中國航運企業需要一個契合其業務特征、受中國政府監管的航運金融衍生品市場,為其提供風險管理的工具,從而提高其穩定經營和參與國際競爭的能力。

不僅如此,發展中國自主的航運金融衍生品市場對推進中國海運強國和上海國際航運和國際金融中心建設都具有非常重要的意義。在經濟、貿易全球化的今天,定價權已經成為關系到國家經濟命脈的重要因素,價格操縱可以成為掠奪他國資源的看不見硝煙的戰爭。如果市場價格完全被其他國家操縱而本國只能被動接受,那將給本國的經濟安全帶來嚴重威脅。

中國作為貿易大國在國際貿易中起著舉足輕重的作用。但在全球前二十大班輪公司的運力中,中國班輪公司的運力占比不到9%,且大部分進出口企業體量小,在現貨市場沒有與境外航運企業議價的能力,導致中國大量貿易運輸需求產生的運費收入拱手讓給境外航運企業。運價由境外航運企業主導將嚴重影響中國貿易、航運、造船、航運服務等整個產業鏈,進而影響國家經濟安全。為此,發展中國航運金融衍生品市場,爭奪國際航運運價定價權和話語權對中國建設海運強國具有深遠的戰略意義。

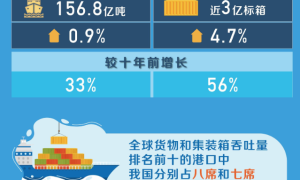

上海建設國際航運中心已有若干年,從貨物吞吐量和港口建設等硬件角度來看,取得了令人矚目的成就。但是,在航運金融領域,尤其在航運價格的話語權和對運力資源的配置權上,中國航運企業在國際競爭中明顯缺乏議價能力和風險控制能力,與紐約、倫敦等全球一線的國際航運和國際金融中心相比,上海的差距也是顯而易見的。近日有媒體報道,波交所與潛在買家倫敦金屬交易所(LME)和SGX洽談并購。倫敦、新加坡和香港(港交所是LME股東)都期望通過加快發展航運衍生品來提高國際航運中心的地位。因此,上海亟需充分利用現有政策和市場條件,加快發展航運衍生品,以適應資源配置型國際航運中心建設的需要,提升航運金融對航運業的服務水平,使航運金融成為中國航運實體經濟轉型發展、由大變強的重要推動力。

中國航運金融衍生品市場有待完善

記者:如此,要完善中國航運金融衍生品市場還需做足哪些功課?

張頁: 2013年,國務院《關于中國(上海)自由貿易試驗區總體方案的通知》明確指出了“豐富航運金融產品,加快發展航運運價指數衍生品……”這也是中國政府首次直面航運金融衍生品的發展現狀:品種少、風控意識薄弱、理論研究不夠等。不發展,不改進,問題將永遠存在。如何完善中國航運金融衍生品市場也是中國航運業躋身國際航運金融衍生品市場的關鍵,我認為目前至少有三方面的工作要做。

首先,完善航運金融衍生品市場的監管體制。航運金融衍生品是中國金融領域的重大創新,無論法律制度還是監管機制等方面都無“先例”可循。目前上海航運金融衍生品交易市場仍未落實市場監管主體,監管制度和監管主體的缺失,使航運金融衍生品的業務創新、產品審查、風險管理等主要以自律監管為主,不利于市場建設和合規發展。

其次,加快推動自貿區金融改革落實。航運業是一個國際化程度極高的行業,有效的航運金融衍生品市場須由境內外企業、資金共同參與。去年隨著上海出口集裝箱實際運力的順利交收,上海出口集裝箱運力交易衍生品的知名度和影響力在國際市場上逐步提升,境外航運相關企業參與交易的熱情進一步提高,但由于外匯管制以及人民幣國際化進程緩慢,境外機構均無法參與交易。加快推動自貿區金融改革的落實,利用自貿區金融改革和制度改革紅利,吸引境外機構和資本參與上海航運金融衍生品市場,使之成為國際性的航運金融衍生品市場。

再次,加強市場基礎建設和培育。與中國發展悠久的航運業相比,航運運價衍生品是新生事物,市場參與者和相關管理者對市場認識不足,甚至存在一定的誤區,尤其中國大型國有航運企業在FFA市場發生巨額虧損后,國資監管部門對企業參與航運金融衍生品交易持非常謹慎的態度,對企業參與金融衍生品交易、會計處理等都做出嚴格規定。加之中國航運企業風險控制意識薄弱,大部分航運企業風險控制制度和體系不完善,缺乏相關航運金融人才,致使中國大型航運企業難以參與航運金融衍生品交易。

航運金融衍生品是一把“雙刃劍”,企業在參與套期保值控制運價風險的同時,也會因對期現市場基差估計不足而承受巨大的風險,故需加大對企業樹立風險意識和建立風險體系的培育,加快對航運金融人才的培養。

來源:航運交易公報