本文首發于微信公眾號“船舶行業觀察”,作者:周大虎

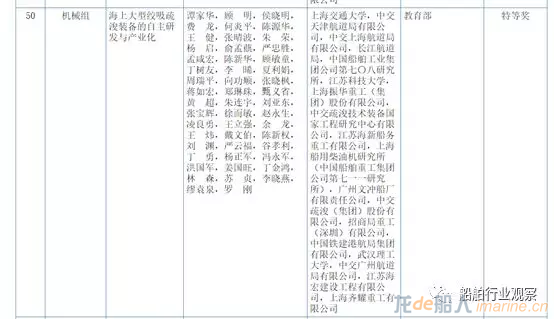

近日,科技部公布了2019年度國家科技獎初評通過的項目名單,由教育部提名,上海交通大學譚家華教授為第一獲獎人的項目《海上大型絞吸疏浚裝備的自主研發與產業化》順利通過初評,成為進入國家科技進步特等獎最終候選的三個項目之一。

繼2014年中海油牽頭的《超深水半潛式鉆井平臺研發與應用》(海洋石油981)獲得國家科技進步特等獎以來,船舶與海洋工程行業有望再度獲得這項最高獎勵。

上述獎勵,既反映了我國在船舶與海洋工程領域的進步,也反映了在船海領域仍存在著頗多可進步的空間,不然也不會在五年之內有望獲得兩項船海領域的國家科技進步特等獎,國家科技進步特等獎的含金量還是非常足的。

筆者隨便想了想,就有隱身核動力潛艇、核動力航母、LNG運輸船、豪華郵輪、南海可燃冰開采這些有望獲得科技進步特等獎的領域值得船舶與海工行業的同仁去奮斗。

這大概也是為何有些同學明知船舶行業就業不好,依然堅決選擇船舶與海洋工程專業的原因。大國重器、家國情懷,想想就激動人心。對于夢想為國家富強做出貢獻的同學來說,船舶與海洋工程領域有太多事情可做。

曾經關注南海造島新聞的朋友應該都知道,項目名字里的海上大型絞吸疏浚裝備,就是指以“天鯨號”挖泥船為代表的造島神器們,“大自然的鬼斧神工”正是拜它們所賜。在碾壓性的科技優勢面前,我們的造島效率比起某些鄰居來,不知道高到哪里去了。

當然了,鄰居們心中的苦,我們曾經也有切身體會。如今實現角色轉變,也算是從側面解釋了為何該項目能夠通過國家科技進步特等獎初評。它們給中國帶來的,不僅有實質性的“鬼斧神工”的變化,還有國人心理上的轉變,這份為自己祖國驕傲和開心的感覺,是娛樂八卦新聞所無法帶來的。

更進一步想,如果各行各業多一些這種核心裝備,我們又何嘗會憂慮同美國的貿易戰,又何必去擔心美國芯片斷供的威脅。

說一下項目名字中的關鍵詞“產業化”。

如今國內都在強調自主研發,實際上產業化也是非常重要的一個方面。如果不計成本,很多技術與設備國內是能研發出來的,但是要么沒法實施大規模批量化生產,要么大規模批量化生產不具備經濟性。而國產挖泥船項目的可貴之處就在于,不僅實現了自主研發,還實現了批量生產。不但在挖泥船的性能上毫不遜色,還在價格上遠低于國外廠商。如此一來,便實現了對國外挖泥船(以荷蘭為主)的全面替代,還讓我們有底氣對挖泥船實施出口管制(詳情請參見商務部、海關總署2017年第28號公告《決定對挖泥船實施出口管制的公告》)。

筆者孤陋寡聞,印象里只知道國內對稀土出口進行管制,對于高科技產品的出口限制,除了挖泥船以外,一時想不起別的。

從依賴別人,到挾此自重,個中轉變,怎么感覺還有點爽呢。

再看看這個項目的參與單位名單。

可以看到整個項目匯聚了國內船舶專業的數個主要高校:上海交通大學、江蘇科技大學,武漢理工大學;匯聚了國內船舶設計、疏浚裝備領域的各大科研設計院所:七零八研究所(船舶總體設計)、七一一研究所(船用設備)、中交疏浚技術裝備國家工程研究中心(疏浚設備);匯聚了國內幾乎所有擅長制造挖泥船的船廠:振華重工、文沖船廠、招商局重工、海新船舶重工;還匯聚了國內各主要的挖泥船用戶:天津航道局、上海航道局、長江航道局等。

產學研、上下游,一應俱全。用當下流行的話來說,就是協同創新的典范。

從實際的意義上來說,意味著產品研發成功(高校+科研院所),產品批量化生產(各大船廠),并得到了批大規模應用(各大航道局),產品用起來還不錯(南海造島,國內各大港口航道建設,國外一帶一路沿線港口建設,如瓜達爾港)。

在這份名單里,上海交通大學是第一獲獎單位,上海交大船舶專業的譚家華教授是第一獲獎人。坊間傳言“挖掘機技術哪家強,北藍翔、南閔行”,閔行理工學院絕非浪得虛名。

擁有著中國歷史最悠久、實力最雄厚的船舶專業,擁有著國內船舶專業實力最強的老師和學生,擁有著“選擇交大就選擇了責任”的使命感,擁有著“飲水思源,愛國榮校”的家國情懷,交大船舶專業的師生們能夠做出此番成績,并不讓人吃驚。從核潛艇總設計師黃旭華、航母總設計師朱英福、深潛器“蛟龍號”總設計師徐芑南,到國產挖泥船的第一完成人譚家華教授,船舶領域的大國重器從未少掉交大人的身影。

在挖泥船設計領域,上海交大船舶與海洋工程設計研究所已深耕近二十年的時間。在這近二十年的時間里,在國內大型挖泥船設計一片空白的基礎上,整個團隊從零起步,從學習國外設計開始,到最終完成對國外產品的全面替代。期間團隊成員付出了多少辛苦,外人無從得知。筆者只知道,這并非一代人所能完成的使命。如今譚家華教授已經過了退休的年齡,何炎平教授成為設計所新的負責人。作為全國高校中唯一的一名“船舶設計大師”,完全有理由相信何炎平教授能夠將設計所的積累與傳承做得更好。

記得習近平總書記曾經號召,國內科研人員要把論文寫在祖國大地上。筆者對此深以為然。南海島礁是祖國大地不可分割的一部分,上海交大等高校此番把科研成果用在南海造島上,比起一些學校的論文灌水來,不知道強了幾千幾萬倍。

此處吐槽一句,國內現在的大學排名導向極端看重論文,而不是重成果的實際運用,長遠來看,是極其有害的。諸如數學等基礎學科固然應該以論文作為科研成果的主要載體,但是像船舶、機械、航空航天這些工科學科,如果排名時還在數SCI論文,絕對是本末倒置。不是說工科專業不需要基礎科研,而是說將科研成果落到實處也一樣重要。我們需要的不是只會刷論文的工科院校,而是能夠破解技術難題、真正支撐產業發展的“硬核”大學。