現“2020問題”?加強行業內外整合是出路嗎

在 “國際航運及大宗商品交易論壇”上,國務院發展研究中心研究員張立群分析了中國宏觀經濟的趨勢;交通運輸部水運科學研究院副院長賈大山講解了航運與金融相生相克的故事;中國物流與采購聯合會副會長蔡進建議航運業要向供應鏈學習,整合行業外資源。

國務院發展研究中心研究員張立群在“國際航運及大宗商品交易論壇”上解讀中國經濟發展趨勢

宏觀經濟穩中向好

張立群表示,中國經濟目前面臨增速換擋,原因有二:一是全球金融危機;二是中國本身積累的城鎮化矛盾。

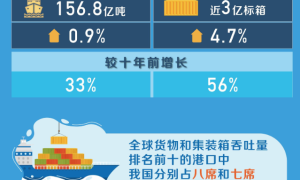

招商局港口控股有限公司董事總經理白景濤在“海絲港口國際合作論壇”上也指出,全球金融危機導致發達國家需求減少(見表),發達國家的需求下降,直接導致服務77億人的“世界工廠”——中國的出口下降。

而城鎮化矛盾制約了中國經濟的自行改善。張立群表示,汽車和房地產市場是中國需求增長的兩大引擎。目前中國城鎮化矛盾突出表現為大城市擁堵,中小城市沒有人氣。大城市擁堵制約了汽車和房地產市場的發展:堵車必然制約汽車工業發展;大城市人口集中又導致土地供求矛盾非常尖銳,從而影響房地產業。這兩項產業的增速下降導致對重化工業的訂單下降,從而造成能源過剩。如此進入了一個自我循環、互動收縮的過程,經濟進入全面衰退期。

針對這些問題,“十二五”期國家出臺一系列宏觀措施,這些措施最終使今年中國宏觀經濟穩中向好。

從穩的方面來看,消費增長穩定。2011—2015年消費增長穩定,對經濟起到托底作用。張立群表示消費涉及很多產業,對生產資料生產有一定拉動作用,目前最終消費對GDP的貢獻率達到66.4%,去年6.9%的GDP增速中超過4個百分點是消費貢獻的。

從好的方面而言,2012年以來國家實行一系列穩增長措施,基礎設施投資年增長率保持在15%~20%。基礎設施投資在總投資中的比重從2012年的17%提高到去年的24%。張立群特別提到了目前對地下基礎設施建設開始補課,他說:“這是非常必要的。目前的強降雨導致一些城市下水困難,中國有大量類似項目。”另外,張立群表示與“一帶一路”戰略相聯系的硬件互聯互通建設也非常必要,這涉及中西部的交通運輸、能源、水利體系等建設。

對于目前的地方債置換措施,張立群認為這導致中央政府開始對項目進行擔保、審核,這對銀行風險控制有利,讓銀行資金有利于推進基礎設施建設。目前人民幣存款約140萬億元,是基礎設施建設可觀的資金來源。張立群表示,圍繞穩增長、穩投資的一系列措施,目前已經取得了重要成果。

張立群認為,房地產投資增速的下降已出現轉機,目前的房地產投資并非金融泡沫所致。張立群引用騰訊研究院的城市年輕度指數表明發達的二線城市已經年輕化,而此輪房地產增速的2/3來自于發達的二線城市。

張立群指出,中國經濟的發展“要發揮市場競爭對企業的倒逼壓力,要在質量上狠下功夫,只有不斷加強性價比,才能拿到訂單,通過創新降低成本,提升技術,將產業水平從中低端向中高斷不斷推進。”未來中國經濟需要注意5個方面:去產能;降低企業成本;化解房地產庫存;擴大有效供給(包括扶貧);去杠桿,防范化解金融風險。

張立群表示要把市場與政府的作用更好地結合起來,努力推動中國經濟體制走向成熟和定型,要嚴格執行產權保護制度,認識產品的信用代碼作用,通過完善制度支持企業優勝劣汰。

航運與金融相克相生

國內外經濟增速放緩使航運業持續低迷。賈大山表示,2011年開始航運業進入了漫長的調整期。2007年航運業就提出“2010問題”,但沒有引起金融機構的重視,那幾年散貨船運力保持每年20%的增長,目前運力與需求之比已增至1.4:1。航運業目前擔心會不會出現“2020問題”。

針對國內和國際海運發展環境,國務院2014年出臺32號文,提出推動海運可持續發展的7項基本任務;國家在“十三五”規劃綱要中也提出與航運金融相關的內容,包括大力發展金融租賃(即船舶租賃),積極穩妥推進期貨、衍生品市場、保險發展等,提出打造“海上絲綢之路指數”等。

為了適應國際市場的變化,中國推出老舊船舶拆解補貼政策,并發揮了很好的作用。中國海運運力結構這兩年發生了根本變化,主要體現在兩個方面:一是中國船舶的平均船齡,從之前比世界水平高三四年,到今年已經明顯低于世界平均船齡;二是在船舶大型化方面也高于世界平均水平,專業化取得顯著進展。金融在扶持船舶工業及海運運力調整中取得的成果也是金融與海運結合的成果,航運資本來源由原來的航運企業轉向航運企業、貨主、金融機構直接投資等三個方面,船東結構發生了非常大的變化。

賈大山表示,航運金融在構造海上生態圈方面還有很多工作可以做,如基礎設施、海上運輸、港口、支持保障等產業都可以與金融形成很好的協作關系。從外部來說,貨主及所在城市、海域能夠協調共同發展。打造好海上生態圈,就能逐步形成中國特色海運要素的生態圈,不斷提高中國在進出口貨物中的全程控制能力,提高出口CIF和進口FOB的占比。

賈大山分析了航運對保險的需求,他表示2013年的伊朗石油事件暴露了中國航運保險與世界市場的差距。對于航運保險,人保財險執行副總裁王和也有話要說:“航運業現在面臨的挑戰大于機遇。”王和表示,亞洲風險敞口達4350億美元,占全球60%;但保險補償的比率,只占15%,遠遠低于北美的50%。這很容易使中國投資“一帶一路”沿線企業因災返貧,危及項目安全。為此,王和倡議設立亞洲巨災保險基金,護航“一帶一路”戰略。

賈大山提到了航運對避險產品的需求。目前,航運企業除通過運輸合同、長期合同避險外,基于干散貨

BDI和石油WS的衍生品FFA也達到了相當規模。賈大山指出,中國在金融衍生品上需要不斷推進,雖然在集裝箱運價指數上,上海和寧波都有相當進展,不斷得到全球同行的認可,但中國的航運金融衍生品仍然處在初步階段,今后仍有很大發展空間。

打造航運業供應鏈模式

如何發展中國的航運金融業,獲得國際航運話語權?蔡進在“國際航運及大宗商品交易論壇”上作了《創新供應鏈管理模式,加快發展方式轉型升級》的演講。

蔡進表示,獲得國際航運話語權的關鍵不在于運量的規模,也不在于運價的優勢,更多的在于對國際航運金融的把握。蔡進認為,中國在加快發展航運金融的過程中,應該對航運業本身的發展模式進行創新,建立航運業供應鏈模式,這樣才能承接金融業與航運業的融合。蔡進強調,供應鏈基礎是航運金融的基礎,能夠解決后者的很多瓶頸問題。

關于具體措施,蔡進指出了5個具體方向:一是解決航運業開放的問題,向上下游行業開放。在開放過程中,與金融業密切融合,形成命運共同體。二是學習供應鏈的本質——整合。因為航運業很散,故資源配置能力較差。三是學習供應鏈的關鍵——優化,形成共識,形成標準化機制和信用機制。四是學習供應鏈發展的著眼點——協同。五是創造價值。蔡進認為,航運金融業不是航運業與金融業拼在一起就行了,而是要通過航運金融做放大價值的事情。

來源:航運交易公報