導讀:自2013年馬士基第一艘1.8萬載箱量的3E級集裝箱船投入使用已歷時三年,經營效益不言自明,從船公司聯盟、航線網絡調整到港口設施添加、物流方案優化,整個運輸體系仍處于適應期。不過,船舶大型化的步伐似乎尚未停止,且愈演愈烈。近期,上海國際航運研究中心港口研究室從運輸系統的角度再次深思船舶大型化的價值,提出了“船舶大型化加劇港口供應鏈挑戰”。

眾所周知,航運如同一般交通運輸產業,通過運載工具的大型化和規模降低單位運輸成本是發展的必然選擇;然而如同一般規則,大型化本身也存在邊際效益遞減、規模不經濟,以及對系統環境造成沖擊,增加外部運輸成本等問題。

自2013年馬士基第一艘1.8萬載箱量的3E級集裝箱船投入使用已歷時三年,經營效益不言自明,從船公司聯盟、航線網絡調整到港口設施添加、物流方案優化,整個運輸體系仍處于適應期,但船舶大型化的步伐似乎尚未停止,且愈演愈烈。

1、船隊大船比例將持續提升

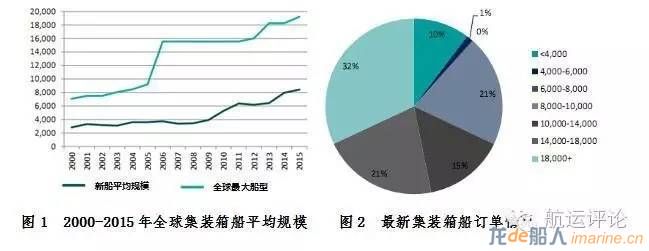

從上世紀90年代起,在航運大繁榮的階段,市場運營船舶的平均船型始終維持3000TEU左右,且長時間沒有太大變化;雖然2006年出現世界第一艘萬箱集裝箱船,隨后最大船型突破至1.6萬TEU,但行業整體船型規模并沒有明顯增長,直至金融危機爆發貨源減少、航運企業經營日趨嚴峻,船舶大型化趨勢才逐漸顯現(圖1)。當前,航運市場仍不景氣,運力過剩帶來經營效益下滑和市場競爭加劇,而航運企業紛紛組建聯盟推動船舶大型化進程加快,希望以大船相對較低的單位運輸成本在市場中存活,部分中小航運企業也開始訂購大船參與競爭。從最新船舶手持訂單中可見1.4-1.8萬TEU船型占比21%、1.8萬TEU船型占比32%,兩者之和超半數,未來行業內船舶大型化趨勢仍將持續。

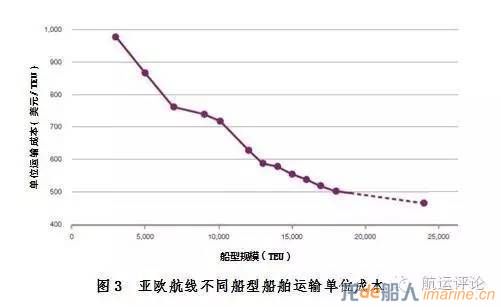

2、單位運輸成本隨船型增大而降低

隨著船型的擴大,對航運企業而言單箱運輸成本的確得到明顯改善,原本亞洲至北歐航線采用3000TEU集裝箱船運輸單箱成本高達近千美元,而船型達到1000TEU時,運輸成本驟降至700美元,對當前1.8萬TEU的船而言運輸成本已低于500美元,但如圖3所示,其邊際效益隨著船型的擴大正逐漸遞減。

對比不同船型下船舶每天占用資金成本和運營成本也可以明顯發現,大船造價雖高,但平攤至單位運力上則明顯低于中小型船舶,同時單位運力的運營成本也相對偏低;19000TEU船每個集裝箱每天的單位綜合運輸成本僅2.74美元,僅為8500TEU船型的74%。僅當19000 TEU船裝載率不足91.4%(即17382TEU)時,經濟效益才會低于滿載的15000TEU船型;而19000TEU船型裝載率只要高于74%(即14075TEU),則經濟效益便會高于8500TEU船型。

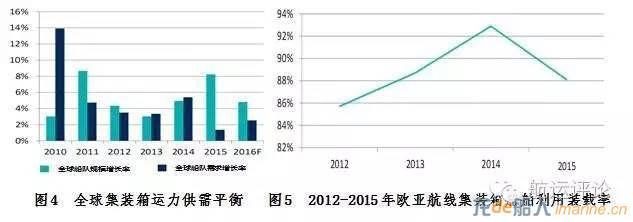

3、經貿疲軟降低船舶裝載率

另一方面,從近年國際經貿形勢可以看到,集裝箱海運貿易不再隨著世界集裝箱船隊的增長而增長,尤其2015年運力的大規模增長與需求的疲軟形成反差,即便閑置一定運力,但集裝箱船舶載箱量依然大幅下滑,歐亞航線裝載率從93%跌至88%,貨量不足對大船的經濟性尤為明顯。各航運公司正試圖通過大范圍地建立聯盟來彌補大船載箱量不足的問題,當前全球航運聯盟從原來的四大格局向更為寡頭的三大聯盟轉化(2M、OCEAN Alliance、THE Alliance)。因此,繼續船舶大型化帶來的運力過剩將成為沖擊大船經濟效益的重要阻礙之一。

4、船舶大型化改變運輸網絡與港口格局

由于大船成本高昂因而其單位成本優勢僅體現航行中,因此掛靠多個港口既不實際(水深、航道限制),也不符合經濟性。目前,大型船舶主要配置于航程較遠的歐亞航線,沿線港口網絡也面臨由傳統鐘擺航線向軸輻航線演化的過程,主要體現在沿線基本港的精簡,以及部分基本港升級為樞紐港,由此改變諸多港口功能,為樞紐港帶來中轉運量的提升,進而影響港口近洋及后方集疏運體系。

5、船舶大型化促使港口泊位重置

隨著各條航線船型的擴大,幾乎全部碼頭都將面臨原有泊位長度不足問題,以全球碼頭運營商新加坡國際的統計,對比2008與2014年旗下碼頭接泊船型長度發生了明顯改變。其中,歐亞航線船型增長最為明顯,抵港船舶平均船長增加17%、凈增51米,均值已達347米;而其余航線包括支線船型都有不同程度增長。船長的改變雖不至于使得原碼頭無法使用,但原有泊位的劃分勢必重新調整,部分岸線難以充分利用,間接影響碼頭岸線利用率。

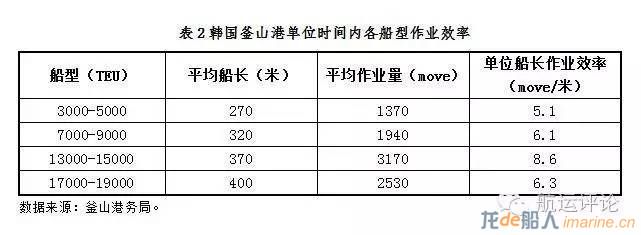

6、大船降低單位岸線作業效率

理論上,大船集中作業的作業效率應原高于中小型船舶,但從實際運營結構看并非如此。圖8是韓國釜山港接卸各型集裝箱船的單位船長作業效率數據,不難發現大船的生產率的確普遍高于3000TEU、5000TEU的船型,但值得關注的是1.7-1.9萬TEU的超級大船單位船長的效率卻明顯低于1.3-1.5萬TEU的船型,一定程度上反映出現有港口工藝存在一個最佳效率的船型,而當超過這一規模時碼頭作業效率不升反降。原因在于在某一船長區間,港口能配置的橋吊有限,而各橋吊之間又必須保持一定的安全作業范圍,同時不僅接卸大船的泊位后方移場、堆垛、道路等資源都須滿足這一生產效率,大量貨物的集中裝卸還將改變原有運輸格局,更多的貨物不得不被運往更后方的堆場才能容納,如此也增加了作業周轉時間,即港口運輸體系中的短板被突出,降低了港口對大船的總體作業效率。

7、峰值作業沖擊港口原有裝卸工藝

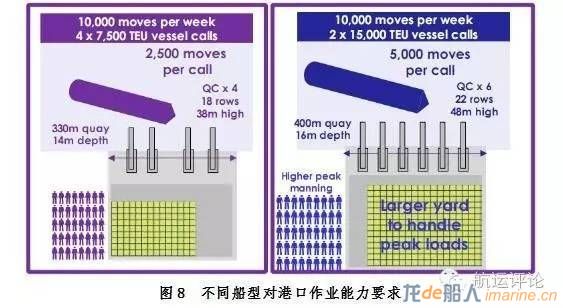

船舶大型化加劇碼頭作業不平衡的同時也極大地降低了港口效率、增加了港口作業成本。通常4艘7500TEU的船舶只須碼頭提供330米的岸線、配置4臺18排的橋吊;而改由2艘15000TEU的船舶裝卸同樣的10000TEU貨物則須提供400米的岸線,為滿足船舶作業時間要求,還須配置6臺22排以上的橋吊。為應對貨物裝卸需求,后方須提供更大的堆場和更多勞動力,不僅沖擊原***頭的作業工藝,同時也直接增加港口的運營成本。

8、集中抵港加劇供應鏈管理難度

船舶大型化真正的挑戰不僅在于改變現有港口運輸格局、沖擊港區泊位設置,以及對水深條件、設備能力的苛求,核心困難還在于大型船舶將加劇貨物集中抵港的規模。在運輸經濟學中,只有等規模的持續下運輸系統的利用率和安全性才是最高的,而船舶大型化對港口運輸而言則是反其道而行,將原本3000TEU、6000TEU等數艘分期分泊位抵港作業船舶所載的貨物集中在一艘1.8萬TEU的船上在一個時點抵港,不僅降低服務頻率和較低的供應鏈彈性,無形中也擴大運輸的牛鞭效應,使得港口物流服務和供應鏈管理變得更加困難。大船對供應鏈的沖擊主要體現在港口集疏運體系,試想為接卸一艘大船,大量集卡、火車、駁船都須提前等候,峰值作業環境下港內集卡不僅需要在數量上有所增加,在調配和管理上都將面臨考驗,各物流運輸環節間不協調而導致的擁堵將愈發嚴重。

作者:謝文卿 趙楠

上海國際航運研究中心 港口研究室