當下的日本造船市場猶如當年織田信長、武田信玄、今川義元等大名為爭奪全國霸權而展開血腥廝殺的歲月,在這個船市低迷的“新戰國時代”,上演著一幕幕爾虞我詐、你死我活的“大河劇”。近日,三菱重工發布《第5784號媒體公告》(《公告》),宣布擬聯合今治造船、大島造船和名村造船(“今大名”),打造造船聯盟。根據三菱重工公告,盡管三菱重工去年10月在長崎地區成立新企業,繼續推進商船事業部門的結構性改革。為保證日本在全球造船業的競爭力,管理層在進行迅速而具革新化措施的議題上達成一致。

在找到了“今大名”這三個志同道合的“小伙伴”后,《公告》繼續透露:造船聯盟達成后,三菱重工在造船技術、工程安裝等方面的優勢將與“今大名”在建造能力和成本優勢方面達成有效整合。同時,造船聯盟內船廠也會加強各自在新技術方面的交流,促進聯盟內資源共享,以增強在商務談判層面的靈活應對能力。作為造船聯盟發起者的三菱重工表示一個以培養人才、開發技術、技能教育為主要目的的技術中心亦在積極醞釀中。

此前三菱重工內部將七個事業本部改編成四大核心事業部的重組動作已經開啟,如今打造造船聯盟的舉措被外界視為是三菱重工“自外向內”重組資源的一次嘗試,而發布籌建造船聯盟意向的時機、意圖和作用都引起了圈內人矚目……

三菱重工之困局

此前,造船聯盟的發起者三菱重工發布《2016年第一財務季度(2016年4月1日—6月30日)報告》(《報告》)。《報告》顯示:三菱重工第一財務季度“交通運輸”板塊(包括飛機制造業)新接訂單總額為1288億日元(合12.70億美元),較去年同期的1550億日元(合15.28億美元)驟減約261億日元(合2.58億美元),同比重挫16.84%;同板塊銷售總額為1205億日元(合11.87億美元),同比減少252億日元(合2.48億美元),同比下降17.30%;同板塊營業利潤為11億日元(合1084萬美元),相較去年同期的228億日元(合2.25億美元),下降幅度達到95.18%。在目前造船企業普遍追求高毛利率的當下,三菱重工的這份季度“成績單”顯得有些扎眼,可問題究竟在哪兒?

在三菱重工《2016年第一財務季度決算說明資料》(《說明》)中對“交通運輸”板塊在第一財務季度低頹的表現作出分析:由于包括LNG船在內的商船訂單、民用航空器訂單數目的減少,造成新接訂單總額產生同比較大幅度地下滑;其次,上述兩種主要產品的降收造成了銷售總額的下滑;最后,關于營業利潤的凄慘現狀,主要還是歸咎于民用航空器受日元升值影響而產生的匯兌損益及MRJ支線客機居高不下的研發費用的雙重不利作用。從《說明》中不難看出,近年來三菱重工頂著高企的MRJ支線客機研發費用而執著此道,彰顯了其繼續構劃加重航空器子板塊在“交通運輸”板塊權重的決心,同時也加深了外界對其進一步加快造船業重組步伐的猜測,而今的打造造船聯盟給三菱重工造船業重組構想帶來了一種全新的可能性。

此外,如果要深究未來三菱重工繼續對造船業動刀的因果,不妨看一下其在現實層面的接單能力,接單能力的下降實際上已經促生了外界對其長期良性發展的質疑。《說明》顯示:第一財務季度三菱重工新接商船建造量為4艘,同比持平,繼續維持低位;目前的商船手持訂單量為36艘——包括LNG船11艘、LPG船8艘、海事巡視船5艘及其他類型的船舶12艘。

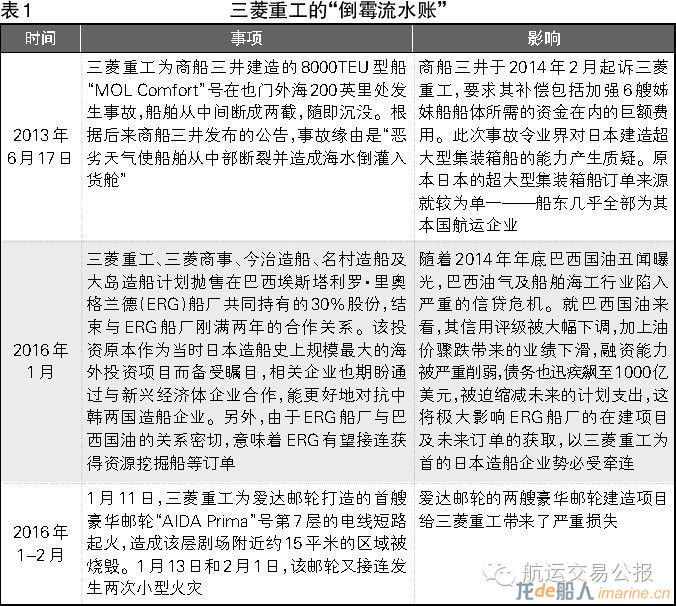

如果認為上面所羅列的困境就是三菱重工目前所面臨問題的全部,那就大錯特錯了。近些年來,三菱重工所遇到的問題不斷(見表1),就最近令三菱重工蒙受巨大損失且交期一拖再拖的愛達豪華郵輪建造項目來說,三菱重工社長宮永俊一表示將匯集相關工作人員,共同討論接下來如何面對這個原本被寄予厚望的市場板塊。

合作伙伴之實力

綜上所述,目前三菱重工可以說是面臨著前所未有的窘境,其造船業務也正開啟包括剝離部分業務等方式在內的重組模式。關于三菱重工在這種多事之秋牽頭成立造船聯盟的行為,《航運交易公報》記者采訪了一位船舶業資深經理人,其表示,三菱重工加大制造領域非船類資本的投入、重組造船部門、創建造船聯盟等一系列動作已經顯示其削減其造船業務板塊的重資產,強化其在技術領域的輕“知”產的意圖。就造船聯盟本身而言,其所能產生的效應特別是協同整合效應應該說是值得期待的——因為三菱重工的幾大“小伙伴”的建造能力真的都不弱哦……

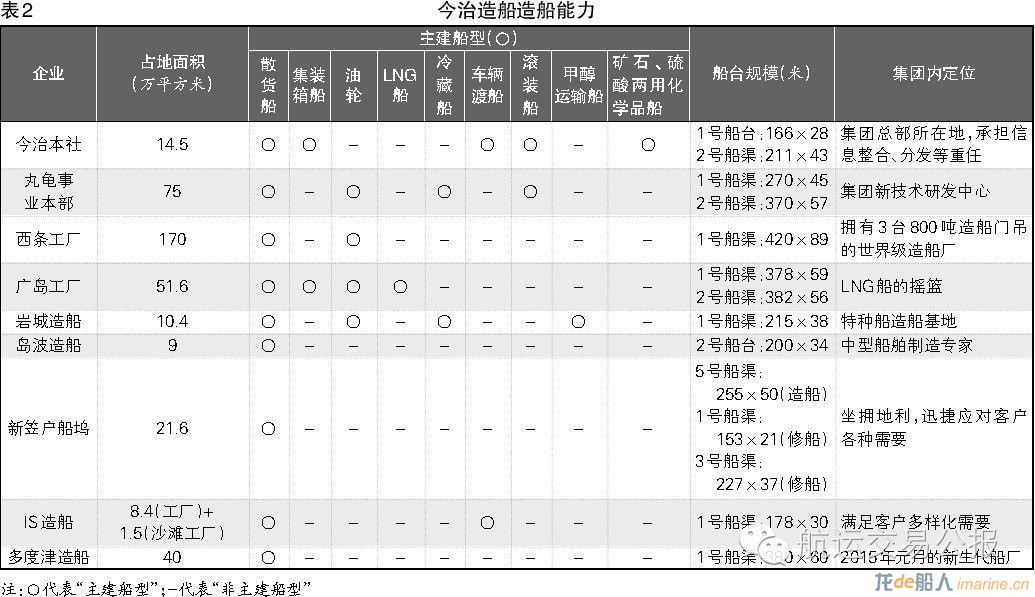

以“今大名”中最壯實的“小伙伴”今治造船為例,官網披露去年其在日本造船市場占據31.4%的份額(以總噸計,下同),而在全球范圍內,其市場占比也達到6.1%。比數字更為關鍵的是,今治造船的生產規模大、有建造經驗的船舶種類較多(見表2)。

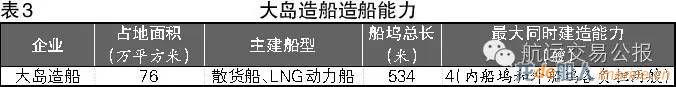

雖然與今治造船相比稍顯遜色,但大島造船也有著不俗的造船實績和能力,雖其受歷史、地緣的雙重因素作用而偏居長崎縣西海市大島町之一隅。2013年年底因日元匯率波動影響,撤回了原本在越南慶和省金蘭灣建立新船廠的計劃。近年來受船市低迷的影響,大島造船收緊了一系列在海外建廠的考量,而一旦造船聯盟成立,對大島造船的戰略布局和市場開拓將會帶來可觀的雙重利益(見表3)。

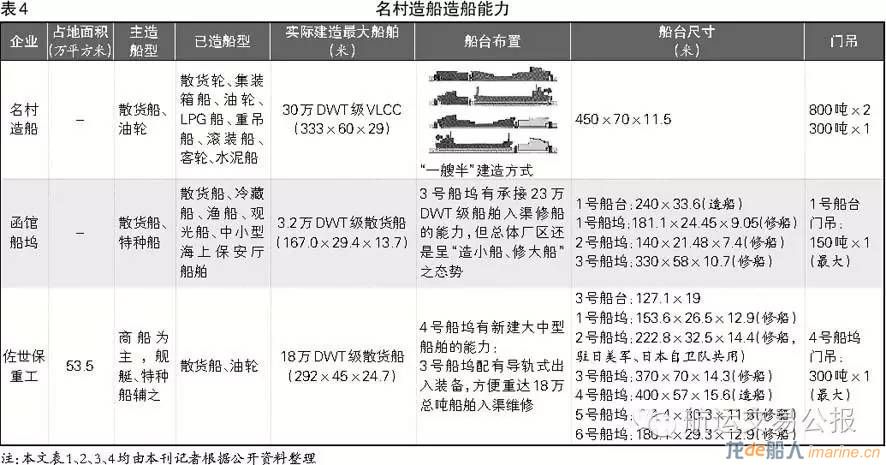

名村造船相較其他3家造船企業來說規模較小(見表4)。然而名村造船在實力上也不容小覷,其擁有完整的供應鏈優勢完全能用“麻雀雖小,五臟俱全”來形容——這得益于名村造船擁有數量眾多的下屬企業和關聯企業。其中,子公司伊萬里鋼鐵負責船廠的船板供應;合作方歐立美克公司、玄海科技公司負責提供船用自動化成套設備及其他船用設備的研發、制造;即便連船用計算機軟件系統——子公司名村情報系統公司也不遑多讓。名村造船的這些“盤根錯節”儼然已經是一家小型聯盟,如今與另外3家造船企業的聯手將這種聯盟推向了一個新的維度。

造船聯盟之敵手

領略了這家以三菱重工為盟主的造船聯盟的實力,那么造船聯盟將劍指何方?

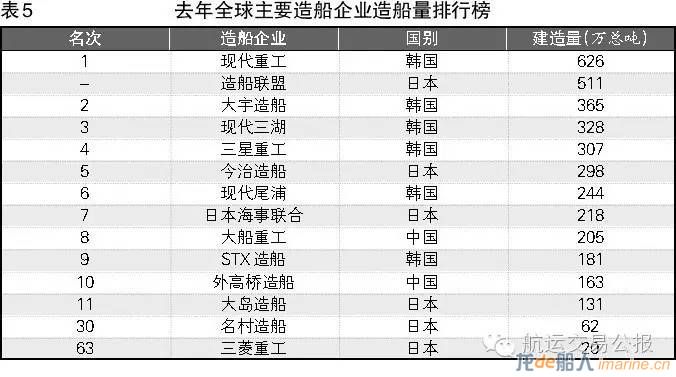

首先,攘外必先安內。據日本國土交通省數據(見表5),去年日本海事聯合公司(JMU)以218萬總噸的建造量位居全球造船業老七的位置,但就造船聯盟內建造量最大的今治造船來講就已經達到298萬總噸,且不消說造船聯盟達成后的造船能力將達到511萬總噸之巨——超JMU134.40%!另外,值得注意的是,造船聯盟在日本最大的對手JMU本身就是基于JFE控股旗下Universal造船與IHI公司旗下IHI海事的合并,而如今的造船聯盟會否是一次大規模合并的前奏?目前尚未可知,但單就4家造船企業此前在巴西海工項目上的同舟共濟來看,此番預測并非是空穴來風。另外,日本的大財閥向來喜歡通過交叉持股、互派董事、共享信息等方式結成其錯綜復雜的利益網,不知三菱重工背后的三菱財閥和大島造船背后的三井住友作何感想……

其次,中韓兩國造船企業是造船聯盟在全球范圍內的勁敵。《2016上半年全球造船行業三大指標統計分析報告》顯示(見表6):上半年日本造船業不論在造船完工量、新接訂單量還是手持訂單量上都全面落后于中韓兩國。

造船聯盟的意義是加強規模效應和打通聯盟內企業的多樣市場渠道。同時,一旦造船聯盟形成,聯盟內企業高管的流動性也順勢得到加強,三菱重工在船舶監造方面的先進理念也將在聯盟內上通下達——一些特殊職位的變動更應該引起重視。如上所述,這極有可能是合并動作的序曲。

造船聯盟的意義是加強規模效應和打通聯盟內企業的多樣市場渠道。同時,一旦造船聯盟形成,聯盟內企業高管的流動性也順勢得到加強,三菱重工在船舶監造方面的先進理念也將在聯盟內上通下達——一些特殊職位的變動更應該引起重視。如上所述,這極有可能是合并動作的序曲。

日系造船之走向

就這個尚未成型的造船聯盟的成因和假想敵來看,可以說是從一個側面反映了日本造船業欲圖重振的決心。在“安倍經濟學”滲入日本經濟骨髓的當下,聯盟可以說是一種模糊化的結構性改革。就三菱重工而言,一旦造船聯盟成立,可以順利減少造船業務的比重,強化設計等輕資產領域的投入。另外,一個危險的信號也同時在《武器出口三原則》被修改之后顯現:三菱重工在削減現有造船能力的同時,會否將該部分資產和產能用于加強其軍艦的研制和建造?

除了聯盟這樣較為明確的動作,日系造船企業在技術層面的一些創舉也令人側目。《航運交易公報》2016年第30期《物聯啟航》一文中將虛擬現實技術(VR)、增強現實技術(AR)和射頻識別(RFID)等列入航運業的“未來之夢”,而這個“未來之夢”已經在日本造船業內漸漸地變成現實。首先,此前今治造船收購的多津度造船的乙方——常石控股旗下的常石造船,已經將VR系統應用于提高造船時油漆涂裝的工作效率,有了VR系統,一艘散貨船的油漆涂裝作業可以節省6000~7000萬日元(合58.73萬~68.51萬美元);開發中的AR技術有望使船上各種管線的安裝作業時間縮短為目前作業時間的1/10;RFID則被用來幫助工人掌握相關機械和工具的位置。

十年磨一劍,霜刃未曾試——賈島的名句深刻地詮釋著日本造船業在經歷一系列劇痛后的“亮劍”壯舉。如果說日本造船業是在汲取自身的慘痛教訓和吸取中韓經驗的基礎上一步步從泥沼中走出,那么今后的日本造船業或許會帶給人們一番不一樣的景色。

來源:航運交易公報