3萬噸級半潛船“華海龍”號、新一代“運輸+打撈”型5萬噸級半潛船“華洋龍”號、10萬噸級半潛船“新光華”號……這些半潛船領域的“明星”產品,其研發設計都出自一個團隊之手——中國船舶工業集團公司第七〇八研究所半潛船型研發團隊。很難想象,這支平均年齡只有36歲的年輕團隊,卻屢屢在半潛船領域取得關鍵突破,甚至達到或領先國際水平。年輕、充滿活力,是他們的優勢。將深耕和創新奉為圭臬,是他們勇立潮頭的“法寶”。

“華海龍”號

創新引領

打造海上“巨無霸”

半潛船屬于特種運輸船,素有“海上叉車”的美譽,不僅能運輸超尺寸、超重量的重貨及特貨,在大噸位打撈、海上應急搶險、基礎設施建設等方面也能發揮獨特的工程作業優勢。正是這樣的“海上重器”,其關鍵技術曾長期掌握在別國手中。怎樣打破國外的壟斷,將技術真正掌握在我們手中?團隊自成立之初,就將這份責任深深地刻在腦海中。

前不久,由該團隊一手打造的10萬噸級半潛船“新光華”號成功交付運營。該船是不折不扣的“海上巨無霸”,總長255米,型寬68米,有效載貨面積達14280平方米,最大載重能力為98500噸,位列亞洲第一、世界第二,其多方面的技術能力更是達到或超過了國際同級別產品水平。

“‘新光華’號采用國外的基本設計,設計方依據原設想的9萬載重噸等簡單能力要求,僅提供了寥寥十余份圖紙,我們在承接詳細設計任務后,歷經8個月時間完成設計,很不容易。”回想艱辛的設計路程,該船總設計師仲偉東記憶猶新,“尤其是針對船東提出的‘載重量達到10萬噸級,航速、裝載、下潛、動力定位系統、安全冗余度等方面要實現本質突破……’等一系列高難度的設計要求,我們對總布置劃分與布局優化、線型優化與節能提速、重量控制與提升裝載量等方面開展了核心技術攻關,全面掌控了該型船的特征屬性,使之具有了甲板均布載荷更大、下潛穩性更安全、裝卸貨作業速度更快、結構強度更合理、對貨品保護更好、首艘滿足最新半潛船安全及性能規范等一系列技術優勢。”

從實船試驗結果來看,“新光華”號憑借理念清晰、過程準確、結果正確的技術狀態,各項指標全部一次通過檢驗,實現預期目標。

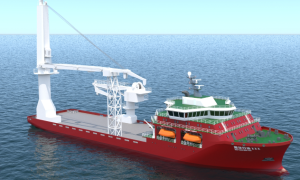

“新光華”號

埋頭深耕

結出累累碩果

從上世紀90年代開始,七〇八所就承擔了兩型大型水工作業半潛駁船的設計任務,開創了國內半潛船型設計的先河。2000年以后,先后承擔設計了中交貨船改5萬噸半潛船“幸運天使”號、上海打撈局油船改5萬噸半潛船“重任三”號等任務。2008年,七〇八所審時度勢,根據市場熱點需求,發揮其半潛船船型設計的特殊優勢,結合該所海工部的產品特色,組建了半潛船船型研發創新團隊。

“我們是站在巨人的肩膀上。”團隊成員于再紅研究員說:“正是有七〇八所之前在半潛船設計相關領域能力上的積累,團隊才能取得這么多的成果。”

該團隊組建8年來,技術骨干們均已成為相關專業的佼佼者,至今已經交付了3萬噸級半潛船“華海龍”號、3.8萬噸級半潛船“夏之遠6”號、5萬噸級半潛船“海洋石油278”號、新一代“運輸+打撈”型5萬噸級半潛船“華洋龍”號、8.5萬噸抬浮作業半潛駁、10萬噸級半潛運輸船“新光華”號等多型實船,完成了包括工業和信息化部高技術船型“10萬噸級半潛工程船自主研發”科研課題等在內的十余型半潛船設計,產品序列幾乎覆蓋了全部的半潛船型。

在七〇八所海工部主任康為夏的眼里,這支團隊年輕、有活力,時常能在交流中迸發出有建設性的靈感。而正是這些飽含創新的“靈感因子”,孕育著一項項技術的突破。靈感源于積淀,也源于持續的拼搏。

“華洋龍”號

不斷突破

構建三位一體核心能力

成績的取得是對團隊的肯定,也是對團隊進一步提升研發設計能力的鞭策。“海工船的研發設計具有天生的特殊性,只有真正摸清技術難點,逐項攻克,才能不斷為客戶提供各種層級需求的‘定制設計’高端服務。”仲偉東說。作為半潛船領域的資深專家,仲偉東曾擔任多型半潛船的總設計師,他的“絕活”更是讓人稱道,能將5萬余噸的空船重量誤差控制在不超過200噸,十幾米的重心高度誤差不超過0.2米;對于空載下潛作業時間不大于6小時的苛刻要求,分析控制精度更是精準到10分鐘以內。“我們的目標就是做最強半潛船研發設計!”

突破,突破,還是突破。如今,該團隊不僅建立了一套完整的新一代半潛船設計技術體系,在半潛船的穩性與安全分析技術、重量重心控制技術、結構分析優化技術、壓排載與調載系統設計技術、全船控制系統安全冗余設計技術等方面也日臻成熟。“比如,在重量重心控制上,一開始,我們是‘摸著石頭過河’,和傳統設計一樣,逐項搜集資料加以匯總統計,慢慢發覺很難把握好重量重心的控制。后來,經過深入探索,我們首次提出了對半潛船型的重量重心采用風險評估領域的‘敏感度分析’方法,對核心要素采取敏感度控制,制定過程化解決措施,成功解決了這一難題。從目前交付的幾型船傾斜試驗結果來看,空船重量最大誤差不超百噸,最小誤差不足3噸,重心高度誤差不到0.2米。”仲偉東介紹。

“新光華”號等全系列半潛船的成功具有必然性,是七〇八所營銷、研發、建造相互配合的結晶,這與中船集團近年來提出的著力構建頂層研究、總體設計、總裝建造三位一體的總體研制能力及系統研制能力、核心設備研制能力三大軍工核心能力的精神不謀而合。

近年來,由于國內外市場環境的影響,海工領域遭遇寒冬,中船集團逆勢前行,成功交付多型海工產品,贏得了市場的廣泛贊譽,這與中船集團的總體部署和下屬單位的通力合作是分不開的。“通過發揮研究院所、造船企業的整體作用,整合營銷資源、研發力量、建造體系,實現中船集團內部產業鏈的整合,挖掘主流船東和運營商的現實和潛在需求,共同形成市場快速響應能力,這是深入貫徹中船集團相關戰略部署的需要,也是針對現實的深度考量。”康為夏說。

作為中船集團的下屬總體院所,七〇八所通過加大科研投入、強化基礎研究、創新船型研發、加強技術儲備,全面提升了研發設計的能力,充分發揮了總體所的引領、支撐和帶動作用,在增強自身研發實力的同時,也為船廠接單提供了強大的技術支撐。

來源:中國船舶報 作者 段雪瓊