圖/視覺中國

船舶尾氣脫硝的一小步,中國船配的一大步。

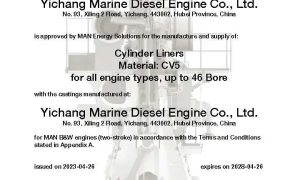

3月22日,中遠海運重工有限公司旗下威海中遠造船科技有限公司、中國船舶重工集團公司第七一一研究所、武漢賽林德船舶科技公司與中遠海運特種運輸股份有限公司共同簽訂7500噸瀝青運輸船尾氣脫硝(SCR)項目協議。由威海中遠科技與中船重工七一一所、武漢賽林德合作開發的SCR系統,將在中遠海運特運的4艘7500噸瀝青船上安裝使用,標志著我國自主研發設計制造的船用脫硝設備在大型遠洋船舶上首次實現實船應用。

業內專家表示,由于國產配套設備供應不足和生產空白較多,中國造船企業對進口設備的依賴性越來越強,能否訂到設備或設備能否按時供貨,已成為造船企業能否接單、已承接的訂單會不會脫期,會不會導致船東撤單的一個重要因素。打破目前全球船舶配套市場大多為價格昂貴的國外船配產品所壟斷的局面,不僅尤為迫切,而且意義重大。

A

本土化率不足40%

連日來,關于船舶配套設備國產化的好消息接連不斷:

上海海事大學航運技術與控制工程交通行業重點實驗室顧偉教授科研團隊研發電力推進控制系統為高端船舶裝上“中國心”;武漢船機公司首次為28000DWT化學品船整船配套的潛液泵系統全部完成廠內聯調試驗,試驗結果滿足設計要求,通過中國船級社驗證,并順利交付船廠;中國船舶重工集團公司第七○二研究所的40萬噸超大型礦砂船(VLOC)螺旋槳和節能導輪設計方案在瑞典SSPA水池順利通過空泡試驗考核,將為去年中國船廠接獲的30艘新型40萬噸VLOC配套……

我國在超大型船舶配套領域發展的追趕歷程是我國船舶配套領域發展的一個縮影。

船舶配套具有種類龐雜、涉及面廣、高技術、高附加值等特征,是船舶工業綜合競爭力的重要體現。“雖然中國已是世界造船大國,但國內配套業整體發展水平相對落后,一些重要的配套產品供應依然嚴重依賴國外企業。” 中國船舶工業行業協會會長郭大成告訴記者,從全產業鏈來看,中國船舶工業企業的總體建造技術優秀,但是“微笑曲線”的兩端尚顯不足,研發設計特別是技術儲備、售后服務特別是國際網點布局、船用配套產業特別是關鍵船用設備等均存在短板。

據統計,中國造船行業配套設備本土化率平均不到40%,其中高技術船舶和海洋工程裝備、配套領域本土化配套率不足30%;萬噸級輪船的柴油機本土化率不到20%;重要電子系統的本土化率不到17%。而韓國、日本船用設備本土化裝船率分別高達85%、90%以上。

郭大成接受記者采訪時表示,長期以來,中國在船用設備領域研發投入不足,船用核心部件大部分需要依賴從國外進口解決。而自行設計制造的部分船用設備,由于產品品牌認知度很低,無法在世界范圍內享受維修等配套服務,從而難以獲得國內外船東的認可。他告訴記者,盡管目前國產電力推進系統有價格優勢,但客戶為穩妥起見,更傾向于選擇進口產品。

研制出產品是第一步,讓市場接受才是關鍵。在一個成熟的產業里,新產品想要迅速得到用戶認可并不容易,有了新產品,用戶不敢用、不愿用已成為普遍現象。

“造船是一個定制化生產的過程,從船型設計到船用設備,都由船東指定。不論是國際船東還是國內船東,都習慣性地指定要用進口設備。這樣就形成了一個惡性循環,越沒效益就沒能力來布局全球售后網點;售后服務能力、經營管理能力跟不上,船東也不會買單。”郭大成說。

B

行業發展短板有所彌補

提高船舶配套自主化率有利于提高我國船舶工業的國際競爭力,是我國船舶工業實現由大變強的關鍵。我國的船配產品質量目前已經有了較明顯的提高,但與國際先進船配產品相比,仍有不小的差距,一些關鍵的配件還需要從國外進口。

以船用甲板機械為例,目前國內生產廠家不下50家,但真正能夠自主生產電、液、機高度一體化大型克令吊的廠家不過一兩家。在國內克令吊市場上長期占據支配地位的,依然是麥基嘉、赫格隆、TTS等國外品牌。這種狀況的形成固然有多方面的因素,但其中一個重要的原因就是國內生產廠家在克令吊研發方面存在明顯的不足。

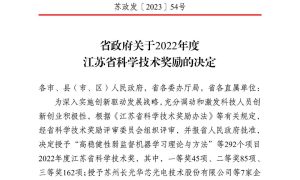

2016年,工信部發布《船舶配套產業能力提升行動計劃(2016-2020年)》,鼓勵企業提升船用設備配套能力和水平,一些船舶配套設備和系統取得重要突破,行業發展短板有所彌補——

中船動力自主品牌6EX340EF二沖程低速柴油機填補空白,重齒國內首研成功低速柴油機齒輪箱GCS1000,上海船用柴油機研究所自主知識產權低速機低壓選擇性催化還原(SCR)系統獲型式認可證書,大連華銳批量承接世界沖程最長、單支重量最大的船用曲軸訂單,自主品牌錨絞機、艙口蓋、貝克舵等甲板機械實現批量裝船。行業產學融合取得新的進展,企業加大科技投入力度。中國深遠海海洋工程裝備技術產業聯盟,以及中國海洋材料技術創新聯盟和船舶海工、新材料產業聯盟等組建成立。南通中遠川崎和亞星錨鏈等2家企業的技術中心被認定為國家級企業技術中心,截至2016年底,船舶工業國家級企業技術中心累計達27家,上海船舶工藝研究所等5家單位成為國家工程實驗室的技術依托單位。

業內人士表示,國家出臺《船舶配套產業能力提升行動計劃(2016-2020年)》之后,包括財政金融等方面的支持會到位,我們應該抓住這個機遇,跟上中國造船業的發展速度。

“我們鼓勵和支持國內船用配套企業,加強關鍵核心技術研發,開展質量品牌建設,成為系統集成和打包供貨能力強、規模實力雄厚、具有國際競爭力的優強企業,補齊中國船舶工業產業鏈上的這塊短板。”郭大成說。

此外,在服務網點建設方面,特別是國際服務網點建設上,我國船配業還存在短板,也應積極補上。郭大成認為,雖然近年來我國企業在部分船配產品制造領域獲得了一定的市場份額,但整個產業的綜合競爭力還不強,要在產品質量上下功夫,特別是在節能、環保和安全等質量方面要有新的提高。

中國船舶工業經濟與市場研究中心主任包張靜也表示,“應加強對船舶尾氣處理裝置及壓載水處理系統等研制和市場開發,可以說,在船舶設備市場,誰把握了綠色細分市場,誰就掌握了未來。”

C

政策紅利破解企業融資難題

船市目前仍處于低迷時期,回暖還需時日。這是業界專家對當前船市普遍的看法。唇齒相依,2016年,受船舶和海工裝備市場持續走低的影響,船舶配套企業不僅面臨著國內市場需求萎縮的局面,而且要直面韓、日等國船配企業的產品低價競爭。

據統計,我國低速柴油機完工301臺/510萬千瓦,臺數和功率數同比分別下降22.2%和8.8%,船用曲軸、甲板機械、船用發電機等主要配套設備產量也有所下降。新接訂單的大幅萎縮,嚴重影響企業后續生產安排,部分產品價格重簽或延期撤單,給企業貨款回籠帶來困難,船舶配套企業經營風險不斷加劇。

業內人士指出,加強關鍵核心技術研發,開展質量品牌建設,大力推動示范應用,強化關鍵零部件基礎能力,增加國際競爭力等將是未來我國船舶配套產業應該重點考慮的問題。

郭大成告訴記者,近年來,國家有關部委出臺了多部金融支持船舶工業的指導意見,引導銀行業金融機構等給予優質船舶船配企業信貸支持,幫助有前景的企業渡過難關。但受國際市場持續低迷和部分企業破產重組等因素影響,金融機構對船舶工業的信貸政策仍持續收緊,資金總量缺口問題仍然嚴重,船企融資成本居高不下,企業墊付資金顯著增多,現金流日趨緊張。

值得高興的是,在各方期待下,船舶業終于迎來了利好政策。

2017年1月12日,工信部聯合發展改革委、財政部、人民銀行、銀監會、國防科工局六部委印發了《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃(2016-2020年)》(以下簡稱《行動計劃》)。

《行動計劃》提出了六大重點任務,包括調整優化產業結構,化解過剩產能,大力扶植優強企業。特別提到,在大型主流船舶、高技術船舶、海洋工程裝備以及船用動力等核心配套領域,扶植培育一批創新能力強、專業化制造及管理水平高的世界級先進企業和系統集成總包商。

為實現上述目標,行動計劃提出加大金融支持。推動完善在建船舶抵押相關政策;鼓勵和指導金融機構根據實際情況對船舶行業實行差別化的授信政策;加大對船舶企業直接融資支持力度,支持符合條件的船舶企業在境內外上市融資、發行各類債務融資工具,優化融資結構;鼓勵金融機構支持船舶行業兼并重組和國際產能合作。

可以預見的是,未來還將有更多的船配企業面臨被淘汰的命運,還會有更多的船配企業在市場洗牌中出局,也會有更多的企業經歷轉型升級的陣痛。然而,正如鳳凰涅槃,痛苦之后其羽更豐、其音更清、其神更髓一樣,中國船配業在經歷不斷洗牌及轉型升級的痛苦之后,其發展將更加健康有序,真正實現“國船國配”。

來源:中國水運報 記者 廖琨