站在位于深圳蛇口的中集集團總部大樓,會給人一種時空穿越感:就在這里,1979年開山建廠,炸響“改革開放第一炮”;也是在這里,中集集團從當初的中歐合資集裝箱工廠,成長為如今總資產逾1300億元、營收近800億元的跨國集團,坐擁九大業務板塊,位居全球集裝箱、半掛車市場等十余項細分行業龍頭。

上市以來,中集集團在裝備制造領域保持著較高的資產回報率,被資本市場定義為中國制造業的優質資產,成為全球資金配置方向。去年集團凈利潤同比增長近4倍達到25億元,主營業務集裝箱、車輛、能源化工及食品裝備等營收大幅上升,海外營收占比超過6成。日前,中集集團CEO兼總裁麥伯良與證券時報“上市公司高質量發展在行動”采訪團交流時強調,中集集團的核心競爭力,就在于全球資源整合能力。

貿易戰“沒得打,也不會打”

作為改革開放的親歷者,中集集團1980年由招商局和丹麥寶隆洋行共同出資成立,誕生起就注入了國際化和市場化的基因,經歷一番變動,形成如今A、H股兩地上市架構,招商局、中國遠洋均衡控股,公司管理層、戰略投資者弘毅投資持股等混合所有制的代表。

率先建立起現代股權結構和治理框架,中集集團從集裝箱業務起家,自上世紀90年代在國內連續發起并購,完成了中國沿海全方位的戰略布局,并于1996年正式超過韓國企業,自此以后穩居全球產銷量最大的集裝箱制造企業,市場占有率約50%。去年受益于全球經濟回暖、貿易復蘇,集裝箱銷售額突破250億元,凈利潤同比增長約3倍。

反過來,集裝箱也受制于全球貿易冷暖變化。前不久,美國總統特朗普宣布擬對華商品加征關稅,引發了全球貿易摩擦預期、股市震蕩,中集集團股價也受到影響。中集集團相關負責人認為,制裁對公司實際影響很小:第一,北美車輛制造業務屬于北美本土企業,不受美國公布的貿易保護清單影響;第二,出口美國產品收入占比不超過10%。

對于中美貿易爭端局勢演變,經歷了集裝箱多輪周期起伏的麥伯良這樣判斷:“沒得打,也不會打。”

麥伯良表示,貿易戰不是世界趨勢,不太可能打起來,局部沖突是有可能的,最后都會成為雙方的談判籌碼。

中集集團有豐富的貿易摩擦處理經驗。2014年5月,美國商務部對中國輸美53英尺干貨集裝箱產品發起反傾銷和反補貼“雙反”調查,該案涉及中集集團在內的三家中國公司。中集集團利用美國法律程序,聯合國內競爭對手合作應訴,并調動美國客戶資源“站臺”,最終通過美國國際貿易委員會裁定,推翻了美國商務部征收“雙反”關稅的決定,成功實現翻盤逆轉。

“現在這個世界都是互通有無、優勢互補的,只要你真心實意做出有價值的貢獻,我認為全世界絕大部分都是歡迎的,只是有時候需要談判。”麥伯良總結稱,全球集裝箱90%產能集中在中國,美國不具備產能替代條件。

不過,面對勞動力成本攀升、產業升級轉型的迫切壓力,麥伯良在中集集團2017年度業績說明會上就明確表示,中國已經不再適合大規模進行集裝箱布局。據介紹,中集集團現在正在加大力度進行數字化、自動化建設,減員增效,到2020年從業人員會大幅減少,生產效率將提升1倍。

跨境并購力推多元化布局

為了抵御集裝箱制造業務自身的周期性波動風險,中集集團很早就著手業務的多元化布局,跨境并購成為常規動作。在中集總部以模塊化建筑方式建造的綜合樓里,各會議室都以海外業務駐點所在城市命名,上下電梯、會議室里,時常遇到外籍員工,好像身處一個“迷你聯合國”。目前中集集團在海外的生產、銷售基地、研發機構和工程服務遍布于歐洲、北美、澳洲、日本、東南亞、非洲、中東等地。

中集多元化布局開始較早,上世紀90年代就涉足空港業務。整體來看,高頻次境外收購,切入新業務、新市場成為擴張重要特點。這在中集道路運輸車輛業務上尤為顯著。2002年,中集集團開始進入道路運輸車輛業務,迅速發展成為集團第二大產業支柱。陸續并購國內6家領先企業后,2003年、2008年又分別收購了美國排名靠前的半掛車企業HPA Monon和澳大利亞DCLLC掛車企業,2016年以9170萬英磅(8億多元)全資收購了英國老牌半掛車Retlan集團,從而順利進入北美、澳洲、英國等發達國家市場。

中集集團的并購并非盲目“跨界”,而是沿著集裝箱或其他制造業務的全生命周期布局。同時,中集所收購標的本身性價比極高,基本都是行業、區域細分龍頭,時點把握精準,收購成本相對較低。

對此,中集集團董秘辦主任吳三強向記者揭曉背后“秘訣”:因為中集集團起家于周期性行業,所以很擅長跟蹤、把握相關行業發展狀態,能做出相對準確的產業研判,而且中集對關注破產重組企業會特別關注,因為這類資產風險釋放得比較充分。

據介紹,收購HPA Monon時,正值北美掛車行業在“9·11”后陷入衰退,標的公司2002年5月申請破產保護。收購前,中集集團就已經派專門小組前往美國, 對北美掛車行業進行了一年多的研究,判斷行業處于底部回升期。不過,當初對方開價1700萬美元。中集集團通過法律手段,推動銀行出面,最后以422萬美元成交。

集中資源提升收購標的競爭力

據國際咨詢機構麥肯錫統計,2016年中企跨境并購交易金額達到2270億美的創紀錄水平,為同期境外企業在華收購金額6倍,去年中企跨境收購金額有所下降。但中國企業過去十年的跨境并購成績并不如意,60%的交易并沒有為中國買家創造實際價值,比如很多能源類并購最后不達預期。

與之形成對照的是,中集集團并購平均金額并不巨大,但整合成效顯著。據中集集團高管介紹,中集集團海外收購成功概率達90%以上,在境外資本市場被稱為“小投行”。今年4月11日,荷蘭首相馬克·呂特等荷蘭政府高層向中集集團在內的5家中國企業頒發了“投資荷蘭杰出貢獻中國企業”獎,以表彰這些企業在當地出色的投資成績。

談及海外收購經驗,麥伯良站在全球化運營的角度,提出調動全部資源,反向提升收購標的競爭力。

2013年中集集團并購的德國消防車百年品牌齊格勒(Ziegler),用來補充空港板塊地面設備業務組合。該公司系全球五大消防車生產商之一,但因涉嫌壟斷被歐盟處罰,資金不濟申請破產。最后由中集集團簽署協議以5500萬歐元收購,這個價格相當于齊格勒2012年底凈資產1.3倍。

據“隱形冠軍之父”赫爾曼·西蒙教授研究分析,中集集團對齊格勒的并購整合案例,足以與哈佛商學院的案例相媲美。據研究,收購后中集集團調整了齊格勒傳統家族企業組織架構,建立管委會的輪崗制度,委員會中除了首席執行官為中方派出外,其余都是歐美當地人員,并對生產成本進行逐一把控,打開了以中國為主的海外市場,2014年至2016年間,中國市場銷售份額提升了近4倍,占到了整個亞洲市場7成。

麥伯良表示,很多海外政府擔憂中企收購后,就把技術轉移到中國,減少本地就業機會,所以有所忌憚,但是“我肯定不會這么干!”對于原有公司技術,中集集團都會繼續保留,還會反向輸出工業化、智能化經驗,提升收購標的競爭力,這樣一來大家就融合了,未來的收購就有基礎了。

加速成熟業務分拆上市

隨著旗下業務增多,中集集團面臨負債率高企、總部管理難度加大等問題,旗下多元化業務急需梳理。對此,麥伯良就提出讓資本市場去管,讓分析師去看,推進旗下成熟業務獲得資本市場平臺,自身獲得再融資造血能力。

最新一例,便是集團將空港業務置入港股聯營公司中國消防。具體方案是,中集集團將所持有的德利國際以及中集天達設備相應股權,分別作價約38億元和6億元注入到中國消防。交易完成后,中集天達空港控股業務從消防救援車輛,擴展到整個機場的裝備、智能停車系統以及物流自動化分揀系統,打造成為“工業4.0”工業自動化的代表。

作為中集集團另一香港資本運作平臺,中集安瑞科也擴展了能源裝備業務范圍,去年8月作價約8億元再度收購了南通太平洋公司(SOE),從陸地到水上協同補充天然氣儲運裝備業務。

去年年末華北等地區出現“氣荒”現象,國家發改委等十三部委聯合印發《加快推進天然氣利用的意見》,明確指出“將天然氣培育成我國現在清潔能源體系的主體能源之一”。中集高管介紹,“氣荒”產生很重要的原因是天然氣基礎設施不足,而國內中集安瑞科在槽車已經占了一半以上市場,中小型儲罐國內第一,大型儲罐全球排名前三。

本次采訪中,麥伯良也再度強調,天然氣是中集下一步戰略重點,全世界有1/3人口的天然氣需求不能用管道運輸抵達,這將是非常龐大的市場。

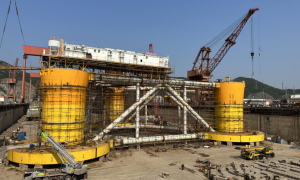

相比之下,海工裝備業務目前仍是中集集團盈利增長的拖累因素。很長時間,國際油價處于低迷態勢,新增訂單大幅縮減,去年海工業務中集來福士凈虧損同比上年擴大至10.39億元。不過隨著國際油價回升至70美元/桶以上,全球海工業務開始逐步回暖。

中集海工戰略發展高級經理潘細錄向記者介紹,今年油價的復蘇較預期快,海工市場已明顯回暖,但傳遞到不同產業鏈的節奏各不相同。當前中集海工的業務,已從鉆井裝備延伸到生產裝備以及海上天然氣裝備,從油氣業務延伸到非油氣業務,今年2月獲得全球最先進的深水三文魚養殖母船訂單,海上LNG裝備迎來快速發展期,中國海上

風電發展迅速,僅廣東未來3年就計劃投資2400億元,這些都為海工裝備業務的復蘇提供了有力的支撐。

去年中集“藍鯨1號”在南海成功試采出可燃冰,作為全球最先進超深水雙鉆塔半潛式鉆井平臺創造了產氣時長和總量的世界紀錄,意味著中國在全球能源勘查開發領域實現了由“跟跑”到“領跑”的跨越。

據潘細錄介紹,當前中集牽頭組織全國產學研用23家單位,承擔國家工信部“第七代超深水鉆井平臺”重大專項,要實現全球最新一代超深水鉆井平臺的自主設計,以及鉆井系統、動力定位等核心設備的國產化應用。另外中集海工承擔科技部“極地深水半潛式鉆井平臺關鍵技術研發”重大專項;由中集牽頭發起的深圳市、廣東省“智能海洋工程制造業創新中心”,正在推進“天然氣水合物(可燃冰)鉆采船型研發”等重大專項。

海工裝備業務發展也有新思路:整合國內優勢資源、強強聯合、優勢互補。近兩年新的發展平臺正在打造中,預計資本化運作將取得進展。2016年6月,中集海工引入國家先進制造產業投資基金,獲增資10億元,持有中集海工15%股權。

“海工我們肯定是要做下去的,對這個戰略深信不疑。”麥伯良表示,現在還是想改善方式方法,讓海工發展得更好、更快。

來源:證券時報網