1、中國貨主存在著普遍性的違約

中國出口貨物普遍采用“金康”格式租船合同,其第五條原文部分如下:The cargo shall be brought into the holds, loaded, stowed and/or trimmed, 52

tallied, lashed and/or secured and taken from the holds and discharged by the 53

Charterers, free of any risk, liability and expense whatsoever to the Owners. 54

翻譯成中文為:貨物應放進艙內,裝好、堆碼好和/或平艙好,理貨好,綁扎和/或系固好,并由租船人從艙內取走和卸掉,船東不承擔任何風險,責任和費用。

毫無疑問,裝上船的貨物應是理好的(TALLIED),應由中國的發貨人理好貨,然后再裝上船。

現實是這筆費用一直是向船東收的。

筆者曾多次與歐美船東就此發生爭執,數度幾乎對簿公堂,我代表發貨人,律師說仲裁我必輸無疑,能拿出手的“法律”如下:

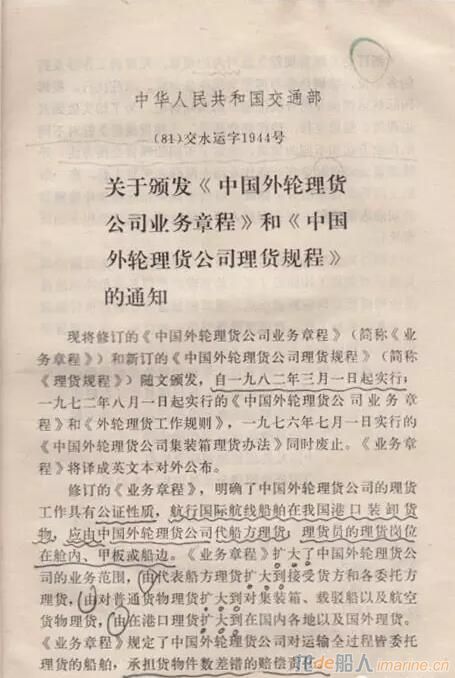

其中有一句“航行國際航線船舶在我國港口裝卸貨物,應由中國外輪理貨公司代船方理貨”,代船方理貨并不意味著費用由船方支付,根椐金康合同,發貨人要將貨物理好裝上船,與交通部水運局1981年的文件要求中國外理要代為船方理貨,形成一對矛盾。

實務中,船靠好碼頭,理貨組長會拿出一張理貨申請單由船長簽署,申請理貨,船長不申請,就不給裝貨,然后向船舶代理收取理貨費。

這就是中國外理的法定理貨的“法律”依據。

2、強制理貨的歷史沿革

在19世紀,上半紀,中國的海關權掌控在”帝國主義”手上,理貨屬于海關管理,理貨長基本集所有港口權于一身。

直到1990年代初期,我的實習課程里還有一個“看艙理貨”,早先船方與貨方交接經常用籌碼,船員參與計數、點交,在國內則由外理一家獨自理貨,在國外,經常會有船東雇傭的理貨員,收貨人雇傭的理貨員分別點數。

在外匯緊缺的年代,向國外船東收取些外匯硬通貨,有其合理性。

隨著集裝箱的普及,裝卸人力成本越來越高,小包裝貨越來越少,比如上海港,小袋貨好多年前就不做了,進出口基本都是集袋,過去點20包貨是一噸,理貨費3.45元,加上加班費基本要5元/噸,現在一包就是一噸也收同樣的錢,隨著機械制造業的發展,大型成套機械進出口很多,最大的一條船,幾十萬立方,點一個數字“1”,收費就達十余萬元,成為國際笑話。

3、我所遇到的理貨問題

3.1 前幾個月,我從國外裝了一船噸袋裝的氧化鋁,國外裝貨時,就是做的水尺,提單、艙單上均沒有顯示件數。回國內后,我令代理與船長不得申請理貨,海關申報數量也是按散貨申報“1”件,但外理公司不請自到,聲稱,貨是法定理貨,不需要船東申請。互不相讓的結果是,理貨費打了些折,還是做了理貨。

3.2 多年來一直裝某種貨物,理貨費非常高,按危險品支付理貨費,4.28元一計費噸,該貨的積載因素在1.35,加上加班費因素,實際收費在9-10元一噸。由于海事局的服務已有了長足的進步,我在微博上向當地海事局提出異議,提供了貨物的MSDS(貨物安全信息),海事局連夜向大連海事大學的專家請教,得出的結論,進口的這種貨物不算危險品,代理向海事局也沒按危險品申報,這就把理貨公司推到前沿,拖延很長時間后,仍然開出按危險品收理貨費的帳單,我的律師發出了律師函,若拒不糾正就法庭見,后來得到糾正。

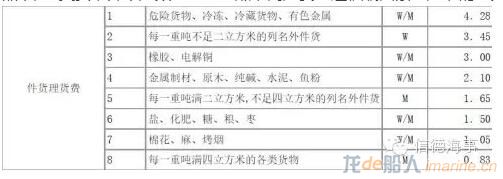

下圖為交財發(1994)16 號文件的收費規定,現仍在執行。可以看到,危險品是1類貨,若非危險品就是2類貨,并不是數字上差一點,而是要經過積載因素與加班的放大,實際差一倍。

3.3一次裝一萬多方設備,分五票,進貨就混起來了,裝貨也混著裝。但收理貨費也混著收我不干了,差了四千多元,從上表看,2類貨、5類貨與8類貨的費率差得還是很大的,經過加班費的放大,就更大了。

理貨公司的業務經理也的確過得硬,搬出依據來:

《中華人民共和國交通部 航行國際航線船舶及外貿進出口貨物理貨費收規則》第六條原文是:

一票貨中含有兩種或兩種以上計費類別的貨物,且計費類別高的貨物的計費噸占整票貨物的計費噸滿30%;或一票貨物同屬兩種計費類別時,則整票貨物的理貨費用均按計費類別高的費率計收。

這是1993年5月1日執行的,與交財發(1994)16 號還不是一個文件。

第六條里面的確有混裝的內容,只要計費噸高的貨物占30%以上,就按計費高的一檔計收,這把費率又放大了很多。

4、實務中是如何理貨的?

無疑,理貨仍是一件重要的工作,過去裝卸作業中,中國的單船指導員常常英文不好,與外籍海員難以交流,理貨組長大多是港灣學校畢業的,能從中起到溝通作用。現在港口英文能過得去的人多起來,加上船東常雇傭中國的港口船長,所以交流已相對順暢了。

時代發展,早在2、30年前就告別了點交籌碼的時代了,海員一般也不會再去點數,最不濟是雇理貨公司或者檢驗公司,若出現短少,也是由保賠協會處理,國際上有著一套嚴密、完整的體系。(81)交水運1944號文提到的理貨公司的公證性質,已顯強詞奪理,即便有貨損貨差,也是由保險、保賠公司進行處理,有大量具有保險、保賠檢驗資質的公司從事著全國性的檢驗業務,無需外輪理貨公司多此一舉。

另一方面,由于貨損、貨差糾紛屬于合約糾紛,管轄權未必就在中國法院,強行堅稱中國外理具有公證性質,借此隨便扣船,索取高額賠償,會將中國降為與孟加拉、也門之類的惡劣國家層次。實際上,多年來,中國也沒有這樣做,所以繼續以立法形式堅持中國外理具有公證性質沒有必要。所有的保監會認可的檢驗公司均具有公證性質,只是代表的利益方不同,具體采信哪一家,由法院做出判斷。

國外的理貨工作大多由裝卸公司承擔,或者由買賣雙方認可的檢驗公司承擔,或者各請各的理貨公司。我跑船時,經常碰到幾家理貨公司的數字碰不攏的情況。找出原因,協商處理。小包裝貨還沒有完全退出國際海運,比如大米運輸,由于貨物特性,噸袋不完全合適,我曾裝過日本援助的大米,20公斤包裝,5000噸就是20多萬包,卸貨時,一包不少,可見日本公司工作的嚴謹性。裝貨時,均沒有現場理貨,而是在庫房就堆碼整齊了,點垛裝船計數。

裝卸公司作為裝卸人,怎么可能不知道自已裝進去多少貨?在國內有內理做這份工作的,在信用高的國家,完全沒有必要另請一家理貨公司來監督裝卸公司,所以內理與外理是重復的工作,很多國家是合二為一的。即便會有些許偏差,也用不著建立一家數萬人的外輪理貨公司,何況,這數萬人,就能保證沒有偏差嗎?外理是最早進行質量管理認證的公司,二十幾年過去,完全流于形式了,無論哪個港口,服務根本談不上,僅是收費的工具而已。

5、改革如何進行

5.1 寶鋼經驗推廣

韓國以及幾乎所有的發達國家,都是先裝貨,再報關的,當然發達國家均是鼓勵出口的,然而,國內龐大的出口退稅稅則,使得這樣做似乎是不可行的。國內的海關出過太多事情之后,有著嚴密的管控體系,包括武警的參與。然而,國外也是出口免稅的,稅率單一。很多人質疑,很多出口退稅,企業并未得到實惠。

不見關單不裝船,幾十年來沒有點進步嗎?

整個上海港,僅僅是寶鋼碼頭,裝寶鋼的貨是先裝船、再報關的,所以運轉起來就順暢多了,不用為海關是不是假期,關單有沒有送到犯愁了,極端時邊生產邊裝船。這是日本很正常的做法,為什么上海僅限于寶鋼碼頭呢?

重新設計出口報關環節,向發達國家看齊,推廣寶鋼的做法,簡化出口退稅稅則,外理的功能要重新設計,出口數量的監督功能可以由別的方法進行,傳統的出口艙單監督也是方法之一。

信用低下的社會,交易成本非常高!對信用高的貨主,可采用交易成本低的管理方法。

5.2 推廣天津港經驗

我曾寫過一篇文章“關于外輪理貨不得不說的一些事” http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_92827c8e0102v7yr.html?vt=4[YX2] , 有一家外輪理貨公司大會上讀這篇文章,很多人心里很難過,特別是主要領導,但改革又是趨勢。

為什么“日夜繁忙的天津港,夜里拿槍在碼頭掃射,估計掃不到一個外輪理貨”,而這么些年天津港外理的工作質量還算正常呢?

原來天津港掌握了好的工作方法:點垛交接,而上海還是劃鉤計數。采用了類似日本的工作方法,既省人力,效率又高,差錯率還正常,應予以推廣。

5.3 絕不可將強制船東理貨合法化

以上列舉的費收規則,及文件均出自交通系統,然而改革后,交通系統的費收價格主要由發改委價格司管理,也許以上幾個文件需經發改委轉發才具合法性、有效性。

然而這二十年來,中國進出口貨物已發生了翻天覆地的變化,費收規則已嚴重與實踐脫節,我堅決反對任何的修修補補,生意伙伴之間的事情,交由生意伙伴之間去解決,政府沒必要插進來非要做個強制理貨,海關的監管方法有很多種,監管成本與違法后果要綜合考慮,完全沒必要采用強制理貨,建立數萬人的隊伍來達到目的。具體裝多少,卸多少,裝卸公司的內理的數字就可以了,發達國家也是這么做的。天津港的經驗證明,中國人也完全可以做到這一點。另一方面這也是中國進出口貨物通常采用的“金康”格式租船合同的要求。對內理的工作質量,海關可以進行監督。

事實上,中國外輪理貨公司也的確是由裝卸公司開辦的,前文提到,各地外輪理貨公司由各地的裝卸公司絕對控股,人、財、物均由裝卸公司控制,裝卸公司另有一支內理隊伍,實質上,外輪理貨很大程度上淪為了收費工具而已。